刘俨:汉武帝刘彻和他治下的安定郡

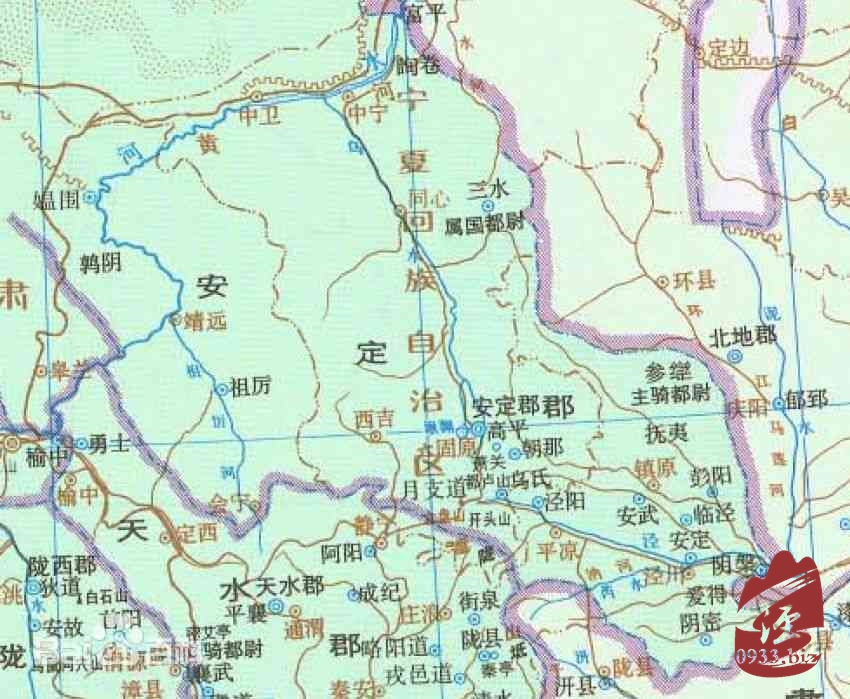

安定郡

最早在元鼎三年(公元前114年)由汉武帝设立,析北地郡地置安定郡,共有12个下县。位于今平凉辖区的大部分地区。这一地区的设立与汉武帝的军事策略密切相关。在元鼎五年(公元前112年)至后元元年(公元前88年)的二十余年间,汉武帝曾六次巡游安定郡。从东汉到北朝时期,安定郡先后属于凉州、雍州、秦州、泾州。到了隋朝时期,才得以独立成郡。而唐武德元年(618)废。

安定郡治所争议

西汉安定郡治所在高平县(今宁夏固原),后因东汉羌乱事件,安定郡避乱关中,寄理于美阳县(今陕西扶风一带)。东汉顺帝永建四年(公元129年),安定郡回迁,治所设在了临泾县。两汉行政区域变化不大,东汉和西汉的临泾县应为同一个地方。关于临泾县所在历来有争议,主流观点有三种:一是泾川水泉寺遗址说。二是今镇原县东南洪河川川口(屯子镇)遗址说。三是今镇原县城西临泾故县遗址说。

唐代李贤在为《后汉书·刘玄传》作注时写到:“临泾,今泾州县也。”宋代胡三省在为《资治通鉴》作注时写到:“临泾县,属安定郡,贤(李贤)曰今泾州县。”也就是说,李贤认为东汉初的临泾县就是唐宋时期的泾州,就是现在的泾川一带。泾川临近泾河,从地名学角度考虑,临泾为泾川(泾州)的可能性更大。同时,泾川水泉寺附近发现大量汉代墓葬(刘玉林先生回忆有两处汉墓群),也有汉代文物出土:1965年出土的“汉率善羌长”印,1982年水泉寺附近出土的“广武令印”,1984年刘玉林先生发现的别部司马印,1976年还出土过金代的“泾州之印”。还有现藏于平凉市博物馆的东汉灵帝、刻有“建宁元年”铭文的铜鼎。(建宁元年正是段颎破羌,二次从关中内迁到此建郡的时间。)同时在这一带还有大量的五铢钱、货布、大泉等汉代货币出现。

别部司马印

广武令印

东汉建宁元年诏书作环首鼎

刘玉林先生认为,水泉寺在商周时期,就有阮共在此建国,早已形成该处区域政治、文化中心,汉武帝时期在此设郡,开始筑建城池。隋唐时期,泾州为重要的军事据点;宋时外患较多,但城池变化不大;明初迁于泾河南岸的安定古驿。

安定郡的重要性

汉代安定郡在中国历史上具有重要的战略、经济和文化意义:

1. 战略要地:安定郡位于汉朝的西北边陲,是汉朝防御匈奴等北方游牧民族入侵的重要屏障。通过在这里设立郡县,汉朝加强了对边疆地区的控制和管理,有效维护了中原地区的安全。

2. 经济发展:安定郡地处丝绸之路的重要节点,是中西经济文化交流的通道之一。通过丝绸之路,中国的丝绸、茶叶、瓷器等商品被运往西方,同时西方的玻璃、宝石、宗教等也传入中国,促进了区域经济的繁荣。

3. 民族融合:安定郡是汉族与其他少数民族如匈奴、羌族等接触交融的地区。在这里,不同民族之间的交流促进了文化的融合,也有助于汉朝对边疆地区的统治和民族政策的实施。

4. 农业开发:汉武帝时期,为了加强对边疆地区的控制,实行了屯田制度,鼓励军队和民众在边境地区开垦耕种,这不仅提高了边疆地区的粮食自给能力,也有助于稳定边疆。

5. 文化交流:安定郡因其地理位置,成为中原文化向西传播的桥头堡,同时也是西方文化进入中原的重要通道。这种文化的双向交流,丰富了中华文化的内涵,也对周边民族产生了深远的影响。

6. 行政管理:作为汉朝的一个行政区划,安定郡的设置体现了汉朝中央集权的行政管理体制。通过在边疆设置郡县,汉朝能够更有效地实施政策,征税征兵,加强了中央对边疆地区的统治。

7. 军事作用:安定郡不仅是防御外敌的前线,也是汉朝军队出征西域和匈奴的出发点之一。在这里驻扎有大量的军队,同时设置牧师苑,饲养战马。

安定郡著名姓氏、名人

安定郡是丝绸之路上的重镇,先后孕育出了很多世家大族,也有“安定十三姓”的说法,这十三姓包括:张、梁、胡、皇甫、伍、席、程、黄、邓、路、蒙、莫、呼延。这十三个姓氏的主要郡望都有安定郡,故称为“安定十三姓”。除此之外,泾川也是阮国故里,所以是阮姓的发源地。同时也是金代后裔完颜氏的聚居地之一。

梁氏——安定梁氏是东汉时期著名的家族,其开基始祖为梁统,在东汉初任太中大夫,封高山侯,被派往甘肃驻守边疆,定居在安定乌氏地区。梁氏在梁商的时代权倾朝野,族中人物有14人被封侯,其中7人是女子。东汉著名权臣梁冀即梁商长子。

胡氏——安定胡氏是中国古代著名的门阀世族之一,得名于安定郡,有“天下胡氏出安定”的说法,主要活跃于魏晋南北朝时期。安定胡氏作为曹魏、西晋、北魏、北齐皇室的功臣与外戚,保持门阀族望长达几百年的时间,是胡氏最普遍、最有影响力的郡望、堂号,有“天下胡氏出安定”的说法。著名人物有三国时期魏国将领胡遵、北魏灵太后、北魏胡灵太后之父胡国珍等。

皇甫氏——安定郡的皇甫氏是中国古代著名的士族之一,起源于东汉时期,历代均有显赫人物出现,对中国古代的政治、军事和文化产生了深远的影响。著名人物有东汉名将、学者皇甫规,汉末名将、参与过平定黄巾之乱的皇甫嵩,魏晋时期著名医学家皇甫谧。

张氏——安定张氏是中国古代著名的家族之一。著名人物有西汉赵王张耳,前凉皇帝张轨。

泾川出土的汉代代表文物:

东汉博山盖神兽纹铜樽

汉尚方长宜子孙规矩纹铜镜

汉铜弩机

汉武帝和安定郡

汉武帝在位期间,非常重视边疆的稳定与开发,安定郡作为西北边防重地,汉武帝多次巡视该地区,以加强管理和防务:

1. 元鼎五年(公元前112年):汉武帝巡行西北,免除高平县(今固原)、朝那县(今彭阳古城)当年的租赋。

2. 元封四年(公元前107年):汉武帝北出萧关,巡行边防。

3. 太初元年(公元前104年):第三次巡视安定郡。

4. 太始四年(公元前93年):汉武帝至雍祭祀五帝后,第四次专程到安定、北地两郡巡察。

5. 征和三年(公元前90年):汉武帝先到甘泉宫祭祀泰一神后,又专程巡视安定郡,并接见了西胡月支国的使节。

6. 后元元年(公元前88年):汉武帝第六次到安定郡,这是他一生中最后一次出巡。

汉武帝的巡视和政策对安定郡的稳定和发展起到了重要作用,同时也显示了他对边疆地区的重视。通过免除租赋等措施,汉武帝在安定郡展示了皇恩浩荡,加强了中央与边疆地区的联系。

汉武帝刘彻(前156年-前87年)

西汉第七位皇帝,政治家、战略家。作为汉景帝刘启的第十子,他的母亲是王娡。汉武帝在七岁时被册立为皇太子,十六岁登基,在位五十四年(前141年-前87年)。汉武帝的统治时期被认为是中国封建王朝第一个发展高峰,他的雄才大略和文治武功使汉朝成为当时世界上最强大的国家之一。

以下是汉武帝的主要历史贡献和生平事迹的整理:

政治改革

1.推行推恩令:通过法制推动诸侯分封诸子为侯,使诸侯的封地自我缩减,加强了中央集权。

2. 设置刺史:监察地方,进一步加强中央对地方的控制。

3. 实行盐铁官营:将重要的经济资源收归国有,增强了国家的经济实力。

4. 独尊儒术:采纳董仲舒的建议,推崇儒家思想,为儒学在中国古代的特殊地位铺平了道路。

军事扩张

1. 对匈奴的战争:派卫青、霍去病等将领出击匈奴,解除了来自匈奴的威胁,扩大了汉朝的疆域。

2. 开拓西域:派张骞出使西域,打通了丝绸之路,促进了中西经济文化的交流。

3. 平定南方:灭卫氏朝鲜,设立郡县,加强了对南方地区的控制。

文化发展

1. 创建太学:促进了儒学教育的发展。

2. 改革历法:颁布太初历,以正月为岁首,奠定了后世历法的基础。

经济政策

1. 实行均输平准政策:调剂运输、平衡物价、整治税赋,加强了中央对全国经济的控制。

2. 铸造五铢钱:统一了货币制度。

个人特点

1. 文治武功:汉武帝不仅是一位军事统帅,也是一位喜欢文学和音乐的君主。

2. 巡游封禅:频繁地进行封禅大典,显示了他对天地祭祀的重视。

晚年政策

1. 罪己诏:晚年发布诏书,承认自己的过失,表示不再穷兵黩武。

逝世与葬礼

1. 后元二年(公元前87年),汉武帝崩于五柞宫,享年70岁。

2. 谥号:孝武皇帝,庙号世宗,葬于茂陵。

汉武帝的统治时期,汉朝国力强盛,疆域辽阔,文化繁荣,他的一系列改革和政策对后世产生了深远的影响。然而,他的连年征战和严酷刑罚也给民众带来了沉重的负担,晚年的奢侈迷信行为也引起了一些负面影响。尽管如此,汉武帝仍被视为中国历史上最伟大的皇帝之一。

相关新闻

精彩推荐

版权与免责声明

1、凡注有“网行风”或“HUGO”的稿件,均为泾川网行风版权稿件,转载请注明来源为“泾川网行风”。

2、凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

[

[

[

[