泾川县城500年的变迁

洪武三年(1370)的一场洪水,

使得泾河北岸的泾州古城完全损毁。

随之,泾州城全部迁到泾河南岸的皇甫店,

这里有一座当时已建成11年(元至正十九年建)的小城,

后任大同知府、贵州右布政使的吕钲(明成化年间泾川人)曾这样描述当时的新城:

“规模狭隘,民居不赡”。

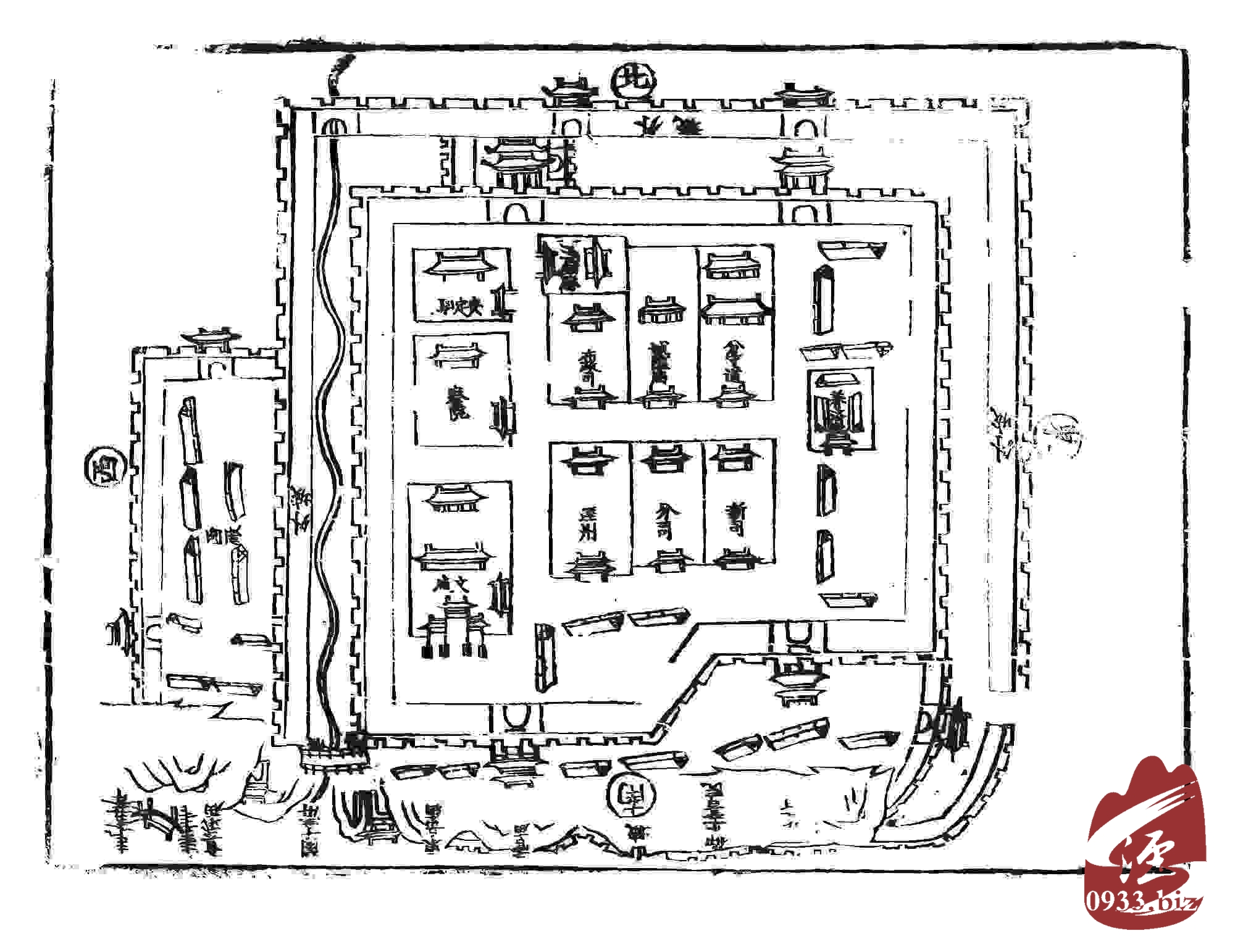

在这种情况下,明代分别于成化十三年、正德十四年

和嘉靖二十四年对南迁后的新城新城了扩建,增修了东、西二城。

开城门三处:北门“永宁门”、南门“承熙门”、东南门(小南门)“东盛门”。

至此,如今的泾川县城城基始成!

当时全州的人口是:2.1万人。

明代嘉靖年间泾州城

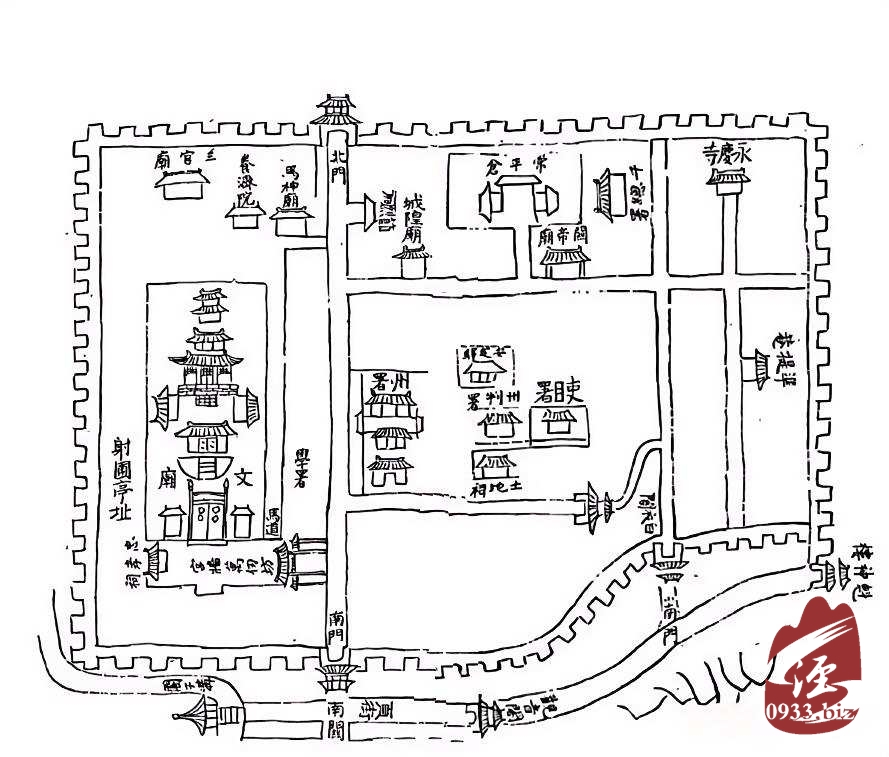

到了清代,根据乾隆年间《泾州志》所绘州城图,

可见清前期已无明时的西城,合志沟也由明时的城内改为城外(外城此时已被水害所毁),

这与合志沟的水患有直接关系,可参考方志中的泾川百年水患——合志沟。

同时,城内各类功能建筑多了起来。

这一时期的人口是:1.08万人

清代乾隆年间泾州城

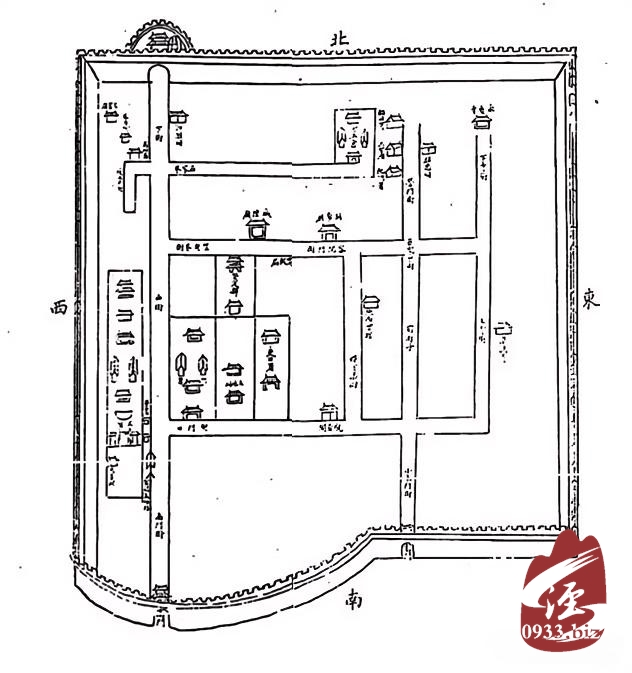

从清初到宣统朝,泾州城基本沿袭了康乾时期的规模,未见大的变化。

仅在功能建筑及城内道路上,做了修建和完善。

清宣统年间泾州人口:6.7万人。

清代宣统年间泾州城

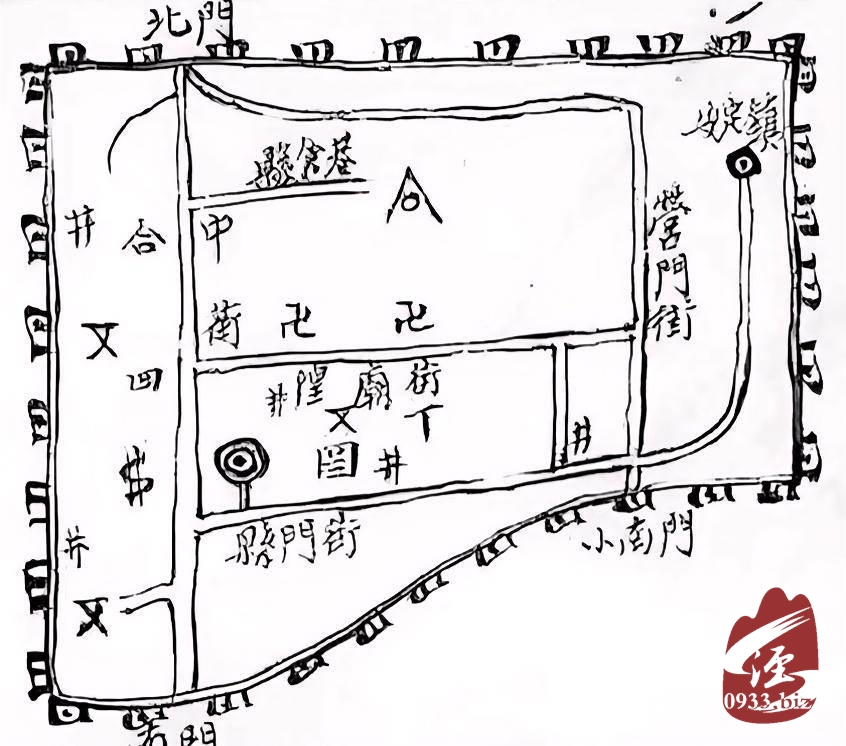

民国二年(1913),泾州改名泾县,第二年(1914)复名泾川县。

至此,泾川县一名沿用至今。

民国时期,泾川县城仍然保持了明清泾州城的规模。

民国时期泾川县人口:16.4万人(1949)。

民国时期泾川县城

新中国成立后,随着现代化建设的推进,

和国内各地一样,旧的城址逐渐消亡,

县城建设由封闭走向了开放,

县城范围持续扩大。

如今的泾川县城,不仅囊括了泾河北岸的泾州古城和南岸的明清旧城,

更是以日新月异的建设步伐,开创着新的未来!

现今泾川县城(红色区域为旧城范围)

相关新闻

精彩推荐

版权与免责声明

1、凡注有“网行风”或“HUGO”的稿件,均为泾川网行风版权稿件,转载请注明来源为“泾川网行风”。

2、凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

[

[

[

[