李尤瑞:千年古刹盛世重辉

1414年前被高僧奉隋文帝圣谕将佛祖14枚舍利送往泾州给泾州这块宝地带来了至高无上的佛教文化,可他历经重葬修塔兴旺辉煌了769年、明代水毁后消声灭迹了594年。终于在1964年10月某日,被甘肃省泾川县农民发现,大云寺地宫佛宝的现世,曾经轰动当时的佛教考古界,成为上世纪我国佛教和唐代考古的重大发现。可惜,这次重大发现因为种种原因又被历史尘封了整整40年。原大云寺地上高耸的佛塔虽然在历史的风雨中消逝了,但唐代修筑的佛塔地宫遗址还在,美轮美奂的金银棺椁和至尊至贵的佛祖骨舍利还在,佛教文化的影响还在,千年古刹辉煌重现的希望还在。

可喜的是改革开放以来,泾川县、平凉市乃至甘肃省党政领导对这一文化资源十分重视,多次组织专家学者对舍利文化进行了反复研究论证,并决定筹建大云寺博物馆。不管是巧合还是机缘,我原来工地上的一个彩绘工长将这个消息告诉我,并邀请我来泾川实地考察,一开始我还将信将疑,等到了泾川经张怀群老师介绍,就被泾川县源远流长的历史文化所折服,作为一个有十多年古建筑经验的设计工作者来讲,这确实是一个锻炼和提高的好机会。接下来我们认真查阅了泾川的佛教历史及舍利文化,提出了我们的初步设想,并和泾川县有关领导进行了第一次讨论。当地领导一开始准备拟建一座仿明清风格的重檐庑殿建筑,将舍利安放在大殿地宫。我们认为公元601年(仁寿元年),隋文帝下诏,在全国30个州建舍利塔,佛祖舍利被高僧送往泾州,在大兴国寺兴建舍利塔和地宫。而舍利石函上明显书写着“大周泾州大云寺舍利石函共十四粒”,所以应该复建仿隋唐舍利塔。而且唐代佛寺多是以塔为主、前塔后寺。再加上拟筹建“大云寺博物馆”,所以整个建筑群应是以塔为主的仿唐建筑。经讨论大多数领导认可我们的设想,同意按此进行大云寺博物馆的方案设计。这一英明的决策使我们欣喜若狂,因为我早就对唐代建筑有浓厚的兴趣,立志一定要设计一组恢弘大气的仿唐建筑。

最早的规划用地是原来的大云公司购置的六十多亩的楔形用地,如图,中间有一株高大的香椿树那就是舍利地宫的原址,围墙内杂草丛生一片荒芜。我院组织了骨干力量和有关专家对唐代建筑进行研究,同时多次征求泾川当地的佛教文化专家和领导的意见,就依舍利地宫为基点进行规划设计。规划了一座唐代风格的完整佛寺。中轴线上从前到后依次为照壁、山门、碑亭、钟鼓楼、舍利塔和大雄宝殿。照此规划放;后惊奇的发现,该大云寺正好背靠五龙山面向两水交汇处,完全符合风水宝地的概念;说明隋唐时期当家师傅选址时也是很讲究风水的,遗憾的是因当时征地问题南北方向距离略小了一些,(2013年6月27日,大云寺遗址出土宋龙兴寺佛舍利迎请安奉法会果然应验)。西侧楔形用地规划为接待、管理、监院和方丈院,基本满足了寺院的运行功能如图。

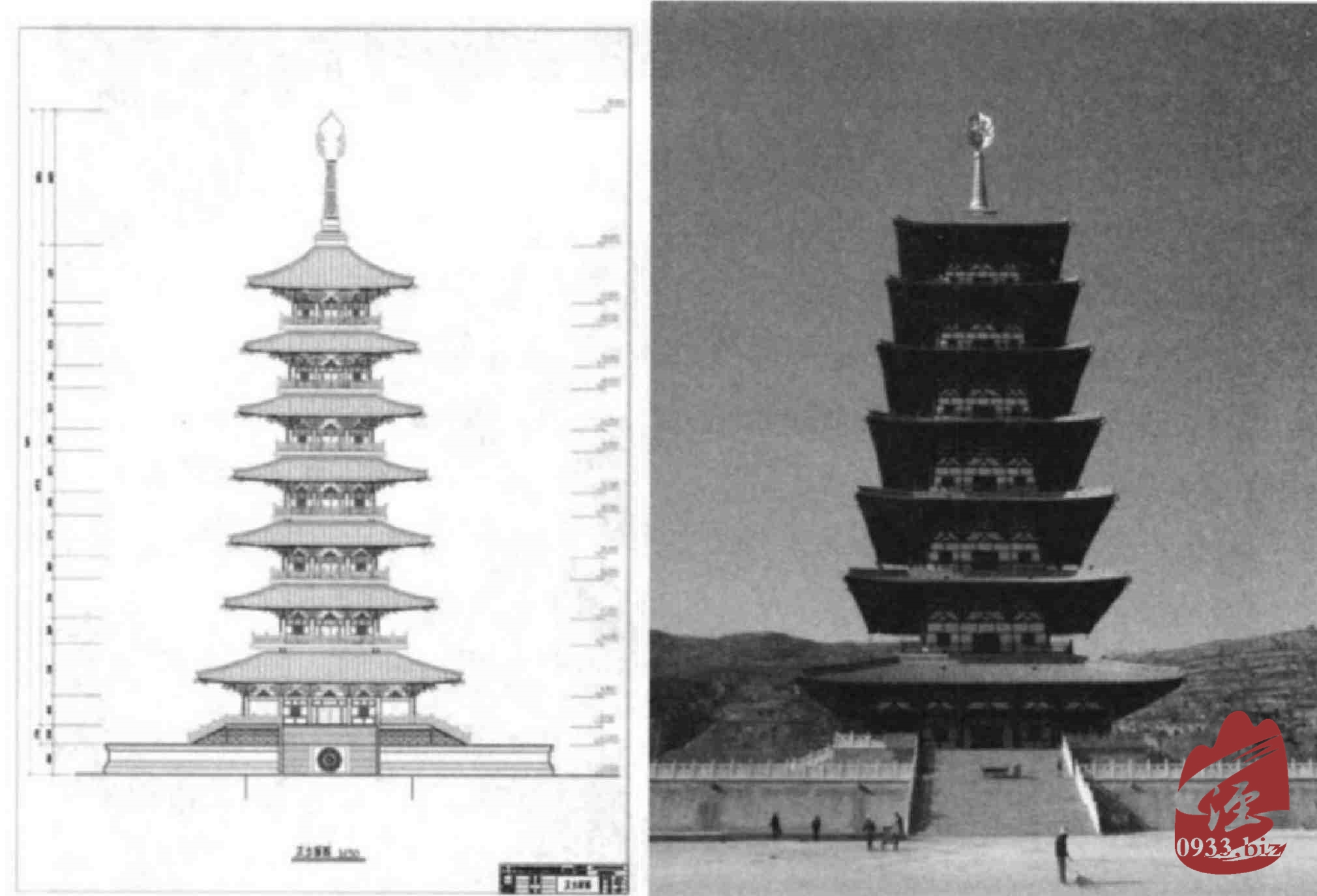

一期建筑主要以舍利塔为主,唐塔多为方形,现存的唐塔基本上都是砖石塔,历史上的楼阁式塔均毁于战火或者自然灾害,而唐代的古塔则凭借着其优美的造型、高超的工艺成为中国建筑史中一颗璀璨的明珠而在日本被发扬光大。为了旅游观光的需要,我们将舍利塔平面设计为四边形,“救人一命,胜造七级浮屠”,自古以来就是中国人乐善好施的通俗用语,也是扶危济贫、救死扶伤义士们的谦逊之辞。所以我们将舍利塔设计成七层楼阁式塔,塔高九十五米象征着九五之尊,每层斗拱及屋檐的高度占据了塔身四至五米,为了结构安全及使用方便,我们将此段设计成暗层,这样明七层暗七层一共十四层,正好暗合了此塔地宫有十四粒佛祖舍利子。一层外加一圈外廊 (副阶周匝),其余每层平面收分高度递减,既符合唐塔的建塔规制又从视角感上让此塔更加高耸。塔基采用了唐代惯有的台明加台座显得整体更加稳定。修长的塔刹采用佛教的十三天项轮加火焰宝珠表面贴金,与整个塔身塔基完美组合,再现唐代楼阁式塔的大气、飘逸富丽堂皇。

塔的建筑形式是逐层收分,给结构设计上带来了很大的困难,用现代的结构计算程序无法计算,我们邀请了太原理工大学建筑学院院长,著名的钢结构专家雷宏刚教授对此结构形式进行反复的研究计算,并用国外的结构计算软件进行校核,在此过程中又与甘肃省建筑设计研究院的钢结构专家及兰州大学建筑学院钢结构研究所教授进;行了技术交流,对我们的结构方案进行了反复修改优化,使该建筑结构设计在安全的前提下经济合理,汶川地震时此地震级5.1级,据说塔体摆幅很大但所有节点均无破坏。

舍利塔室内设计方面,我们坚持低调朴素的禅学理念:力图以较小的经济代价来表达最朴素禅的意境,并和同济大学的教授进行了讨论研究,将地下第三层设计为地宫,地下二层为地宫复原展示层,地下一层设计为舍利文化展览室。

舍利塔的设计在泾川党政领导和专家的支持下荣获了“甘肃省建筑科技进步一等奖”、被授予“国家优质工程奖突出贡献者”称号。

二期工程是接待、管理和监院,虽然全是一层建筑,但是依照唐代建筑“规模宏大、布局严整、举架平缓、出檐深远、用材硕大”的五个特点,还是表现出了唐代建筑那种恢弘大气和低调奢华。

按照中国的风水原理所有寺庙山门前都有照壁,它代表了中国的传统文化,不管照壁上装饰什么图案的砖雕或琉璃,其形式都是一字板墙,很多古建影壁都有不同程度的歪闪和变形甚至倒塌,实际上就是结构不合理,有的影壁就做的很厚(比如北京的九龙壁)。如何解决这一建筑文化和建筑技术的矛盾,我们的研究结果是将两个较薄的弧形墙相对交合在一起,使其形成一个结构稳定的组合体再加上传统的墙帽子,就是在承传古建筑文化的基础上发展变化出的全新形成的、又有唐风古韵的影壁。

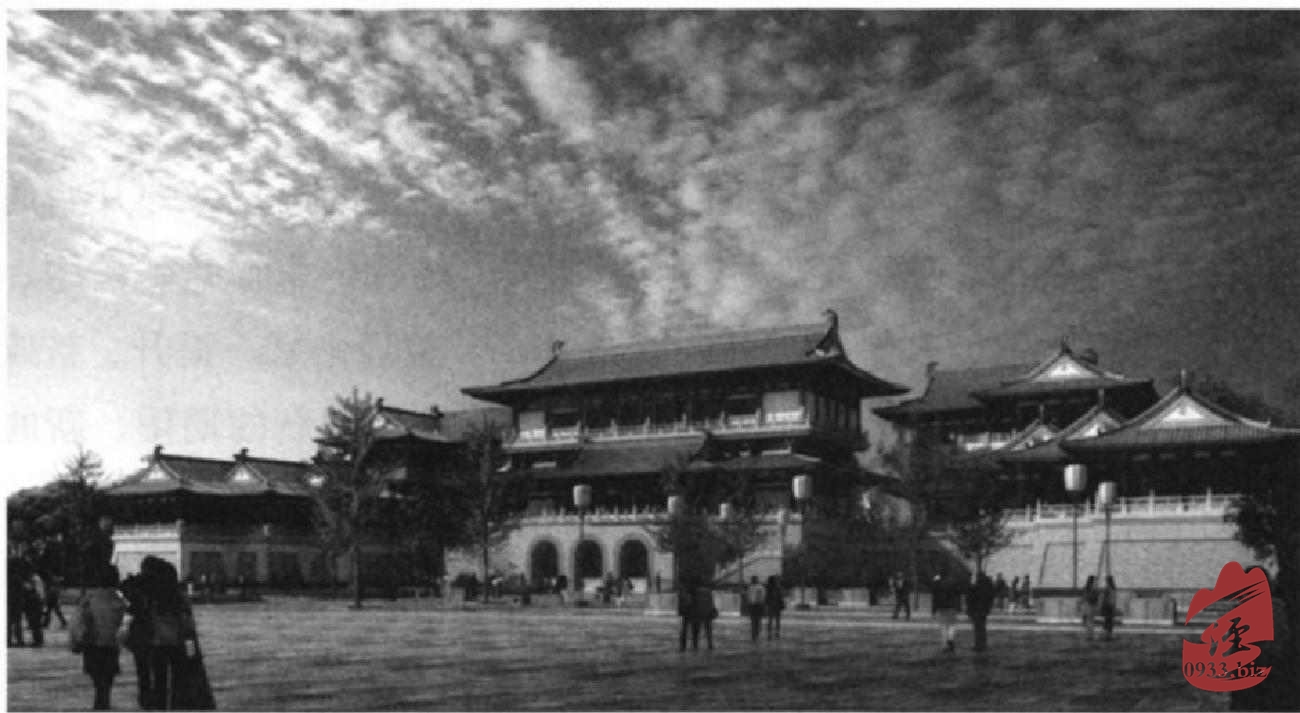

一期工程进展顺利,只是在建设大雄宝殿时因征地和西平铁路的选线影响无法正常进行,县领导从发展旅游大局出发扩大了用地范围解决了大云寺用地紧张的遗憾。我院专家同领导及妙龄师傅共同研究按新的用地结合已建建筑重新规划大云寺总平面,能够形成一个完整的佛教寺院,中路礼佛、东路禅修、西路居士林。决定将原山门改为卧佛殿,大雄宝殿设在中路卧佛殿的前边,并在大雄宝殿前设计较大的殿前广场增加一进院,广场前设天王殿山门,这样就能保证大型法会的正常进行,两侧依规设有配殿和长廊及钟鼓楼。东路舍利塔东侧佛像窖藏和宋龙兴寺舍利地宫出土遗址处规划文殊院并设计遗址博物馆,前面增设居士林和斋堂。文殊院后面恢复曼殊院作为僧舍使用。西路在原来接待中心前设法堂、禅堂、念佛堂等。

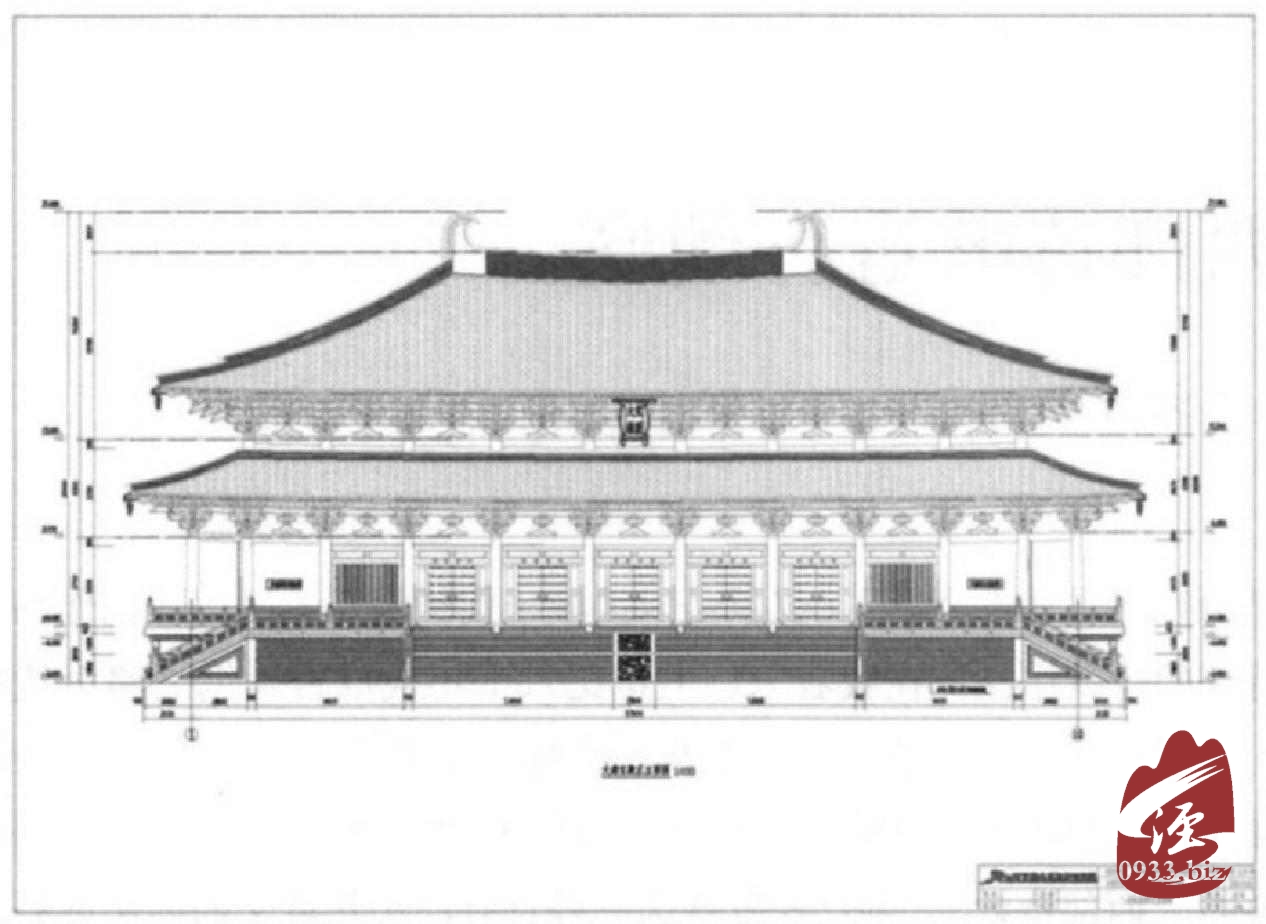

按妙龄师傅的想法,大雄宝殿一定要做成规模宏大的仿唐木结构建筑,用传统工艺营造真正的唐风古韵。

按礼制,佛寺的大雄宝殿也应该是规模最大、规制最高的殿堂,所以我们将大云寺大雄宝殿设计为重檐庑殿。按照用地和妙龄师傅的要求,该殿可以做到六十六米多,比太和殿还大两米多,是全国最大的佛殿,而仿唐建筑较仿明清更显宏大,这一课题对我们既是机会又是挑战,因为这么大型的木结构计算大多数结构师都没有经验,也没有计算软件,我们联合了中科院结构所的专家一起讨论计算,实现了这一设想。

舍利塔后面设计成藏经楼,此楼作为中路上的背景建筑一定要形成一个围合的场效应,以烘托舍利塔宏伟气势,所以我们将它设计为局部三次凹形的仿唐建筑群。

如果将天王殿、山门和钟鼓楼等建筑全部建成,就一定能再现大唐盛世的大云寺辉煌盛景。

相关新闻

精彩推荐

版权与免责声明

1、凡注有“网行风”或“HUGO”的稿件,均为泾川网行风版权稿件,转载请注明来源为“泾川网行风”。

2、凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

[

[

[

[