“泾州八景”称谓之起源与变迁研考

泾州,位于泾河上游,陕甘交界处,甘肃的东大门,自古以来是西出长安进入西域的京畿门户,也是东越陇山进入京都的关陇咽喉,陆上丝绸古道之要冲,我国西部历史文化名城。考古发现表明,早在40万年前泾州境内就有古人类繁衍生息。泾州大岭上古人类遗址是甘肃省境内首次发现的早期旧石器时代文化遗存,牛角沟出土的晚期智人头盖骨化石表明“泾州人”早于北京“山顶洞人” 约1.2万~3.2万年。这里商代建有阮、共国,西汉元鼎三年置安定县,东汉置安定郡领8县。前秦为雍州治所,北魏置泾州,领6郡17县(相当于省级),西魏设泾州总府,辖泾州、邠州、盐州、灵州、显州、云州。元代泾州立总司,辖邠州,后改为直隶州。唐至德元年改名保定县。金大定七年改名泾川县,明洪武三年撤县置,由州直理县事,泾川称泾州,建郡置县历时2100多年,尽管数次更换域名,依然因其悠久的历史、灿烂的文化、秀美的风光盛名于世,在中华民族发展史上占有重要地位。

一、“泾州八景”称谓之起源

在古代,泾州和杭州、杨州、肃州、凉州等州一样,属于名州,文人骚客留下了大量描写其美景的诗词歌赋。比如赞美泾水清澈的“泾以渭浊,湜湜其沚。”(《诗经·邶风·谷风》);描写泾河水流之大之壮阔的“泾流之大,两涘渚崖之间,不辩牛马。”(庄子《秋水篇》);咏唱回中的“武皇无路及昆丘,青鸟西沈陇树秋。欲问生前躬祀日,几烦龙驾到泾州。”(唐:胡曾《咏史诗·回中》)吟诵回中山的 “回山楼观拥烟霞,即是瑶池阿母家。万里不来青鸟使,千年空老碧桃花。”(明:茅大方《登泾州回山》)吟诵南亭的 “多此欢情泛鹢舟,桂枝同折塞同游。”(唐:姚鹄《和徐先辈秋日游泾州南亭呈三二同年》)吟诵瑶池夜月的“霁夕云初敛,栖娥月未亏。圆光生碧海,素色满瑶池。”(元朝:元好问《赋得月照冰池》)吟诵罗汉洞的“攒空巨石太崔嵬,踊跃山巅亦壮哉。谁把斧斤挥直下,斫开洞户许人来。”(宋:杜范《罗汉洞》)等等。岁月更替、时代变迁,从古人的吟咏看,古老泾州的名胜景点甚多。那么,什么年代梳理归纳的“泾州八景”,或者说“泾州八景”称谓到底起源于何代何时,已经很难考证了。不过,从历史遗存分析推断,“泾州八景”称谓之起源最晚也在明清以前。本人作出这个推论的依据是在今天的泾川县文管所的“泾州珍藏三碑室”里至今仍然完好地保存着一块明代遗存——泾州八景石碑,碑文上刻写着的泾州八景是:宫山晓钟,瑶池夜月,汭干晚渡,泾水秋风,共池涌碧,百泉漱玉,高峰春雨,古柏垂青。由此可以推论,系统地归纳梳理泾州的名胜景观,并且把排序靠前的当地社会公众一致认同的八个最为典型的景点命名为“泾州八景”应该是在明清以前,最晚也应该是在明代。“泾州八景”之称谓从提出延续到清代,清乾隆十八年(公元1754年)泾州牧张延福在他所编著的《泾州志》中,对“泾州八景”用八首诗文进行了详细的描述。如果把成书年份定为泾州八景最后的定型时间,距今也已经260年了。

二、“泾州八景”之历史变迁

本文就以泾州八景石碑所述“泾州八景”为依据, 对“泾州八景”的历史变迁进行考量。

(一)“瑶池夜月”景观

《穆天子传》卷三:“天子觞西王母于瑶池之上。”相传瑶池是西王母故地胜景。在泾川县回中山的南麓有一处山泉,这里清流涌泻,池水碧绿,这就是有名的瑶池。唐代诗人李商隐有一首题为《瑶池》的诗,是这样咏叹瑶池的:

瑶池阿母绮窗开,黄竹歌声动地哀。

八骏日行三万里,穆王何事不重来。

在泾州当地,李商隐的这首《瑶池》诗,大人小孩几乎人人能够吟诵。瑶池是神话传说中西王母所居之地,为西方仙境。1999在甘肃省泾川县举行的海内外西王母民俗文化(神话)学术研讨会确认泾州是西王母发祥地。回山脚下的早期石雕也佐证西王母诞生于泾州。1999年亚细亚民俗研究学会、中国民俗学会在泾川举办了海内外西王母民俗文化学术研讨会,来自国内外的120多名专家学者对泾川西王母文化进行了全面考察和科学定位,命名泾川为“中国西王母文化名城”。2005年在泾川举办的首届海峡两岸西王母论坛,又一次将西王母文化发祥地和西王母故里定位到泾川,国际亚细亚民俗学会确定“台湾泾川西王母之旅·泾川回山西王母祖祠”为国际亚细亚民俗学会考察基地,会长到会颁发了证书。专家认定泾川就是西王母的故里。西王母原本是我国三皇五帝时代之先的一个原始部落的名称,也是中国西部的地域概念,《尔雅·释地》中有“ 觚竹、北户、西王母、日下谓之四荒”的记载,后来又成为西戎母系氏族部落女酋长的专用名,所以西王母实有其人。吴晗说:“西王母,是公元前3000年左右活跃在陕、甘高原一带的戎族或西戎的别名。据《泾州志》记叙:瑶池“环池皆山泉,自石洞中出,喷激湍漩、缥碧涵青,共傍峭壁,天悬石,黑似古铁。又诸泉岔起,滴沥如雨。”除去月末以及阴天的夜晚,这里明月当空,碧波荡漾,山峦隐隐,夜色清凉,圆月映在池水中。唐代在瑶池前建有“瑶池胜境”大牌坊,再往里走有戏台、王母大殿、傍峭壁临池有巨石作底的红柱碧瓦亭台,名曰“夜月亭”,瑶池水从夜月亭的龙口喷涌而出。清代何汝仁对“瑶池夜月”景观是这样咏叹的:

皓月盈盈射锦塘,九天蟾兔饮琼浆。

兰波荡漾濯水魄,玉镜森沉摇碧沧。

桃苑春深飞凤辇,瑶池夜净映蟾妆。

宫峦隐隐汭河北,山紫烟凝不胜凉。

但是,由于战乱和文革之乱,瑶池周边的诸多景点,如“瑶池胜境”大牌坊,隔谷面河的望河楼水榭,东山的灵宫殿、子孙宫,西山的太白宫,北山的老道斋、蟠桃园等都毁于一旦。只有瑶池“夜月亭”在屡次破坏中存留了下来,龙口至今仍喷吐着涓涓细流。二十世纪八十年代,当地人重修了王母大殿、金母大殿、东王宫、三清殿,重建了瑶池大牌坊,牌坊上镌刻着于右任先生题写的“瑶池”两个大字,新建了“日月池”、九重天、西王母神话石刻及浮雕等景点,“瑶池夜月”景观又恢复了繁荣景象。

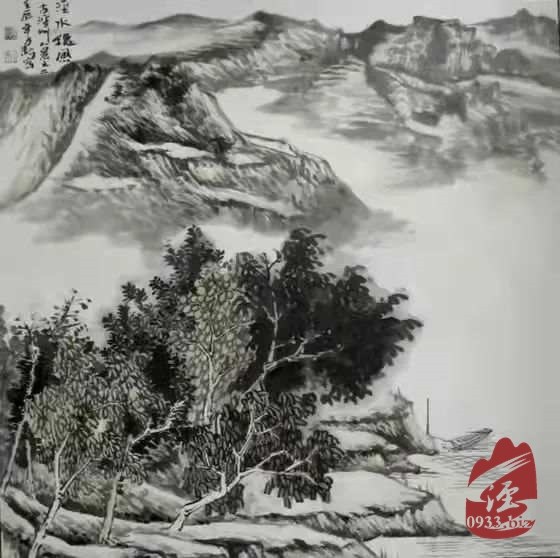

(二)“泾水秋风” 景观

古人吟诵泾水秋风的诗句非常之多。唐代诗人王昌龄《山行入泾州》写道:

“泾水横白烟,州城隐寒树。”

在唐代,沿泾河川所在的泾川、平凉一带,生态极好,林草茂密,秋后的野草如青纱帐,茂密如林,里面可安全隐藏入侵的敌军。滚滚而来的泾河水之上横亘着一条白色雾气,泾州古城隐隐约约在深秋的树林后边。泾州古城在历史上地位显赫,而它的兴衰与泾水息息相关。泾水与汭水在泾州古城这个地方相汇,在这里冲击出一片宽阔的平川,使这个地方富饶美丽。泾水富裕了泾州,文化了泾州,历朝历代多少皇帝、名人因为泾水来到泾州。秦始皇过泾州,汉武帝11次来到泾州,十六国的几位帝王来到泾州,隋文帝把2000多枚舍利给泾州大兴国寺,使泾州成为舍利之都,武则天在泾州建大云寺,宋真宗、元世祖、元成宗、明孝宗都为泾州的水泉寺颁圣旨、敕赐碑文,王茂元、范仲淹、滕子京把官府设在泾州城内,李商隐初婚婚礼在泾州城内举行,他登上泾州城楼,写了千古名句。想当年泾州是多么繁荣。真是成也泾水,败也泾水。泾水也给泾州人带来过灾难与不幸。明洪武三年(公元1370年),泾州地区特大暴雨加上泾水上游暴雨成灾,淹没了存在了两千多年的泾州古城,只有遗址保留至今。

从高平(今宁夏固原)一路沿陇山山脉沿泾河河道向东而行,远远就能够看到残破的泾州古城,它势扼长川,自古以来就是一道雄关。自远方看来,昆仑山与陇山一脉,陇山与崆峒山一脉,崆峒山与秀美的回山一脉,清澈的泾河水在回山脚下欢唱着向东流去。回山之上高高矗立的王母宫富丽堂皇,泾州古城南边的笔锋山更是青翠欲滴,与回山面面相对,完全是一副美丽的画卷。从古到今有多少达官贵人、文人雅士来此游历,他们的如花妙笔留下了多少诗词绝句。宋代郭瑄在《泾州怀古》中这样写道:

危坡下尽见残墉,势扼长川万古雄。

泾水无泥分畎浍,回山有脉自崆峒。

唐文曾祀龙君庙,汉武犹存阿母宫。

更喜笔峰青翠处,雨馀疑是画图中。

泾州春天的景色正如宋代文同在《约春》中描写的:

红情绿意知多少,尽入泾川万树花。

秋日的泾州景色不在大自然中各色鲜花的绽放,而在于成熟。泾河岸边,梨子熟了,卵形的叶片呈深绿色,呈金黄色圆圆的梨子把纤细的树枝压得很低。山坡上的柿子树一片片红叶先行从树枝上掉落下来,枝条上只留下一个个红红的柿子随着秋风沉重的摆动。平原上的苹果也红红的,但是与柿子不同,是另一种红色,在秋阳的照射下,在绿叶的映衬下反映出成熟的喜悦。人们极目泾河川道,远眺南北二塬,川塬山水之间,但见泾河逶迤而去,与眼前飞舞着的红黄绿紫的叶子、耳中清越柔和的蝉鸣、远方天空成行排列的飞雁和想象中吹箫的美女,共同构成一幅极美的图景。清代王令绪写有同题诗:

泠(líng)泠河水天标,潦尽潭清泾路迢。

飘去黄花衬月艳,飞来红叶卷云翘。

蝉笙几口吹丹树,雁字数行写绛霄。

一阵秋风腾北岸,岑楼何处玉人箫。

(三)“古柏垂青” 景观

据《泾州志》、《泾州乡土志》、民国《泾川县志》记载,此景是指现在的泾川县飞云乡东高寺的一棵参天古柏。东高寺又名云寂寺,由唐代名将尉迟敬德监修,建筑规模宏大,有“一百(柏)三十五座庙”之称。古柏相传为汉代所植。重修庙序云:“远映东岳耸翠,协云汉之昭章。”“近旁东寺佛宫,洞天第一,福地无双。年年岁岁,入寺院者华埽干军之阵,而且永锡尔类。”此柏粗约数人围,高六余丈。青似浓黛,翠绿不朽,遮天蔽日,高耸入云。有诗云:“古寺蟠根干拂庭,不知阅历几千龄。文章不露心啕古,翠黛连云色相青。麝迹风香来远径!鹤声月影下云冥。漫言材大难为用,绰有老成旧典型。”,当年东高寺游人之众,香火之旺,为陇上著名寺院之一。乾隆十七年(公元1753年)泾州知州、进士张延福是这样写诗咏叹 “古柏垂青”景观的:

满目烟霞绕古寺,亭亭苍柏是谁植?

千年野鹤来归巢,摇曳蚪鳞腾羽翅。

团团翠盖摇晴烟,十丈凌云侵碧玉。

桃李东园一片春,春来春去几回绿。

十月严霜野径寒,青青颜色似浓黛。

闻名说是唐朝栽,为问仙人谁记载。

上下千寻耐雪侵,孤芳素影从何始。

秋霖昨夜洗分明,老干倒栽潭水底。

清同治年间,东高寺遭到兵燹严重损毁,但是苍柏幸存。光绪初年.百姓复修寺院,文化大革命中,寺庙、古柏均毁。近年寺庙虽然有所修复,“古柏垂青”却不复存在,成为“泾州八景”中惟一失存的一景。村仍然以寺为名,从古沿用至今。如今也只有从这个村名和逢年过节时老百姓在门上张贴的门画“尉迟敬德”还能让人依稀想到曾经的那个垂青的“古柏”,那个黄土高原上的独特风景。

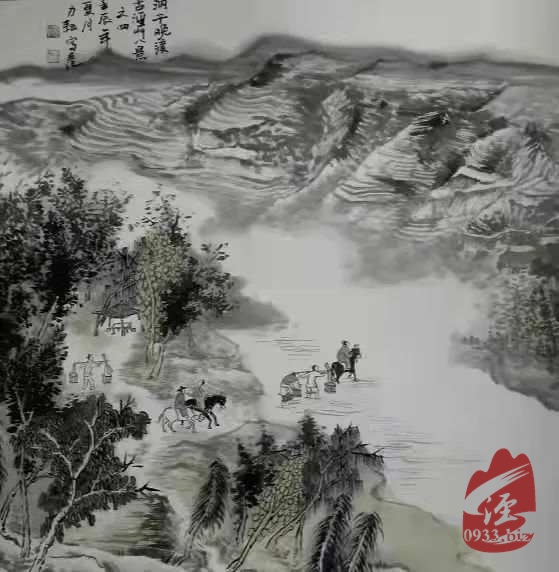

(四)“汭干晚渡” 景观

在风景如画的宫山脚下,汭河岸边,在夏秋之际的傍晚时分,渡口都显得一派繁忙。许多人忙忙碌碌、来去匆匆,他们或从泾州城里归来,或从乡下回城,或肩挑,或背负,或驱车,或牵着牲口,或戴着帽子,跨过河堤,踏着镶满鹅卵石的河床沙地,来到河边,挽起裤管,蹚水渡河。在金色的夕阳映照下,河面上拖起渡者长长的倒影,一阵阵清风掠过,带给人一种舒适与沁凉。这便是两千年前泾州城外的汭河晚渡图。清镇原知县、进士谢訚(yín)祚(zuò)对“汭干晚渡”景观是这样咏叹的:

四山烟霭正微茫,汭水滔滔送夕阳。

几辈倦行思驻足,一时逐队竟褰(qiān)裳。

马蹄似爱清流濯,驴背遥分新月光。

转眼江寒嗟病涉,徒杠成后又舆梁。

如今,汭河晚渡早已不复存在,然而,随着泾州城区环境的不断治理, 汭河流水量的补充, 湿地景色的建成等, 特别是王母宫景区的不断开发建设, 古渡口所在的地方景色却变的更加美丽引人。急着东去的汭河水在这里放慢了脚步,它被一道结实而又漂亮的蓝色橡胶坝生生截断,往日湍急的河流今天变成了几近水平的镜面,美丽的宫山和宫山上的古木回岩楼阁倒影河中,俨然一副美丽的画卷,橡胶坝的截面则成为美丽的瀑布,人们过河已经不用蹚水,古渡口被两座宽阔的大桥所取代,汭河两岸河堤变成了种满花草树木的绿化带,绿化带旁边修建了宽阔的水泥马路,并且取名“汭河风情线”。 沿汭河两岸,开通了一条东西数公里的滨河路。因路面宽阔笔直,两旁花坛苗圃,星罗棋布,被誉为绿色长廊。游客沿途可以欣赏汭河风情,参观回屋、王母宫、一天门、彩虹桥、宫山公园、音乐喷泉、瑶池民居、瑶池现代农业观光园等景点。在夏秋季节,还可以在汭河上泛舟;或乘坐橡皮艇漂流。古渡口已成为泾州老年人晨练修身和年青人携情人浪漫的重要场所。

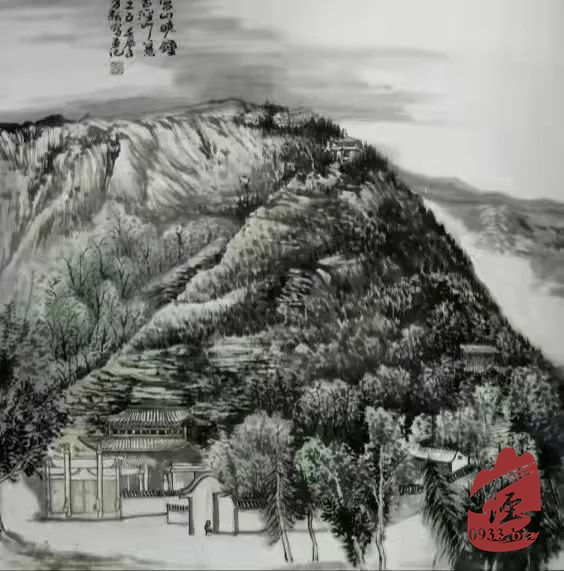

(五)“宫山晓钟” 景观

从历史渊源考察,宫山是汉唐陆上“丝绸之路”上的一座名山。《古今图书集成》平凉府古迹考记:“回中山,在(泾)州西三里,脉自昆仑来,上有王母宫,下临泾水,一名宫山。周穆王、汉武帝尝至此。”《史记·秦始皇本纪》载:“二十七年,始皇巡陇西、北地,出鸡头山过回中。”鸡头山即今平凉崆峒山,泾州古称回中,王母宫之山因名回中山,简称回山。秦始皇过“回中”,即到达泾州。《史记·匈奴列传》记载:汉文帝十四年前(前166年),“匈奴单于十四万骑入朝那、萧关,杀北地都尉,虏人民畜产甚多,遂至彭阳,使骑兵入烧回中宫。”回中宫是秦汉帝王的行宫,具体就在今天的泾川县。汉代学者应劭说:“回中在安定,平高有险阻,箫关在其北,通治至长安。”西汉元鼎三年泾州曾经改名称为安定县。汉代回中宫就在今天的泾川县回中山。因为回中山上最大最漂亮的建筑就是王母宫,所以泾州人常常把回中山称作宫山。又由于回中宫位于回中道上,历朝历代的封建统治者都对它十分关注,多次来此巡视,所以建设得雄伟壮观,气势宏大,金碧辉煌,气象万千。抬梁式梁架,居寺中,其它殿堂则依山就势建设,多设暗室、暗道、隔壁墙、天桥、楼梯、为木结构迷宫式建筑。寺内藏有匾额百余块,水墨画数百幅。如此雄伟辉煌的建筑,在朦朦春雨中与泾州城景以及泾、汭河上面的雨雾融为一体,自然是一处绝美的景观。而西王母与周穆王、汉武帝在此约会的故事并非纯属虚构,应该是在一定历史事实的基础上推断演绎出来的。

从自然山体考察,宫山位于泾河与汭河交汇处,山体自远方绵延东来,山势到此处戛然而止,从东往西远远望去,宫山形似一个锥体。泾河、汭河绕锥体底面半周而过,而宫山之颠即锥尖所在处是泾州人在宋代修建的钟亭。古老而又沉重的金大安铁钟就悬挂于此钟亭的横梁之上。把宫山连同宫山顶上的钟亭放在一起来看,更像是一个倒放的感叹号!本来自然形成的宫山山体就绝对秀美,宋代泾州人又锦上添花,妙手在如此秀美的宫山顶上设计建造出一个与山体协调相配的一个钟亭来,把金大安铁钟悬挂其中,把秀美的宫山装点得更加妩媚动人。金大安铁钟高1.9米,重万余斤,铸于大安三年(公元1211年),上有人名、村社记载,对研考金代地方村社沿革、官吏设置、僧侣职衔、民族关系提供了资料。金大安铁钟的凝重与晨光的清新组成永恒的诗情画意。泾州人命名这一景观叫宫山晓钟。宫山晓钟属于佛教文化遗存,省级文物保护单位。人们从宫山脚下进入一天门,沿着弯曲的山道一路方向瑶池走去,在林荫中跨过二天门,从背后左转登上宫山山顶,即宫山晓钟景点。这里视野广阔,是俯瞰泾汭河交汇和泾州城风光的好去处,放眼四望,令人心旷神怡。当月光尚存,早钟撞开萧然,泾河传达激越,万木唱响玲珑的时候,王母祖祠前百花绽放,勤劳的泾州人迎来了新的一天。清镇原知县谢訚祚写有《宫山晓钟》诗:

推廉月色尚溶溶,万籁萧然听早钟。

隔水一声传激越,傍山万木响玲珑。

惊残枕上华胥梦,冷尽人间名利胸。

王母祠前花正放,定应添得晓妆浓。

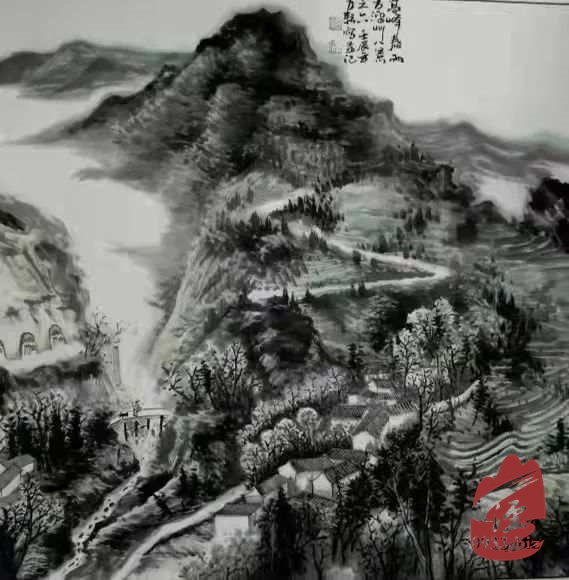

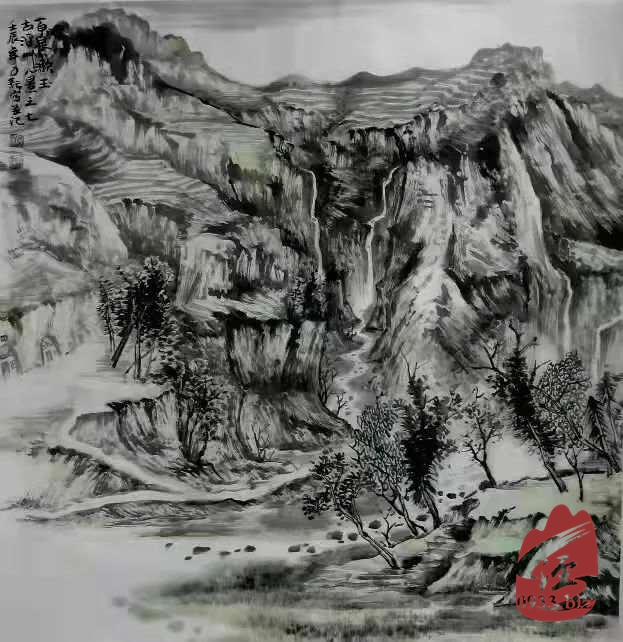

(六)“高峰春雨” 景观

高峰寺,也称高公寺,嵩显禅寺,是皇家寺院。《古今图书集成》载:“高峰寺,在州南五里笔峰山顶”。笔峰山是泾州城周边最高的一座山峰。谚云:泾州有个高峰寺,把天磨的咯吱吱!据考证,北魏孝文帝的文昭皇后是渤海高飏的女儿,文昭皇后生了宣武帝元恪。宣武帝即位后,为了表达对舅父的追思,诏封高飏的长子高肇为平原公,次子高显为澄城公,嫡孙高猛为渤海公。之后不久,宣武帝再次对高肇、高猛进行封赏,并且将高猛招为宣武帝同母胞妹长乐公主的驸马,出任泾州刺史。泾州嵩显禅寺就是高氏为感报皇恩所建,《 敕建嵩显禅寺碑记》就是受皇帝之命立的建寺碑。《明一统志》载:“高公寺,在泾州南五里,后魏建,金大定中重修”,有山门、正殿、厢房等200余间,上下三层,回廊连贯,楼阁环绕,曲径通幽,结构谨严。山门为重檐三滴水歇山式顶,穿逗式梁架,面阔十一间44米,进深三间八米,通高10米,垂带式踏道12级。门前石狮一对,山门上镌刻人物花卉浮雕。正殿为单檐悬山式顶夜甘霖洒玉田。

回弇两岩龙作带,泾汭万壑地增泉。

苍庚黄鸟雨声里,青箬绿蓑烟雾边。

胜日凭高无限意,桃花千树间榆钱。

高峰寺这座皇家寺院,经过北魏初建,唐、金代多次重建、扩建,气势相当恢宏,香火也相当旺盛,可惜在清代末年毁于一场兵燹。从此高峰寺不见了高大的寺庙,不见了朝拜的信众,就连初建时立的“敕赐嵩显禅寺碑记”石碑也不见了踪影。如今只有这块石碑的拓片还保存在我现在所在的甘肃省博物馆。佛寺遗址虽然还在,但是功用已经改变,翠绿的山峰上矗立着一个直冲云霄广播电视发射塔,告诉人们这里已经成为泾川县广播电视信号发射和转播所在地。

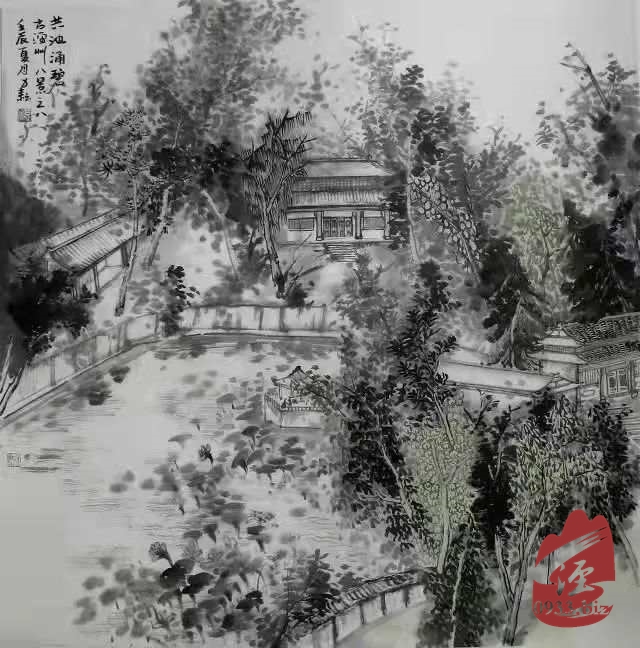

(七)“共池涌碧” 景观

共池在泾州城北五里一个名叫共池的村子里,是最早省立泾川中学的所在地。在当地它一直是默默无闻的,远没有泾州王母宫和瑶池那样热闹和风光。但它却不是虚无飘渺的神话传说,而是一处上古遗存。这个遗存是一个方形水池,水池以巨石砌岸,见方1亩有余,水自池底及四壁岩隙中涌出,清波碧浪,澄澈明净,水流充沛,日涌水量约1000立方米,是当时解决泾州城内饮水而修的蓄水池。相传周穆王之子西周第六代国王周共王曾在此取水饮用,故取名“共池”。朱熹《集傳》:“阮,国名,在今泾州。徂,往也。共,阮国之地名,今泾州之共池是也。”《诗意折中》引傅恒(清)等释:“密、阮皆国名;共,阮邑:距,拒。”泾州在商周时为阮国所在地,其都城“邑”为“共”,城内有供居民饮水用的“共池”,就是再合理不过的事情了。共池虽然不大,但是它的位置却很高,几乎是在五龙山的半山腰上,和共池村的平地落差在30米开外,以至于从共池村去到中学的大门要上一个几十米长的斜坡。我分析这可能是泾河泛滥长期冲涮,泾河河床落低的结果,也就是说三、四千年前泾河的河床比现在至少高出30多米。因为共池是上古时期泾州城的民生工程,就被后人作为古迹游览胜地,在池中“植莲养鱼”,列为泾州八景之一。清人刘世安在“共池涌碧” 亭上书有楹联:“山外仍来青鸟使,池中如见白莲花”。清朝张培本则是用诗歌咏叹《共池涌碧》景观的:

兼山东望海天孤,中有灵池一镜殊。

激浪跳珠波断续,清风漱玉沫沾濡。

柳边曲径飞鹦鹉,花里幽村叫鹧鸪。

昔日共王曾驻辇,翠烟一片遮回垆。

七十年代我在这里读高中时,看见共池上建有亭阁,池中有莲花、金鱼、金龟,池外有垂柳、百花和飞禽。池子旁边建有一座二层中西合壁的样式的挑角楼阁,阁门上悬有“共池涌碧”四字扁额。门前的圆木柱上刻有“半空玉洞红霞出,千古共池日月异。”的对联。这个楼阁当时是学校的图书室,应该是民国时期的建筑。不管它是什么时候建设的和建设它的最初目的是什么,但它后来成了“共池涌碧”的标志性建筑。值得一提的是,共池村和水泉寺村所在位置历史上就是泾州古城所在地,作为历史遗存,部分古城墙今天还在,直到明洪武三年因发大水才迁到泾河之南。欣赏它,研究它,你才有可能真正触摸到泾州远古先人的生活状态。遗憾的是,共池里现在已经没有了莲花、金鱼和金龟,要想见到这些,只能靠游人的想象了。

(八)“百泉漱玉” 景观

在泾州城西15公里处的王村镇,有一个村庄名叫百泉村,它坐落在泾河南岸的南山脚下。“百泉漱玉”景观就在此村的南山麓。所谓“百泉”,是说这里山势峻峭,草木葱浓,在山崖的沉积岩里,一股股清流从无数的泉眼中喷涌而出,或涓涓一线,流而成型;或汨汨喷薄,行而有声;或汹涌激荡,浩浩若溪,顺崖而下,在山沟的高处或低处的平坦地聚集起来,形成数百个大小不等的山泉。大的数丈,牧牛可卧其中;小的数尺,如釜如瓮;有金、银、铜、铁、珍珠、玛瑙、卧牛等等不同的名称。泉满则溢,泉汇成池,池汇成溪,溪流成小河,浩浩荡荡,一路向北流入泾河。所谓“漱玉”,是说“百泉”水清澈见底,似串串珍珠,自山崖掉下,跌落石上,水石相激,淙淙有声,犹如漱玉。又说由《世说新语·排调》中“漱石枕流”这一典故演化而来。“百泉”有文字记载的历史,可上溯至春秋时代,迄今长达3000多年。我国的第一部诗歌总集《诗经·大雅·生民之什·公刘》篇中,有“笃公刘!逝彼百泉,瞻彼溥原。”之句 ,讲述生活在泾河流域的周人先祖公刘带领大家到“百泉”这个地方,查看水源,眺望远处的原野。公刘看到的“百泉”就是泾州王村的百泉(《泾川人的祖先》刘映琪著)。《荀子·儒效篇》云:“武王伐纣,暮宿于百泉。”也证明了“百泉”早在3000多年前就是风光怡人的旅游胜地,是泾州古代良好的自然生态环境的缩影。百泉水清澈透明,味道甘美,这里山水相映,自古就是美丽的自然风景区。千百年来,深得广大人民的喜爱。历代名人到此游览,留下了无数赞美百泉的诗词歌赋。清代李廷夔是这样写诗咏叹“百泉漱玉”景观的:

桥横独木渡寒溪,竟日溯(sù)洄逐锦鹈(tí)。

蒲涧红泉应不改,罗浮翠羽梦全迷。

溅溅流水荷波接,隐隐连光玉露低。

万缕烟霞芳草外,牧牛人背夕阳西。

今日的百泉水质经过专家化验,属于含有多种活性微量天然矿物元素的矿泉水,完全符合人体饮用需求。当地政府已经充分利用这一重要资源,把百泉这块地域作为泾州居民的生活水源地,建设民生工程、德政工程,将甘甜的百泉水引入居民供水管网,送进了泾州的千家万户。

斗转星移,历史来到了现代,“泾州八景”在这种历史的变迁中已经悄然发生了变化,宫山晓钟,瑶池夜月,汭干晚渡,泾水秋风,共池涌碧,百泉漱玉,高峰春雨等经过保护性开发,如今已然是游人观光、探胜的好去处;而古柏垂青景观,今已仅存微迹可寻,耐人发古幽情。但不论这么说,“泾州八景”始终是泾州老百姓心头的一道永远的想往,是泾州这个“千年古州”一个难以抹去的印记,是华夏文明中陆上丝绸之路上的一份厚重的文化积淀。

作者简介:脱少华,男,汉族,1962年11月生,甘肃泾川人,先后毕业于西安电子科技大学计算机应用专业、甘肃省委党校行政管理专业,双本科学历,考得国家人力资源和社会保障部艺术品鉴定评估师(师资)证,副研究馆员,甘肃省安全技术防范专家委员会专家组成员,中共党员。长期在甘肃省博物馆工作,现任省博物馆工会常务副主席(主持工作)、工程设备管理部、开放部联合党支部书记,伊犁州文物局专家顾问、敦煌文博园专家顾问、兰州艺术品博览会专家顾问。

相关新闻

精彩推荐

版权与免责声明

1、凡注有“网行风”或“HUGO”的稿件,均为泾川网行风版权稿件,转载请注明来源为“泾川网行风”。

2、凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

[

[

[

[