梁云:陇山东侧商周方国考略

摘要:商周时期,在陇山东侧的泾河上游地区分布着若干方国,有阮、密、虞、芮、申、吕等。本文结合文献记载,金文和考古资料,探讨了这些方国的地望、 年代、族属和相关遗存。

关键词:陇山东侧;商周方国;遗存;

陇山又名六盘山,或称“陇坻”,位于陕、甘、宁三省交界处,南北长约240公里,山势险峻,曲折陡峭,为泾河、渭河的分水岭。除了开河、金陵河外,其东侧河流大多属于泾河水系。泾河发源于陇山东南麓,自西北向东南流,全长约400公里。泾河上游南以关中北山为界,西起六盘山,东阻子午岭,北达甘肃环县,自成地理单元,向来是古代民族交汇、杂居之地,地当古丝绸之路的要道,为关中西北门户,兵家之所必争,在中国古代文明史上有重要地位。

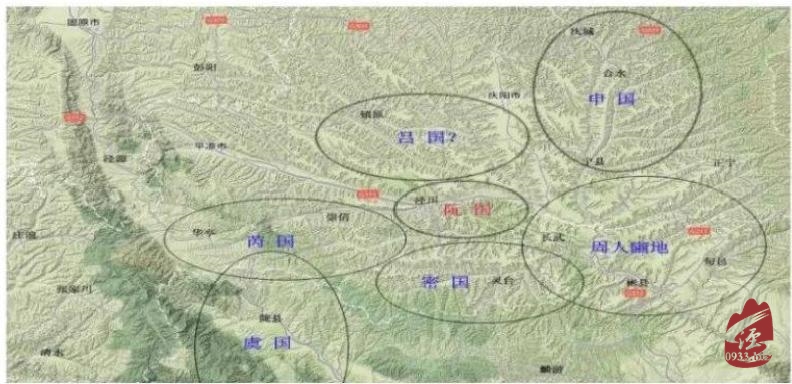

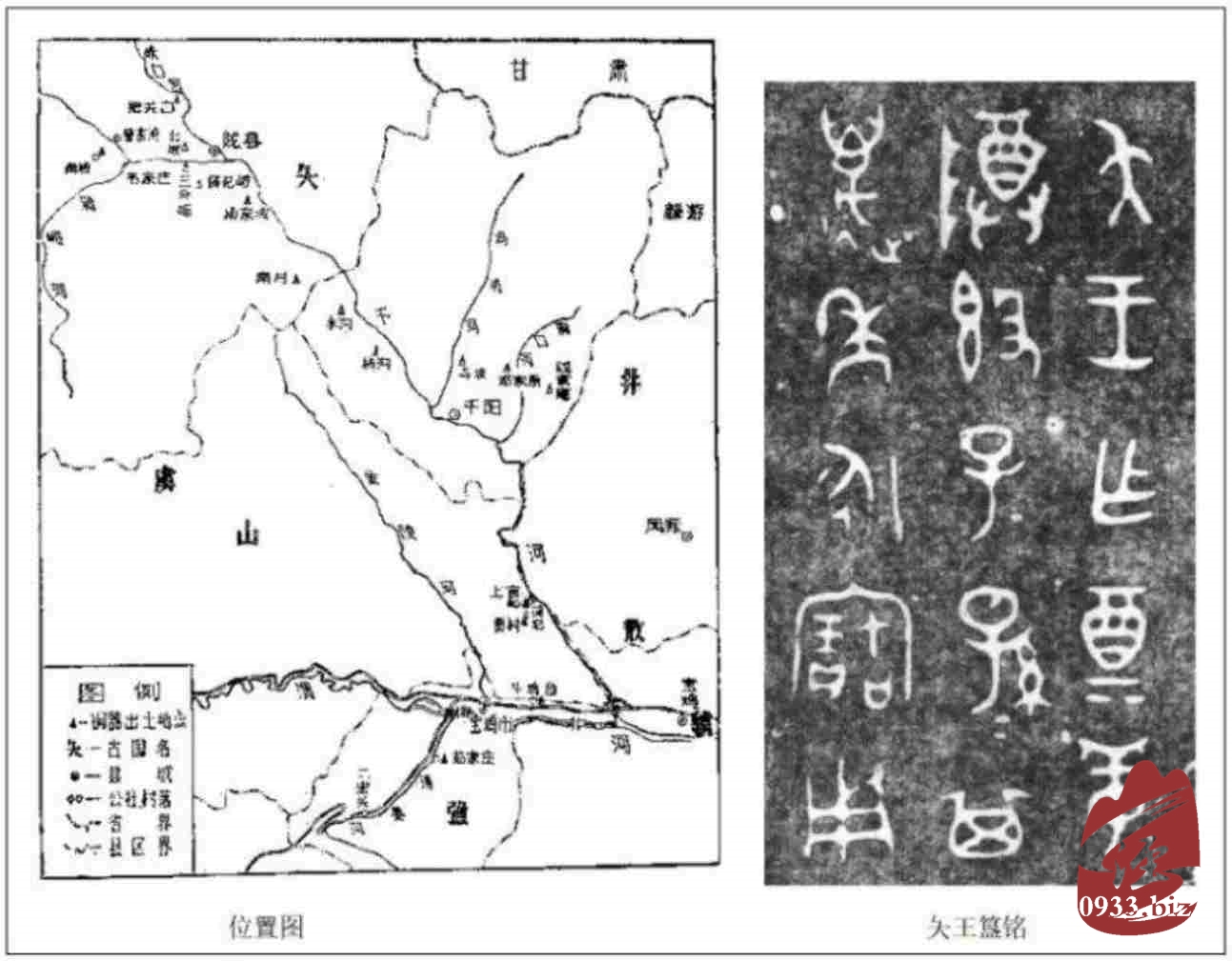

陇山东侧为周人兴起之地,周人曾居300多年的古豳地就在那里。在周人兴起的前后,那里还分布着阮、密、虞、芮、申、吕等方国,他们为周之同姓或异姓,或者是周人灭商的盟友,或者是周人征伐的对象,或者是周人灭商后分封建立的(图一)。本文拟据文献、金文资料,结合考古发现,对这些方国的地望、遗存作一番探讨。

图一;陇山东侧商周方国分布

一、阮、共

阮、共之名最早见于《诗经 ·大雅 ·皇矣》:“密人不恭,侵阮徂共。王赫斯怒,爱整其旅,以按徂旅。以笃于周祜,以对于天下。依其在京,侵自阮疆,陟我高冈。无矢我陵,我陵我阿。无饮我泉,我泉我池。”

毛传云:“国有密须氏,侵阮遂往侵共。”郑玄笺云:“阮也,徂也,共也,三国犯周,而文王伐之。”孔颖达正义:“故以阮、徂、共三者皆为国名,与密须而四也。”由“侵阮”、“阮疆”可知“阮”必为国名。对“徂”、“共”的理解,经学家们有歧义。“徂”字应以毛传为正解,作动词,释为往、去、至。这在《诗》中屡见不鲜,如《诗·卫风·氓》:“自我徂尔”, 《诗 ·小雅 ·小明》:“我征徂西”,《诗·周颂·丝衣》:“自堂徂基,自羊徂牛”。“共”为地名,从后文“侵自阮疆”来看,“共”可能位于阮国疆域内,为阮国的一处重要地点,甚至就是国都。郑笺孔疏将其释为国名,恐有误。一言以蔽之,《皇矣》讲述密须侵犯阮国到达共地,顺势侵周,气焰嚣张;文王勃然大怒,整顿师旅,痛击来犯之敌。

“共”的地望,古今无异议,宋朱熹、清顾祖禹和朱右曾皆认为在今泾川“共池”附近’。西周晚期《多友鼎》铭文提到“龚”,前后还涉及京师、筍、泰等地点,均在泾河上游。西安相家巷出土秦封泥有“西共丞印”,周伟州先生认为:“封泥之“西共”,当指今甘肃泾川之共地,秦时属北地郡;丞为县令之佐官”;战国秦代河南辉县亦名“共”,称“东共”;泾川在西,故称“西共”²。其说可从。汉武帝元鼎三年(公元前114年)分北地郡而设安定郡,下辖爰得县,在今泾川南。“爰得”即“阮”字缓读。秦置西共,汉设爰得,足证阮、共为一地,在今甘肃泾川县境内。

南宋郑樵《通志·氏族略》:“阮氏,商之诸侯,国在岐渭之间。周文王侵阮 徂共见于诗,子孙以国为氏。”“岐渭之间”泛指泾渭地区,不可望文生义,将阮国定位在岐山南、渭河北。东汉王符的《潜夫论》说阮为偃姓国:“偃姓舒庸、舒鳩、舒龍、舒共、舒鲍、郡、繇、蓼、會、六、阮、英、高(鬲)国。”南宋罗泌的《路史》说皋陶之后有阮氏。皋陶,偃姓,传说中少昊氏之裔,东夷部族首领之一,活动据点在奄(今山东曲阜)。

从这些记载看,阮氏源自东夷,本来是东方偃姓部族的一支,与商王朝关系密切。在商代西迁至泾河上游(今泾川县),建立了阮国;在商代末年是周人的

盟友。密须国侵犯阮国,攻占了阮都(共),周文王视为严重挑衅,兴兵灭掉了密须,但也没有助阮复国。此后该国子民以国号为氏,流散各地,这就是阮氏的由来。从商代前期算起,泾川的阮国有400余年的历史;从商代中期算起,阮国也有300多年的历史。

阮国的建立者既然不是西北土著,而是东方民族之一,那么他们留下的遗存就应有东方文化的色彩,这在泾川发现的商周时青铜器及墓葬上有所体现。

泾川县博物馆藏有商代至西周青铜器,器类有觚、剑、鼎、爵、鬲,出土地点有城关镇阮陵渠、凤凰村、蒋家村,玉都镇的小坳村,窑店镇西门村,泾明乡庄底村(图二、三)。

图二:泾川县商周铜器出土地点

三段式铜觚,馆藏号00474,泾川出土。上口外侈,细腰,圈足底作高阶状。上段饰蕉叶纹,腰及圈足带四道扉棱,并饰兽面纹。有“考父丁”铭文。年代相当于殷墟三、四期。

扁茎云雷纹柳叶形剑,阮陵渠采集,残损。剑茎上有穿孔,茎与剑身之间无明显分界,无格无首,剑身有脊。剑身后端有卷龙纹,剑脊两侧饰云雷纹,年代为西周早期。

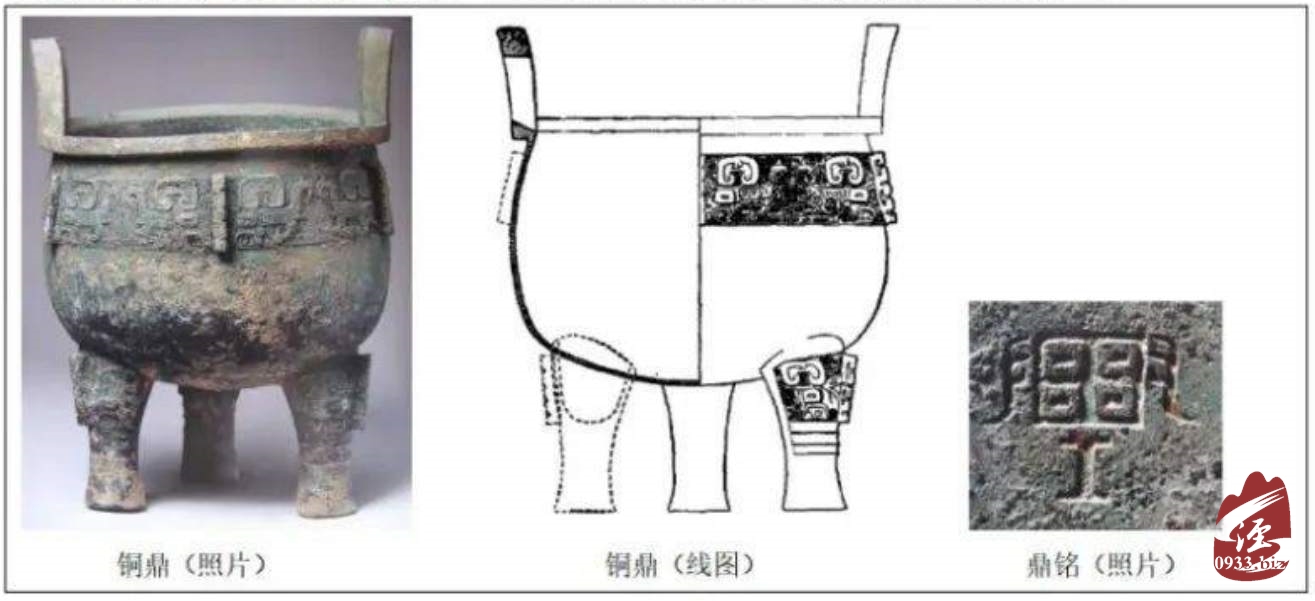

铜鼎3件,一件为窑店镇西门村出土,立沿耳,深圆腹,底微圜,粗柱足,上腹部饰夔纹间以涡纹,下腹部饰云雷纹底的蝉纹,年代为殷墟三期。另一件为凤凰村出土,立沿耳,浅圆腹下部外鼓,圜底,细柱足,腹上部饰涡纹间以兽目纹,年代为西周早期。还有一件为蒋家村出土,立环耳,敛口,垂腹,平底,直柱足,素面,腹上部饰一道凸弦纹;年代为西周中期。

铜爵,玉都镇下坳村出土,卵形腹,双菌状柱较高,立于口沿上近流折处,最大径在腹中部,饰云雷纹底的兽面纹,兽首整,三足外撇。有“母己”铭文。年代大致为殷墟三、四期。

图三:泾川博物馆藏商周青铜器

这些馆藏青铜器的年代从殷墟晚期延续到西周早中期,种类较多,皆为泾川当地出土;其上还有日名,而用日名恰恰是商人或东方部族的习惯;与文献中阮国的地望、年代及特征吻合,所以其中可能有阮国遗物。

尤其值得注意的是,1972年在泾川县泾明公社庄底清理了一座竖穴土坑墓,东西向长方形,人骨为头东足西的仰身直肢葬式,带腰坑、有殉狗,生土二层台上放置1件铜鬲。鬲折沿方唇,直耳,束颈,三袋足分裆,带锥形实足尖,颈饰一周对夔纹³。该鬲较扶风京当所出弦纹鬲的束颈更明显,袋足更肥,年代应较晚;但不是西周早期铜鬲(如琉璃河燕国墓地所出)常见的柱状实足,也不似西周早期铜鬲近弧形的裆部,可见其年代应在西周之前。京当铜鬲的年代大致在殷墟一、二期,可把该鬲断在殷墟三、四期。

铜鬲腹内有族徽,是“亚”字形框内有一麋鹿,鹿旁为手执矢首杆状物,鹿下有几案;框外下部有“母□”铭文(图四)。

图四:泾川庄底出土铜鬲及铭文

该墓有腰坑殉狗,铜器上有族徽、日名,循殷商习俗,有强烈的东方色彩,年代又在商代晚期,极有可能是阮国遗存。铜鬲上族徽含义待考,可能是手执钩挖取麝香,也可能是杀鹿供奉、盛于几案,以祭祀祖先。不管怎样,说它是阮国某族的族徽大体无误。

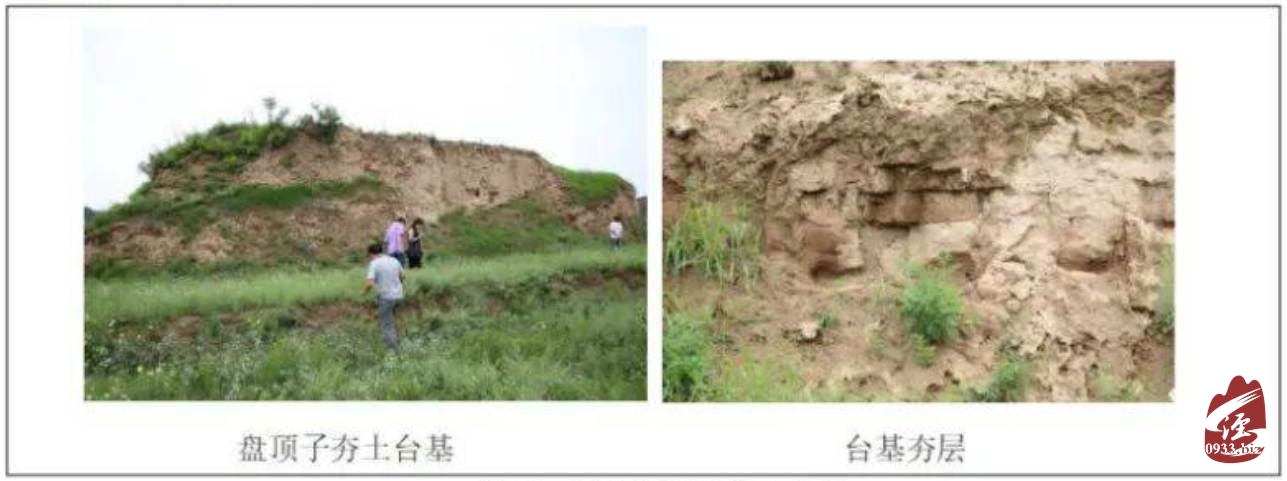

图五:泾川盘顶子夯土台基

据当地同行介绍,该墓属于一个大型商周遗址,二普及三普做过调查,现地表被茂林深草覆盖。泾川县重要的商周遗址还有盘顶子,位于泾河北岸、水泉寺西北、泾州古城西部,遗址现存夯土台基,南北长约百米,东西宽约50米,高3~5米,夯层清晰可见,厚约10cm。台基周围散落大量商周时绳纹灰陶片,不见秦

汉砖瓦;夯土中亦不见晚期遗物;其性质可能为宫殿(图五)。这些遗址为探讨商代阮国的国都及建筑提供了重要线索。

二.密须、密国

商代晚期在今甘肃灵台县有一个密须国,文献上有明确记载。《史记·周本纪》说文王受命为西伯的第一年决虞芮之讼,第二年伐犬戎,第三年伐密须。事件的起因是密人侵略阮国的共地,触犯了周人的权威和利益,于是文王怒而兴师征讨。

密须的地望,《史记集解》引臣瓒曰:“安定阴密县是。”《汉书·地理志》“阴密县,《诗》密人国。”汉阴密县在哪?《史记正义》引《括地志》云:

“阴密故城在泾州鹑觚县西,其东接县城,即古密国也。”隋唐时的鹑觚县就在灵台,《旧唐书·地理志》:“灵台,隋鹑觚县。天宝元年,改为灵台。”

今灵台县城周围秦汉墓葬较多,出有“密”、“密市”戳记的陶器;在该县邵寨乡也出土过“密”、“周市”戳记陶器;“密”即“阴密”省称;足证汉阴密县在今灵台县。

商代密须为姑姓之国。《史记·周本纪》集解应劭曰:“密须氏,姑姓之国。”《世本八种》:“密须氏,商时姑姓之国。”姑姓与姬姓通婚较早,《左传 ·宣公三年》:“吾闻姬姑耦,其子孙必蕃。姑,吉人也,后稷之元妃。”商代密须与姬周毗邻,不排除二者之间有通婚,《国语·周语》记周襄王娶狄女,富辰举 出由婚姻而亡国的例子,说:“昔鄢之亡也由仲任,密须由伯姑……是皆外利离亲者也。”伯姑可能是嫁与周人的密须之女。当然,密须亡国是由于扩张领土而招致征伐,非嫁女之过。

文王的征伐,直接导致姑姓密须国的覆灭。《今本竹书纪年》:“(纣)三十二年,密人侵阮,西伯帅师伐密。三十三年,密人降于周师,遂迁于程。”《吕氏春秋·用民》:“密须之民,自缚其主,而与文王。”密须的彝器宝物也落入周人之手,后来又被转赐给受封的诸侯,《左传·定公四年》:“分唐叔以大路、密须之鼓、阙巩、沽洗。”因此,灵台县境内的商代晚期遗存可能与姑姓密须国有关,但西周时期的遗存却与之无关。

目前在灵台县境内尚未发现商代遗存,不知其文化特点如何。有学者认为以高领袋足鬲为特征的碾子坡文化为密须氏遗存。碾子坡遗址位于长武县亭口乡、黑河北岸台地,面积约16万平方米,西距灵台不远;上世纪80年代对遗址进行

了11次发掘,所获商周时遗存有居址和墓葬两类。发掘的商代西周墓以俯身直肢葬和仰身直肢葬为主,二者比例相当,而且俯身葬只见于男性,仰身葬只见于女性;葬式葬俗与周人墓区别很大。可知碾子坡商代遗存的族属绝非周人,至于它是否属密须氏,还有待将来在灵台县的发现。

周人灭密须后在其故地又封建了姬姓的密国。《史记·周本纪》“共王游于泾上,密康公从”,集解韦昭曰:“康公,密国之君,姬姓也。”姬姓密国延续到西周中期,被共王所灭,《国语·周语》:“恭王游于泾上,康公从,有三女奔之。……康公不献,一年,王灭密。”西周金文中有密叔。穆王时鼎铭文中王册命趱为数启(師)冢司馬,密叔为右者。唐兰怀疑“此密叔或是密康公之先”’。我们知道西周册命仪式中的右者地位很高,姬姓居多,往往是某个部门的长官,与受命者是上下级的关系。密叔出自姬姓密国,可能是密国国君之弟,担任王官。一般释启为豳地师旅,在陕西旬邑、彬县一带,与密国邻近。密叔可能总揽 启(豳师)大小事务,他能拥有这种权力地位或许与其出身有关。趱鼎铭文中人名与地名的内在联系反映了西周时期泾河上游姬姓密国的存在。

在灵台县已发现多处西周时期墓葬,可分为两类:一类为周人墓,如洞山、姚家河、西岭;另一类为殷遗民墓,如白草坡、郑家洼、新集乡崖湾等地⁹。这 两类墓在年代上基本同时,空间上交错分布、毗邻共处。

1972年在洞山北坡台地清理了一座西周墓,南北向竖穴土坑墓,仰身直肢葬式,一棺一椁,出铜鼎2、铜尊1、戈2、泡2,年代为西周早期。在达溪河北岸支流姚家河还清理了5座西周墓,均南北向竖穴土坑,头向北,仰身直肢葬式,未见腰坑殉狗的报道;出土的铜器有西周早中期特征,有鼎、簋、戈、矛及车马器;一件铜鼎上有“乖叔作”铭文;陶鬲联裆,罐折肩。西岭墓出土鼎、簋、銮铃等铜器,铜簋器底有“吕姜作簋”铭文。这些墓葬的葬俗及器物风格都是典型周式的,属于姬姓周人墓葬;位于文献记载密国境内,年代又与之吻合,应是西周密国的遗存。

《读史方舆纪要》记载阴密城在灵台县西50里,1935年重修《灵台县志》说密须国故城在今百里镇。百里镇位于达溪河与其南岸支流南河交汇处,镇南为吴家山,镇东隔南河与洞山相望。值得注意的是,洞山M1的铜鼎高大厚重,通高60厘米,口径45.7厘米,是目前甘肃出土的最大西周铜鼎,非高级贵族不能享用;腹壁有“厘”字铭文(图六)。该字为双手抬车舆的象形,应隶定为“罂”或“舆”。

“塁”通“舁”,《说文》:“舁,共举也”;《康熙字典》“又《正韵》塁车也”。清闵齐伋《六书通》里“舁”又作“懒”,作三只手举车舆状。周原凤雏甲骨H11:80:“王其往密山舁”,可见“舁”是密山一带的小地名,周王曾亲往,铜鼎铭文证实就在洞山附近。密山即密国之山,可能指洞山或吴家山。

图六:灵台洞山铜鼎及铭文

据李仲立、刘得祯调查,在吴家山山脚下有古城遗迹,残存西、北墙,周长约3华里,城垣下部为周代夯土,上部在汉代以后加固沿用;城南“南将台”处有西周灰坑、房址等,为一处西周遗址。这里是否为西周密国故址还有待更详细的调查、乃至发掘,但毕竞提供了重要线索。

图七:灵台白草坡出土铜器

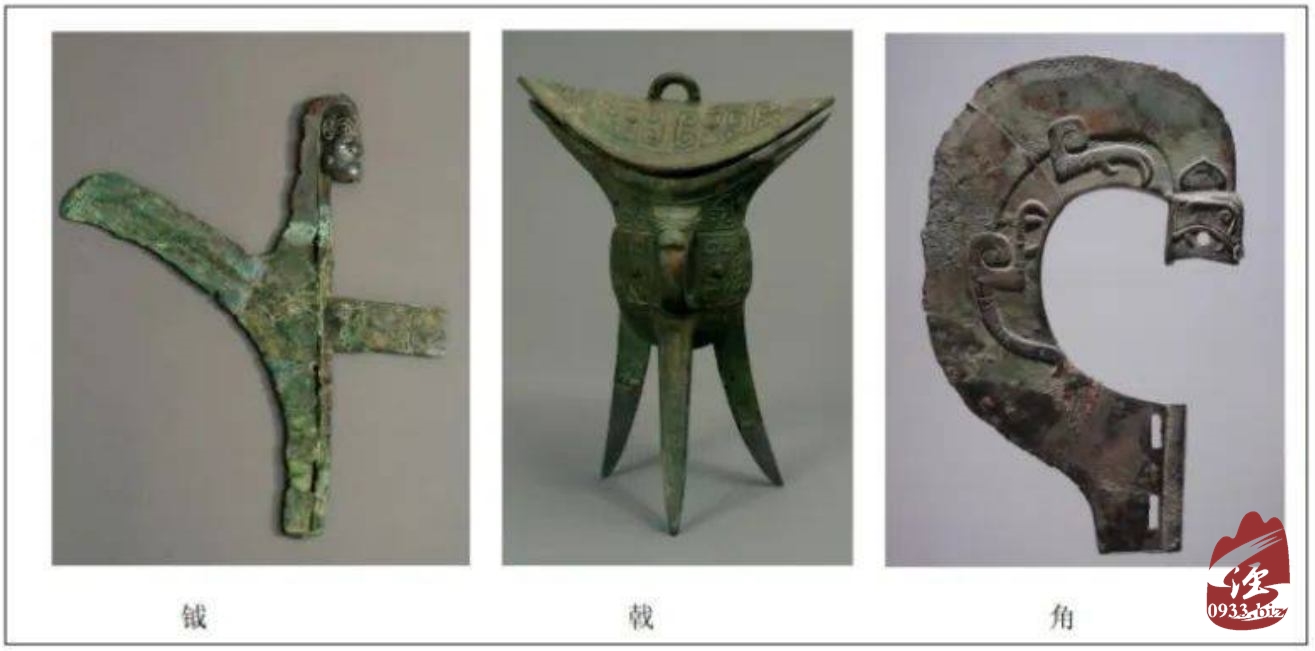

灵台的殷遗民墓葬以白草坡墓地为代表,带腰坑殉狗,其中M1、M2出黑伯、

蹊伯铭文铜器,墓主全副武装,出土兵器均超百件,既有象征军权的铜钺,还有用于近战的戈、戟,远射的弓、镞,贴身配备的剑,以及防护类的胄、盾,一应俱全(图七)。墓主享有军事指挥权,应是镇抚一方的军事首领,其身份可能是周王朝直属边防部队的将领,驻守在密国境内。

三.矢、虞

据卢连成等研究,开河流域的陇县、千阳、宝鸡县一带,属西周时期古大国;而且大国建立于西周早期或更早, 一直延续到西周晚期,和西周王朝相始终"。

1974年在陇县南坡发现一片西周墓地,发掘的4座墓均南北向,墓主头向南;出铜器60余件,其中M6出一件“大中”戈,M2当卢背面有铭文“矢”,证明那里是一处大人墓地,年代为西周早期武成时期。1991年在陇县店子发掘的4座西周墓亦南北向,墓主为头向南的仰身直肢葬,其中3座墓底带腰坑;也被认为是西周早期的大国墓葬²。往南至开河西岸的賈村塬上,1969年在宝鸡县贾村公社上官村发现“大王”簋盖一件,簋盖属西周晚期夷、厉之间;1974年在不远处的灵陇村发现带“矢”字铭文的铜泡¹³。1983年在宝鸡贾村又发现一件“大螣”铜方,年代亦为西周晚期⁴。在宝鸡贾村镇有大面积的西周遗址,那里是大国重要的活动区。上世纪30年代发掘的宝鸡陈仓区斗鸡台沟东区墓葬B3出“矢”字铭文的铜当卢,斗鸡台距贾村不过10里,说明矢国遗存向南已分布到了渭水之滨。

根据这些遗物可勾勒出西周大国的范围:北至陇县,南抵渭水,东、西以开河与金陵河为界(图八)。矢为姬姓还是姜姓尚有争议。在贾村公社发现的簋盖铭“大王作郑姜尊簋子子孙孙其万年永宝用”;单就文字论,或说是大王为来自郑地姜姓氏族的妻作器,或说是为嫁往郑地的女儿所作媵器。郑地为西周畿内大邑,居住着多个世族大姓,在今凤翔一带,即后来秦德公所居“雍城大郑宫”(《史记·秦本纪》)。铭文未提媵器,而且嫁女之器不该留在娘家本地,故大为姬姓的可能性大。

图八:古矢国位置及器铭(据卢连成,1982年)

《诗 ·大雅·绵》、《史记·周本纪》均记载商代末年文王决“虞芮之讼”。西周金文中的大国是否为文献中商末的虞国?学界关于大、吴、虞关系问题争论已久。张筱衡很早就认为金文中的大国是吴国,矢国得名与开陇一带的吴山有关。刘启益认为戈铭“大中”即虞仲,为仲雍曾孙,西周大国就是古公亶父之子太伯、仲雍奔吴建立的¹⁵。大、虞相通在文字学理解上有碍,故此问题长期悬而未决。后来晋侯墓地M114 出土《叔大方鼎》,李伯谦先生指出“叔大”就是“唐叔虞”16,李学勤亦从字形、字音作了论证”。大、虞相通有此实例,便不成问题。现在越来越多的学者倾向于大国就是“虞芮之讼”的虞国。

文献中虞国在商代晚期已存在,考古发现大国的遗存能否早到那个时候?1934年发掘的宝鸡斗鸡台墓地有7座墓各出1件高领袋足鬲,1983年在那里又发掘出1组刘家文化陶器。此外在宝鸡市贾村也出土过刘家文化典型陶器⁸。笔者在陇县博物馆还见到了多件高领袋足鬲。这些遗物分布在西周大国的地理范围之内,不排除它们是商代矢(虞)国之物的可能。

晋南有虞国⁹,在山西平陆,春秋时被晋献公所灭。《史记·晋世家》集解引

贾逵曰:“虞在晋南,虢在虞南。”晋曲沃在今山西闻喜,虢在河南陕县,晋欲伐虢,芮城、平陆一带为必经之地,“假虞灭虢”之事证明至迟春秋时虞国就在晋南。考古调查在今平陆县张店镇发现周代古城,被认为可能是虞城。

晋南的虞国建于何时?《史记·吴太伯世家》云:“是时周武王克殷,求太伯、仲雍之后,得周章。周章已君吴,因而封之。乃封周章弟虞仲於周之北故夏虚, 是为虞仲,列为诸侯。”刘启益认为陇县南坡戈铭“大中”即封于夏墟的“虞仲”,戈是受封山西之前的遗留。如此看来,晋南之虞是在西周初年从开陇之大分化出去建立的。1979年在山西潞城发现“虞侯政壶”,为虞国国君器,属西周中晚期2°;清吴式芬《裙古录金文》记有“虞司寇壶”。壶铭的“虞”均从虎从吴。如李伯谦先生所说,凡国名作“虞”者皆指北虞²。金文中大、虞作为人名可以相通,但作为国名在字形上绝不互混,正反映了西周大、虞同源,但又是分居东西的两个独立国族的事实。

四.芮国

芮国姬姓,为周人的一支。关于芮国的地望,《括地志》说在山西芮城,又说在陕西大荔(同州朝邑),可见唐人在这个问题上已经搞不清楚了。《史记·秦本纪》记载秦缪公二十年(前640年),“秦灭梁、芮”。按照当时秦、晋划河而治、相互对峙的军事形势,芮如果在山西芮城,秦不可能越河灭之,触晋之逆鳞。因此“朝邑说”有一定合理性,“芮城说”可以被摒弃。

近年在陕西韩城市梁代村发现了大型周代墓地,共探出墓葬上千座,车马坑17座,发掘中字型大墓1座(M27), 甲字型大墓2座(M19、M26), 随葬青铜礼器有“芮公”、“芮太子”、“芮太子白”等铭文,年代为春秋早期,足证春秋时芮国就在那里”。

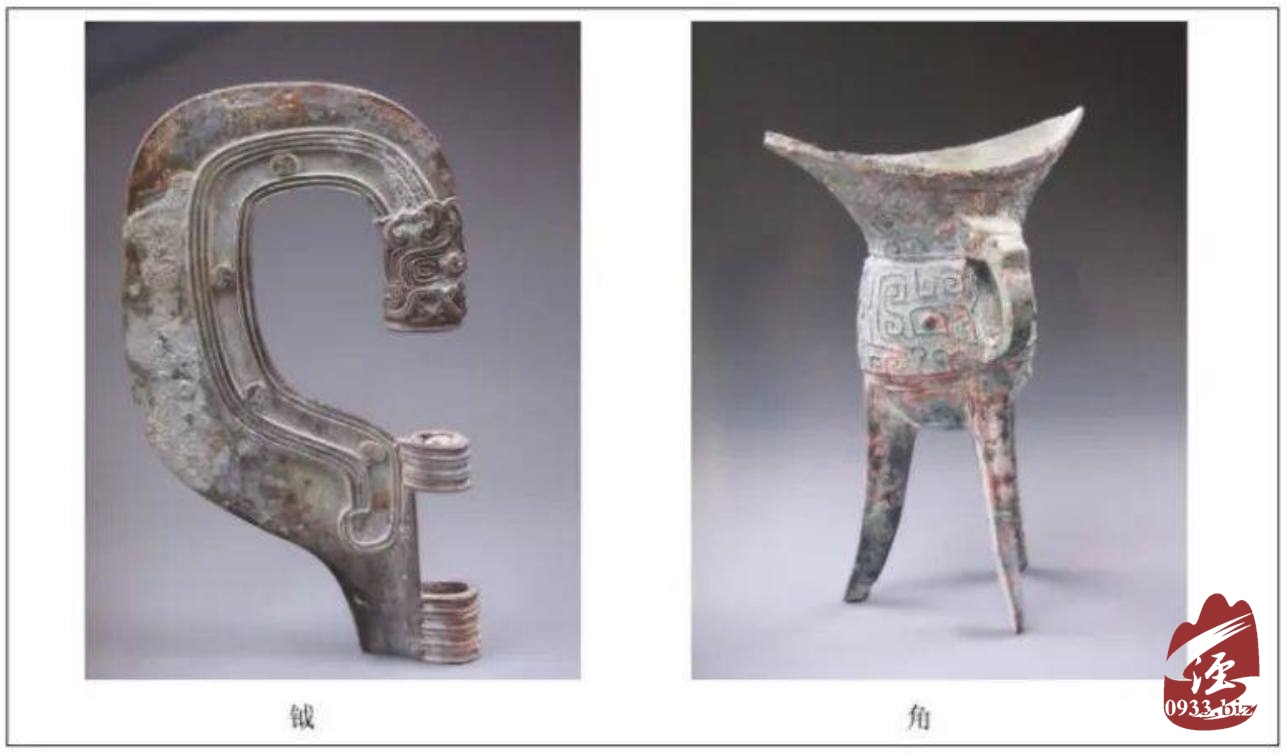

该墓地从西周晚期延续到春秋时期,商末周初的芮国显然不在那里,应到别处寻找。墓地出土的半环形带蛩钺、铜角等早期遗物与白草坡墓地所出酷似(图九),暗示早期芮国可能在泾河上游。此外,《史记正义》引毛苌云“虞芮之君相与争田,久而不平”,只有两国位置毗邻、国土相连,才可能发生土田争讼。商末的虞(大)国在陇县、千阳一带,也正好邻近泾河上游地区。

图九:韩城梁带村墓地出土的芮国早期铜器

文献中“芮”通“汭”,又是水名。《太平寰宇记》陇州开源县下引《水经注》(轶文)云:“芮水出小陇山,其川名汭。”商代晚期已有芮水之名,《诗·大雅 ·公刘》“止旅乃密,芮鞫之即。”郑笺曰:“水之内曰陕,水之外曰鞫。外即南,内即北也。”“芮鞫”即芮水之南,正好是古密国的位置。芮水之名后代一直沿用,《汉书 ·地理志》:“芮水出西北,东入泾。”《隋书 ·地理志》:“华亭,大业初置。有陇水、芮水。”今天的汭河发源于华亭县陇山东侧,流经崇信县北部,在泾川县城北注入泾河,它是否为古文献中的芮水?《读史方舆记要》持肯定观点"。当然还有不同说法,《太平寰宇记》邠州宜禄县下引《水经注》

(轶文):“芮水又东迳宜禄川,俗谓之宜禄川水。”宋宜禄县即今长武县,今汭河不流经长武,其南的黑河却在长武境内入泾,故《清史稿卷六三》云“西南黑水即芮水”。黑河亦发源于华亭县,流经崇信县南部,又经泾川、灵台两县交界处。今汭河、黑河源于一地,南北毗邻,并行向东,相距不过10公里左右,历史上发生名称移用、混用的现象不足为奇。

如前所述,西周大国的前身即商代虞国,陕西陇县为其北境。芮国早期居地与古汭水有关,且与虞(大)国邻近。从今汭河、黑河流经的地望看,泾川县属阮、共之地,灵台县属古密国范围,位置均偏东,故早期芮国只能在华亭、崇信两县境内去寻找。

西周时芮国的地位很高。成王时芮伯与太保彤伯、毕公、卫侯、毛公同受顾

命立康王(《尚书顾命》)。厉王时荣夷公专利,大夫芮良夫曾劝谏厉王让利于民(《史记周本纪》)。金文中芮氏称“伯”或“公”,为王朝卿士。西周早期《荣仲方鼎》铭文中荣仲宴请芮伯、胡侯及周王。首阳斋藏西周中期《芮伯簋》铭文曰:“芮伯作齐公日宝簋。”2007年山西翼城大河口墓地M1出有《霸簋》,铭文曰:“内(芮)公舍霸马两、玉、金,用铸簋。”年代属西周中期偏早。霸为晋南小邦,受芮公赏赐,则芮公地位甚高,可能相当于“三公”。周制分封有“公侯田方百里”之说(《礼记·王制》),芮国的领地不会小。今汭河、黑河上游与开河上游支流犬牙交错,陇县北部及华亭县南部应即“虞芮争讼”之地,地处两国边境,芮国的统治中心反倒不太可能在那里。

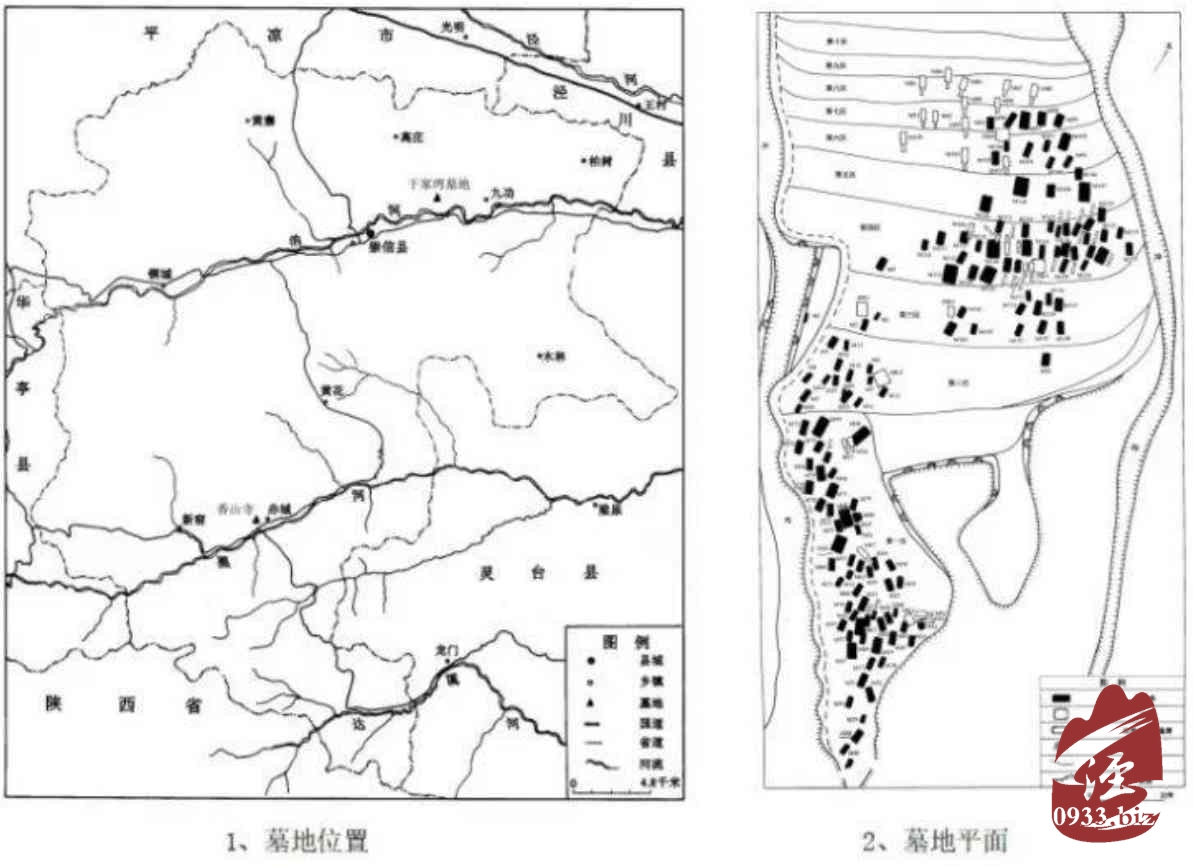

图十:崇信于家湾墓地的位置及平面图

80年代发掘了崇信县九功乡的于家湾墓地,位于汭河北岸的二级台地上,西临冲沟,西南距县城3.5公里。共发掘墓葬138座,马坑6座,年代从商代晚期延续到西周中期⁴(图十)。墓葬绝大多数为头北足南的仰身直肢葬式;带腰坑、有殉狗的墓仅6座,占总数的4.3%,比例极低;相当多墓葬随葬青铜兵器和车马器,且有“毁兵”习俗;随葬陶器以鬲、罐为主;特点均符合周人的丧葬习俗,表明这是一批姬姓周人的墓葬。从地望、年代及文化特征上看,于家湾墓地极可能是早期芮国的遗存。

于家湾墓地在西周早期墓葬数量最多,西周中期大幅度减少,绝不见西周晚期墓。发掘者推测该地人群在西周中期由于某种原因迁往他处,导致墓地废弃,很有道理。韩城梁带村墓地大约是在西周中晚期之际形成的。芮国在历史上发生过几次迁徙还不清楚,晋南之芮缺乏金文及考古材料的支持,即便相关文献记载也晚到了唐代。陇东芮国在西周中期可能迁徙到黄河两岸某处,具体在哪个地方, 还有待将来新的发现。

五.申国

申为姜姓,与齐、许、吕等为四岳之后。《大雅·崧高》记周宣王改封其母舅申伯于南阳的谢地,多溢美之祠,仪式隆重,派遣召伯虎为他营建寝庙,还在郿为其饯行。南阳的申国已经得到出土资料的证实,1981年在南阳市郊发现一座墓葬,随葬铜簋铭文曰:“仲再父太宰南申有司作其皇祖考夷王、监伯尊簋,用享用孝,用赐眉寿纯佑康和,万年无疆,子子孙孙永宝用享”25。有学者认为监伯是厉王兄弟,被宣王派去辅佐申伯²⁶。仲再父为监伯之子,在南申伯属下任太宰之职。

姜姓申氏早就存在,《五祀卫鼎》铭文中有“厉有司申季”,是邦君厉的办事官员,年代在共懿时期。南阳的申是在宣王时徙封的,金文中明确称之为“南申”²,以相对于“西申”而言。《古本竹书纪年》云:“平王奔西申,而立伯盘以为太子。”这个“西申”就是当时申侯的封邑,它不在今天的淮河流域。宣王时申伯改封南迁后,仍有亲属部族留守故地。南申出自西申,后者终西周一朝盘踞于西土。西周末年西申与王室联姻,势力很大。新出清华简《系年》云:“周幽王娶妻于西申,生平王”;并言及西周王室的覆灭,“王与伯盘逐平王,平王走西申。幽王起师,围平王于西申,申人弗畀。缯人乃降西戎,以攻幽王,幽王及伯盘乃灭。”

从《史记·秦本纪》中申侯与嬴秦大骆联姻的历史看,西申与秦的位置不远,当在陇东一带。《山海经》有“申首之山”、“申水”,坐落在洛河源头白于山和泾河源之间,李峰先生据以推测西申可能位于今平凉地区。白于山为今横山山脉西段(今合水县),泾河源于六盘山东麓(今泾源县),二者之间其实主要为庆阳地区,位于泾河以北,那里分布着马莲河、蒲河、茹河、洪河等大小支流, 构成了羽毛状的水系。

庆阳合水县博物馆藏有该县何家畔乡南硷一座墓葬出土的青铜器(图十一)。据陈展资料,墓葬为长方形竖穴土坑,有二层台,出土铜器8件,还有贝器、骨针等。该馆展出的有窃曲纹附耳鼎1件,敛口,宽斜沿,方唇,浅半球形腹,圜底,马蹄足;口沿下饰一周“S” 形带目窃曲纹,其下一道凸弦纹。重环纹沿耳鼎2件,一大一小,平折沿,鼓腹,圜底,蹄足较矮,沿下饰重环纹及凸弦纹。

窃曲纹沿耳鼎1件,平折沿,方唇,圜底近平,蹄足;沿下饰“S”形无目窃曲纹,以短扉界格,其下一道凸弦纹;蹄足上部有兽面及短扉。铜版1件,圆体,上甑下鬲,甑敞口,口沿下饰一周顾首夔纹及凸弦纹,鬲分裆,柱足,肩部有简化兽目。

附耳鼎在西周晚期已出现,但数量较少,如晋侯苏鼎、大鼎乙;至春秋早期广泛流行。该墓附耳鼎少而沿耳鼎多,具有西周末期特征。与春秋早期的梁带村M27铜鼎相比,该墓附耳鼎腹底浑圆,后者圜底近平,年代应略早。该墓出圆体甑,未见春秋早期习见的方体甑。总之,该墓铜器风格有西周晚期后段的特点,相当于宣王后期至幽王时期。

图十一:合水县博物馆藏青铜器

附耳鼎内壁铸有铭文(图十二),共6行61字(重文1字):

住王三月初吉辛丑,白(伯)硕父作尊鼎,用導用行,用考(孝)用享于卿事辟王、庶弟元兄,我用爰司态(赤)戎、取方,白(伯)硕父、申姜其受萬福無疆,蔑天子光,其子=孫永寶用。

西周晚期名字叫“硕父”的至少有三个人,1、虢硕父。90年代发掘了三门峡虢国墓地,其中M2009被认为是虢仲之墓;还追缴回2件铜鬲,铭文曰:“虢中(仲)之嗣或(国)子硕父乍(作)季赢羞鬲,其迈(万)年子子孙孙永宝用享”。另有虢硕父瑚一件,铭文曰:“虢硕父乍(作)旅瑚,其万年子子孙孙永宝用享”。“国子硕父”即“虢硕父”,他是“虢仲之嗣”,也就是虢仲的后代。铭文中虢硕父的身份是“国子”(公卿之子),其夫人为季嬴。“硕”通“石”,有学者认为虢硕父就是文献记载幽王时执掌朝政的卿士虢石父²⁹。《史记 ·周本纪》:

“幽王以虢石父为卿,用事,国人皆怨。石父为人佞巧,善谀好利,王用之。又废申后,去太子也。申侯怒,与缯、西夷犬戎攻幽王。”2、毕伯硕父。西周晚期有毕伯硕父鬲(《集成》3:642),铭文曰:“毕伯硕(父)作叔妘宝鬲。”毕伯硕父应是毕氏宗子,叔妘为其夫人。3、宋仁宗至和元年曾发现一个“周史伯硕父”鼎,《东观余论》推测鼎的主人就是《国语·郑语》中的史伯,硕父是他 的字。郑桓公东迁前曾请教过史伯。这三个人看来和庆阳鼎铭中的“伯硕父”都对不上。西周末年虢氏与幽王、褒姒为一党,以虢石父为代表,与太子宜臼及其母家申侯一派敌对,不可能与西申联姻。虢硕父的夫人是季嬴,毕伯硕父的夫人是叔妘,都不是鼎铭中的“申姜”。铭文中伯硕父掌管戎狄事务,非文职,也不会是郑桓公请教过的史伯。这里的伯硕父应另有其人,但文献失载,姓氏不可考。

图十二:伯硕父鼎铭文摹本及照片

“卿事辟王”又见于扶风云塘二号窖藏的西周晚期《伯公父篮》,其铭曰:“白大师小子伯公父作簠,……我用召卿事辟王,用召诸考、诸兄,用祈眉寿,多福多疆。”“卿事”即百僚臣工,《作册令方彝》铭文有“卿事僚”。“辟王”即君王,《诗 ·大雅 ·械朴》“济济辟王,左右趣之。济济辟王,左右奉璋。”王占奎认为伯公父簠铭中把王排在卿事之后,是为了协韵³。庆阳鼎铭亦如此,王、兄、方、疆、光协韵。

“庶弟元兄”即“庶兄弟”,《仪礼 ·士丧礼》:“庶兄弟遂,使人以将命於室。”郑玄注:“庶兄弟,即众兄弟也。”“元兄”即长兄。伯硕父是家族中的嫡长子,故称“伯”,但不是兄弟辈中最长者。

“爰司”,掌管、职司,“爰”为虚词。汉杨雄《大司农箴》:“时惟大农,爰司金穀。”

“奁戎”即“赤戎”。“套”字“大”下之形为山或火。《说文》;“赤,

南方色也。从大从火。”“赤”字金文中有作“太”(《金文编》B14935), 与“态”近同,唯后者下多一横,可能是衍笔。

赤戎就是春秋时赤狄。西周金文及文献中“狄”往往用作动词,通“剔”,

有剔除、征伐、治理的意思,如《速盘》“方狄不享,用奠四国万邦”;《鲁颂·泮水》“桓桓于征,狄彼东南”。当时称边裔蛮族为“夷”或“戎”,到了西周末年才出现狄的国名族称,《国语·郑语》记史伯的话,“当成周者,……北有卫、燕、狄、鲜虞、潞、洛、泉、徐、蒲。”王国维《观堂集林》说:“春秋庄闵以后,戎号废而狄号兴,而狄之姓氏见于《左传》者,实为隗姓,后世有谓赤狄隗姓、白狄釐姓者。”顾栋高《春秋大事表·四裔表》:“自宣公十五年以前,凡单以狄举者皆赤狄也。”春秋经传中赤狄曾伐邢,侵晋,分布在晋南,有东山皋落氏、潞氏、甲氏等分支。赤狄隗姓确凿无疑,其前身是商周间鬼方,康王时《小盂鼎》铭文记载了伐鬼方的战事。两周之际亦有鬼方之名,现藏故宫博物院的梁伯戈,铭文曰:“梁白(伯)作宫行元用,卬(抑)鬼方蛮,卬(抑)攻旁(方)。”梁国在今韩城芝川镇一带,位于黄河西岸;两周之际鬼方仍在活动,且距梁国不远。可见赤戎(狄)与鬼方或为同一民族前后阶段的不同称呼,或是同一种姓(隗姓)的不同分支。

杨树达认为“驭”为“朔”之假字,驭方即朔方,也就是北方²。穆王时《蕾簋》铭文曰:“惟十月初吉壬申,驭戎大出于楷,菩搏戎,执讯获馘……。”李学勤认为驭戎即北方之戎³。《不其簋》“驭方严允广伐西俞”,也被解读为北方之

猃狁;如《诗·小雅·出车》:“天子命我,城彼朔方;赫赫南仲,猃狁于襄。”金文中驭方有时也用作人名,如《禹鼎》中“鄂侯驭方”。或以为“驭方”是一种边地官职称谓。

申姜,出自申国的姜姓女子,嫁于伯硕父为妻者。此处的申指西申,不会是远隔千里之外的南申。

铭文中伯硕父负责管理赤戎及相关的北方边境民族事务。他能执掌此类事务与其夫人出自西申有很大关系。在秦崛起之前,代表周王室主管西戎事务的大臣其实是申侯;即便在秦庄公受封为西垂大夫之后,陇山以东仍属申国势力范围。申侯世袭,职务亦然;西周中期申侯与赢秦联姻,使“西戎皆服”(《秦本纪》);孝王元年曾“命申侯伐西戎”(《今本竹书纪年》)。幽王时的申侯在其外甥宜臼被废后,能招来犬戎攻杀幽王。庆阳伯硕父鼎的意义首先在于证实了西周晚期西申的存在,并为确定其地望提供了重要线索。伯硕父鼎出自墓葬,那里应有一片家族墓地,尚需进一步勘探。墓葬附近有面积较大的西周遗址,值得详细调查。南硷墓葬位于马莲河西岸,西申距之不远,当在马莲河流域一带。

六.吕国

吕在文献中常写作“甫”,与申同源,出自西土姜姓集团。《大雅 ·崧高》

中甫(吕)与申并举,“维岳降神,生甫及申”;“维申及甫,维周之翰”。可见二者关系密切。春秋早期的吕在南阳,后来被楚所灭,《史记集解》引徐广曰:“吕在南阳宛县西”,与南申毗邻。很多学者认为宣王时徙封申伯于南阳,吕亦随之南迁,很有道理。但此前吕国的居地在哪里还有待探讨。

吕氏在西周金文中很活跃,出现过多次,而且地位不低。穆王时《班簋》铭文中周王命毛公东征,令吴伯和吕伯率各自属下军队为毛公的左右两翼,吴伯为右翼统帅。同时期《静簋》铭文中王与吴求、吕辋会蓝启邦君,习射礼于大池。唐兰等认为吴求、吕辋即《班簋》中的吴伯、吕伯,数启、白是驻在豳、徵二地的军队,负责泾河及洛河上游防务。西周恭懿时的《吕服余盘》铭文中吕服余袭祖父旧业,“司六师服”,也就是管理西六师的戎服。从彝铭透露的点滴信息看,吕氏封地应在西土。

图十三:西周吕氏铜器及铭文

吕氏在西周时曾经称王。传世的吕王壶铭文曰:“吕王造作内(芮)姬尊壶,其永宝用享”(《集成》15:9630),是吕王为其夫人芮姬作器(图十三)。该器未见器形,但铭文笔画中间肥厚,两端尖锐,有西周早中期特点。吕、芮联姻,早期芮国在甘肃华亭、崇信县境内,吕国应距之不远。尤其值得注意的是,1972年在灵台县西岭西周墓出土了一件吕姜簋,敛口圈足,圈足下接三个很高的柱足,

器身饰瓦纹,年代相当于西周中期;器内底铸四字“吕姜作簋”(图十四),是出自吕国、嫁到灵台的姜姓女子所作器物。这两件铜器铭文把吕国的地望锁定在 泾河上游。

泾河上游地区有两条蒲河,一条在镇原县,东南向注入黑河,后者在宁县西南注入泾河。该河至迟明清已有其名,《读史方舆记要》(庆阳府):“黑水河府西百二十里。源出太白山。……府南有蒲川水,流合于黑水河。”另一条在灵台县,《太平寰宇记》泾州灵台县下引《水经注》轶文云:“蒲川水出南山蒲谷,东北合细川水,又东北合且氏水。”细川水即灵台百里镇附近、达溪河南岸支流南河,又称“百里细川”。从地理形势看,《水经注》轶文把今天的达溪河称为 “蒲川水”。如果吕国居地和名“蒲”的河流有关,《水经注》年代较早,当然值得重视;但我们知道今达溪河属西周密国范围,自然不容吕国厕身其中。因此也 不能排除 吕 国在庆 阳 地 区 的可能。

注释:

1、朱熹《诗集传》,上海古籍出版社,1980年;顾祖禹《读史方舆纪要》,中华书局,2005年

2、周伟洲:《新发现的秦封泥与秦代郡县制》,《西北大学学报》(哲学社会科学版),1997第1期

3、泾川县文化馆《甘肃泾川发现早周铜鬲》,《文物》1977年9期

4、张多勇《泾河上游汉安定郡属县城址及其变迁研究》,西北师范大学硕士学位论文,第52页,2006年

5、张天恩《关中商代文化研究》,文物出版社2004年

6、中国社会科学院考古研究所《南邠州·碾子坡》,世界图书出版社2007年

唐兰《西周青铜器铭文分代史征》,309页,中华书局1985年

8、甘肃省博物馆文物队《甘肃灵台县两周墓葬》,《考古》1976年第1期

9、甘肃省博物馆文物队《甘肃灵台白草坡西周墓》,《考古学报》1977年第2期;刘得祯《甘肃灵台两座西周墓》,《考古》1981年第6期;史可晖《甘肃灵台县又发现一座西周墓葬》,《考古与文物》1987年第5期

10、李仲立、刘得祯《密须国初探》,《陕西师范大学学报》(社科版),1989年第4期

11、卢连成尹盛平《古大国遗址、墓葬调查记》,《文物》1982年2期

12、陕西省考古研究所宝中铁路考古队《陕西陇县店子村四座周墓发掘简报》,《考古与文物》1991年1期 13同注11

14、高次若《宝鸡贾村再次发现矢国铜器》,《考古与文物》1984年4期

15、刘启益《西周大国铜器的新发现与有关的历史地理问题》,《考古与文物》1982年2期

16、李伯谦《叔大方鼎铭文考释》,《文物》2001年第8期

17、李学勤《叔虞方鼎试证》,《晋侯墓地出土青铜器国际学术研讨会论文集》,上海书画出版社2002年

18、张天恩《关中商代文化研究》,文物出版社2004年

19、《左传·襄公二十九年》:“虞、虢、焦、滑、霍、杨、韩、魏、皆姬姓也,晋是以大。”

20、曾广亮《山西省文物商店收进春秋虞侯壶》,《文物》1980年第7期21李伯谦《吴文化及其渊源初探》,《考古与文物》1982年第3期

22、陕西省考古研究院等《梁带村芮国墓地:2007年度发掘报告》,文物出版社2010年

23、《方舆纪要》云:“芮水出风翔府陇州西四十里弦蒲薮,东北流入平凉府华亭县南,又东迳崇信县北至泾州城北,又东南过长武县北,而东流合于泾水。”

24、甘肃省文物考古研究所《崇信于家湾周墓》,文物出版社2009年

25、崔庆明《南阳市北郊出土一批申国铜器》,《中原文物》1984年第4期

26、徐少华《周代南土历史地理与文化》,武汉大学出版社,32页,1994年

27、《国语·郑语》:“史伯对曰:王室将卑,戎、狄必昌,不可倡也。当成周者,南有荆蛮、申、吕、应、 邓、陈、蔡、随、唐……·。”

28、李峰《西周的灭亡》,258-260页,上海古籍出版社2007年

相关新闻

精彩推荐

版权与免责声明

1、凡注有“网行风”或“HUGO”的稿件,均为泾川网行风版权稿件,转载请注明来源为“泾川网行风”。

2、凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

[

[

[

[