刘晓东 刘玉林:太平关与安定驿

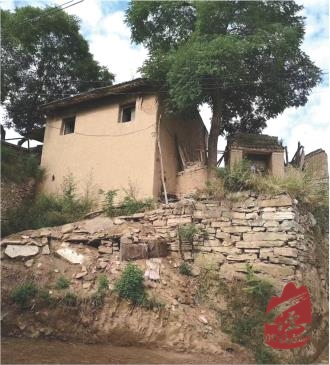

原太平关东门

甘肃省泾川县地理位置特殊,历来为古都长安的西大门。最特殊之处在于,西出长安的两条早期的主干道都途经泾川,又在这里分道扬镳。直到元朝末期,随着六盘道的开辟通行,两条道路又奇迹般地在泾川合二为一,一路向西,成为今天的312线,即欧亚大陆桥的组成通道。太平关和安定驿是这条干线南路上两个相通相连的重要节点。

太平关

太平关又名疙瘩关,位于泾川县城南5公里之太平镇太平村。关城在今黄家铺至太平村公路北侧,城址东西长约85米,南北宽约90米,近似于正方形。四面有墙,西墙残高的5—9米,有城门偏向南,墙高5—8米,墙底宽6米,顶宽3—4米,夯层厚15—20厘米。北墙长约85米,残高2—4米,顶宽0.5—1米,底宽2—3米。南墙长约90米,高6—8米,顶宽1—3米,底宽约5米,墙体中段有马面两个,墙两端各有墙墩,墙南东端有后期筑造的土墙一段,长约20米,高约5米,顶厚约0.5米,底宽约1—2米,与南城墙垂直,与西城墙平行,切断了南城墙外可通行的道路。东墙地势较高,墙体残破,残高约1—2米。有门与西门相对应,城中有路,靠城南侧,路宽6—8米。城内原地平面均向路面倾斜,路面低于城内地平面2—4米。由于城内外全为良田,多年耕种,文化遗物被清除殆尽,地面仅有少量近现代残砖断瓦。西城门内南侧城墙上有一修整规矩的暗堡,内有暗道、窑洞可藏人、物,估计为清代同治时当地汉人为防回民起义军而修筑的,当地人叫窨子。

所谓关,即通往一个地区的要道上,狭窄而险要的通道,“设险守国之用”。太平关就是从长安出发,经咸阳、礼泉、乾县、永寿、彬州、长武,过泾川窑店、高平、黄家铺、太平时的一个重要关口。这条路所过之处几乎是一马平川,但到这里突然发现,广阔的黄土高原变得支离破碎、沟壑纵横。只有太平这一段山梁可以通过,山梁北面是泾河川道,南面是黑河川道,山梁宽不到二百米,两面是被洪水冲刷成的沟谷梁峁,地势非常险要。长安通往安定、泾州的驿道就是通过这道山梁沿沟谷南下十里到安定驿的。这段路宽8—10米,可容两辆大车,是由官方削山劈崖修建的,工程量巨大,俗称“官路”,至今仍有人车通行。从太平关向西,大路一直延伸到寨子洼,过四郎殿、口家原到张老寺,转向北,下坡接泾川至崇信的官路,向西经铜城、华亭,翻关山到庄浪至天水、兰州。另一条路是到安定驿以后过汭河,沿泾河川向西,经白水、平凉到瓦亭(萧关)向北到汉姿定郡固原。所以,太平关地处贯通陇东南部地区的十字路口,地理位置十分重要。

太平关的始建年代不详。据《明史》《大清一统志》《甘肃通志》《泾州志》等史志记载,太平关,俗名疙瘩关,原为金家凹堡、金家凹铺,明代设过巡检司。《乾隆十八年泾州州域图》中,标有“疙瘩关”地名和位置。光绪十六年(1890)知府衔知泾州直隶州事贾勋撰有“二水中分安定驿,一城高枕太平关”的对联,悬于泾州城门。说明太平关在明洪武三年泾州由水泉寺古城迁至安定驿时,太平关就已存在,或为堡寨,或为关隘,设过巡检司。明朝一统天下后,外患基本平息,太平关的地位逐渐降低,道光二十二年(1842)两广总督林则徐、道光二十九年(1849),户部主事童醇、光绪二十八(1902)年甘肃学政叶昌炽等,旅途上都经过泾州太平关,下坡至州城南城门外,住东关行馆。除林则徐外,其他人都没有提及太平关。由此可知,可能在道光末年前后,太平关已成为来往行人的障碍,改道关城南面,新修了现在这条新路。从考古调查和文献资料分析,现存关城所建的时间,可能在宋金时期。

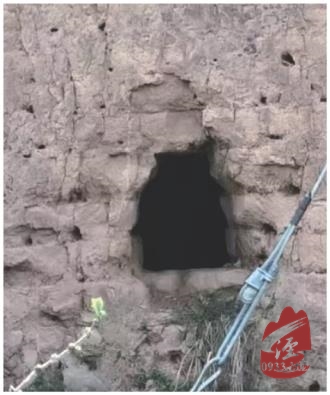

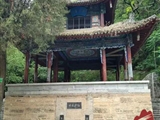

民国时期的党原城门楼

在多年的考古调查中发现,关城附近出土过汉代日光镜,隋代十二生肖八卦镜、唐代银发钗等文物。在离关城五里的笔锋山(高峰寺)南麓,有一处庞大的东汉墓群。古代一个小村庄的十多户民居窑洞,全部挖在汉墓上,墓葬全部为子母砖券,大墓有带左右耳室的。村子附近也有十多座砖室墓被挖,所有墓中除残砖外,空无一物。据记载:“元初四年(117)冬,马贤、任尚复进攻北地,贤先进至安定被击败于青石岸(笔者认为是今之回中山,青石岭),尚引兵至高平,又合兵并进,在北地相持60余日。”从这些历史遗存结合历史背景,可以推断,东汉羌乱期间,安定郡(郡治固原)被迁治美阳(今陕西扶风),十八年后才迁回临泾(安定郡治,今泾川县)。在此期间作为通往长安西大门上的重要关隘,应该是首当其冲的重点设防要寨。这些墓葬是否与羌乱有关?是否埋葬有羌乱中阵亡的将士?不得而知。那时候即使这里不设关卡,作为通往京师要道上的重要门户,布有重兵应是无疑的。唐代,唐与吐蕃的战争中,很长时间泾州为前沿阵地,与吐蕃进行着拉锯式战斗,太平关也应是必须设防的要隘。同治间陕回起义过泾州,当时泾州人在知州林发深的领导下,修筑嵩山、弇山山城,增修东西关门以遏起义军西来之路。其余各隘口修栅寨,置办器械,严加防范,奋勇阻击。在义军所过之处,几乎所有州县沦陷的情况下,泾州得以保全,实为林公守御有方也。太平关就在山城的前方,成为防御泾州的第一道防线,在阻击陕回义军的过程中,肯定发挥过重要作用。太平关虽名不见经传,但在历史上所有与安定泾州和长安有关的战争中,都占有重要地位。

太平关西城墙(局部)

安定驿

安定驿,具体建置年代不详,按常理应在建郡时同时建置驿站,否则地方与朝廷,郡与所辖各县之间的联系就无法保障。另外,长安到安定(泾州)的驿道早已开通,直达安定驿。《甘肃省新通志》卷十四,建置志,城池,泾州直隶州条“州城古建泾阳,元至正十九年院判张庸筑,明洪武间,因水患无常,同知李彦恭,改筑泾阴,即古安定驿,周三里三分,高三丈,池深一丈,阔二丈。南北二门,成化十三年重修。隆庆二年知州范冈,增筑西面。万历三年,知州赵行可,增筑南、北、东三面。六年砖砌女墙,修南北二楼。门三,曰东盛、曰承熙、曰永宁。有东、西、南三关。”新通志详细记载了古安定驿原城址的规模、城池的状况及州城扩建的情况,称“古安定驿”,说明建驿年代之久远。据《唐六典·六》记载,京城四面关,有驿道者为上关,无驿道者为中关,太平关有驿道,当为上关。驿城太小,远不能适应州城的需要,其后成化、隆庆时的官员不得不增建改筑原有城垣,使古城面貌焕然一新。

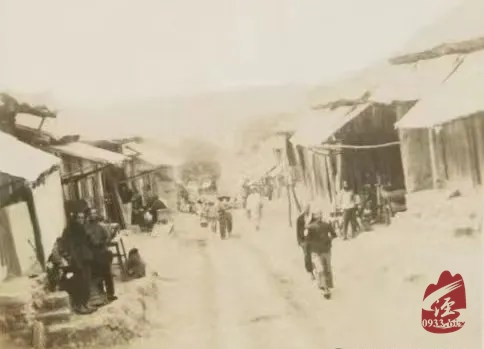

安定驿关路口的民宅

据传,古安定驿原址在明代州城的南门外,太平关通往安定驿的古道北端,背靠紫荆山,北依闫家沟,坐东向西,面临街道,官路两边居民店铺、酒楼茶社、饭馆旅店、戏园子等应有尽有。附近还有庙宇佛寺,热闹非凡,是为南关。以明泾州城南门为中心,东有东关,东关门在南门东约30米,城墙宽厚与州城墙相似,南接常家沟口土崖,北接南城墙,总长度约70米,关门偏南,砖砌门洞,宽约6米,上建关帝庙三间,每年有庙会。戏楼在关楼东,贡院之旁,庙会除唱戏,关楼上还装神弄鬼热闹非凡。

西关在南城门外向西,为山货巷,西厂两条巷子,中间合志沟穿过,有石砌高台,高10余米,顶部平面不到80平方米,上有龙王殿,坐南向北,有正殿、拜殿、山门、围墙、庭院,石台阶一应俱全,小巧玲珑,为西关一景。西关关楼,在西厂西瑞,供奉文昌帝君塑像,解放时这些关楼和塑像都在。明城修建后,太平关到安定驿的官路正对南城门,所以把城内居民区划为北关。20世纪六七十年代,城内大部分居民下放农村,城区内便改为北关生产队。南门外亦称什字街。这一带其所以繁荣景象经久不衰,完全是这条长安到安定驿的古道畅通无阻带来的好处。

城墙上的暗堡(窨子)

《平凉府志》卷五,山川条,户口“安定驿中马二匹,下马六匹,驴二十二头。”清乾隆十八年《泾州志》吏役志记载:安定、瓦云两驿设役马九十匹,马夫五十六名。乾隆《平凉府志》记载清初驿站设置与人员供给情况中白水驿“70里至泾州安定驿,并泾州、高家凹二所,泾州管理。马45匹,马夫28名,所夫60名。岁支工料银1990.4两。”同治十八年(1869),左宗棠为西征准备粮草补给,特别重视“西兰官路”各驿站的建设,自兰州兰泉驿向东沿途十九个驿站作了安排,“白水驿,七十里至泾州安定驿,五十里至瓦云(一作厅)驿,五十里至西安府长武县宜禄驿,至泾州迤南一百里至灵台县,白水驿迤南五十里至崇信县,瓦亭驿迤北八十里至固原州。”并特别发公文给“泾州直隶州,为各县驿站匀派车辆,买补车骡一事”。瓦云驿于民国元年(1912)奉令裁撤。安定驿乃在,可见安定驿历来被官方所重视。泾州地形复杂,《平凉府志》卷五,风俗“泾当泾水汇汭处,势浩荡相齧,不可为渠而流奔,水深堪通舟楫。《周·雅》曰:‘淠彼泾舟,丞徒楫之。古说之矣。’”山川条曰:“渡汭为州城,跨高峰之麓,西南曰弇,右溪曰閤子沟,左溪曰朝那沟,皆常暴涨,为州民害。”洪水时而入城为害,或汇入泾汭,助河暴涨。所以泾河把一个完整的郡地一分为二,反成了两岸沟通的主要障碍。林则徐过泾州时,遇雨,因汭河水涨,舆夫不能涉水而延误时日,便是真实一例。

1932年日本人拍摄的泾川县西关(山货巷)。牛文楷供图

六盘道开通的重大意义

官道的开通首先是为帝王的巡狩,军队的调迁,信息邮递等有关国家安全为前提的,同时也为商旅活动提供更加畅通无阻的安全保证。随着各条路上商品贸易的内容不同,于是便有了茶马古道、玉石之路、瓷器之路、丝绸之路等名称,其中最著名的是丝绸之路。

丝绸之路上的主干线经过泾州的分南中北三线,南线从长安出发经礼泉、乾县、永寿、彬州、长武,入泾川境,至窑店、飞云、高平、黄家铺、太平关南下泾州城,向西沿汭河川至崇信、铜城、安口、华亭,翻关山、庄浪、天水、兰州、河西。从太平关向西,大路向西延伸到寨子洼,过四郎殿、口家塬到张老寺,转向北,下坡接泾川至崇信的官路向西至铜城,过新窑、安口、华亭、庄浪、天水、兰州,这是长安至泾州、兰州、河西的南干道。

从太平关到泾州过汭河,沿泾河河谷向西,经平凉至瓦亭(萧关),到固原(汉安定郡治),再到靖远渡黄河上兰州、河西,这段路人称萧关道。

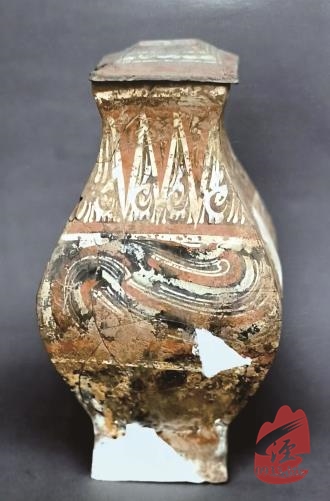

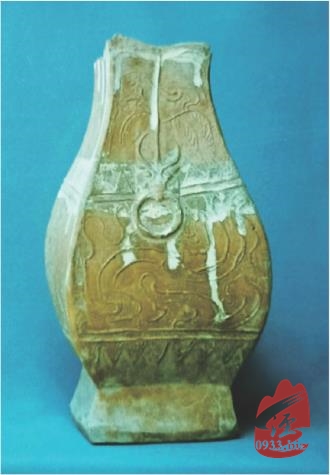

乌氏城出土的陶钫(现存平凉市博物馆)

寨子洼是一个十字路口,因这里原有过堡寨而得名。从安定驿向南上弇山,绕天镜山(照天镜)西麓到寨子洼,向南经支家铺过黑河,上什字塬东向灵台、凤翔、宝鸡,故有凤翔路口之名。这条路是联系长安经凤翔、陇县、固关,翻陇山,至陇西、北地的大道。

北线,从长安出发经过淳化、旬邑、正宁、宁县到泾川荔堡,过洪河,到丰台、玉都、党原,过平凉、固原,到靖远、兰州、河西,即丝绸之路的主干线北线。这条路的泾川段,笔者在20世纪80年代做过专门调查,古道遗迹虽有些被垦为农田,有些被现今公路沿用,然而仍有多处遗迹清晰可见。官道从庆阳入泾川荔堡,到洪河阳峪下坡,过洪河,上丰台塬,塬面地势平坦,多处原路面被开垦为粮田,地势略高处形成壕沟或胡同,底部宽约10多米,有几十米至几百米长的遗迹尚存。玉都镇街北的那条古道胡同深2—8米,从街口一直延伸到郭路村,长达1.5公里,郭路村胡同口崖壁上,有两座暴露出的砖室汉墓。胡同底部路面平坦,最宽处达14米,与秦驰道的规格相似。20世纪70年代,驿道阳峪村段一农民,挖出一笼框成串的秦代半两钱币。穿越丰台玉都境内的汉代乌氏古城,发现过大量秦汉时期的瓦砾堆积和不少同期的古墓葬。征集过彩绘陶钫、褐釉白彩陶钫、彩绘灰陶鼎、铜环、绳纹筒瓦、板瓦等。玉都下坳大路旁,出土过商代有铭文的铜爵、铜觚。党原的秦汉古城出土过西周车马器、西周铜簋、几十斤新莽货布。党原秦汉古城遗址中,出土数量较多的秦代板瓦筒瓦残片和战国绳纹陶罐残片。

乌氏城出土的汉代瓦(现存平凉市博物馆)

沿途的古道路基中,多处发现秦汉唐宋元明清各时期的陶瓷片,说明这条道路就是秦时通往安定郡 (固原)的驰道,汉时的驿道,后来的官道,从秦汉唐宋至元明清一直沿用。泾州中路的萧关道因六盘山隔阻而北上固原与北大路合并,鸡头道也因六盘山隔阻而走华亭庄浪西进陇西的路。

巧合的是,古长安通往西域的南北两条大道都在泾州汇合,南干道沿泾川南原向西,北线沿北塬向西,皆因六盘山的阻隔而分道扬镳。金代,六盘道开始疏通,到张中彦彻底开通六盘道后,南北两条官道才在泾州合二为一。北路从西峰南下至长庆桥过蒲河,沿泾河川向西,至泾川城;南路从长武过窑店、高平、黄家铺,从太平关下坡至泾川,与长庆桥而来的北大路汇合,至回中山前。这两条路在泾州汇合以后,翻六盘山,过隆德、静宁、翻华家岭到定西、到兰州,使历史上存在2000多年的秦汉南北古官道泾川以西各段,从此不再辉煌。使天水巩昌段的驿站被撤销。北线宁县以西至固原兰州的路段也日渐萧条,都被六盘道所代替。明清时期,六盘道发挥了重要作用。左宗棠西征新疆,对六盘道作了大量的整修,并于大道两旁种植杨柳,所谓“新栽杨柳三千里,引得春风出玉关”。从此,长安到兰州、西域的大道,由南古道长安、礼泉、乾县、永寿、彬州、长武、泾州、平凉、六盘山、隆德、静宁、华家岭、定西、兰州等所代替。直到民国23年(1934)国民政府增修桥涵等建筑物后,汽车才正式通行,新路从罗汉洞下坡,太平关至安定驿的道路基本废弃。今日之西兰路,既312线,为后来欧亚大陆桥的格局奠定了基础。秦汉唐宋时期的安定泾州是丝绸之路上的咽喉要道,起着“外阻河朔,内当陇口,襟带秦凉,拥卫畿辅,关中安定,系于此也。”的作用,其历史地位十分重要,值得深入研究。

乌氏城出土的陶钫(现存平凉市博物馆)

相关新闻

精彩推荐

版权与免责声明

1、凡注有“网行风”或“HUGO”的稿件,均为泾川网行风版权稿件,转载请注明来源为“泾川网行风”。

2、凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

[

[

[

[