风清月朗 山水清凉—泾川王母宫石窟

一、走进石窟

泾川古称泾州,位于西安西北二百多公里的泾河岸边,而王母宫石窟位于泾川县城西回山脚下,又称大佛洞。因在王母宫山脚下,故名王母宫石窟。石窟所在地称为回山,传说中这里还是西王母的居所。

王母宫“大佛洞”开凿于北魏太和、景明年间,距今约有1400多年的历史,比南、北石窟寺早数十年,是陇东石窟寺群的开山之作,也是我国古“丝绸之路”上的名窟之一。此外,王母宫石窟从石窟设计到造像风格,与山西大同云冈石窟第 6 窟相近。举目而望,窟内中心柱西北角雕有的三层石塔下,白象驮塔尤为醒目,所以早年间也有学者将此窟称为“象洞”。

二、窟内全览

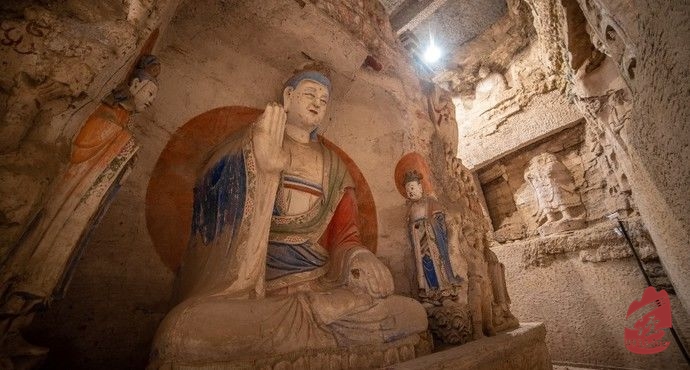

王母宫石窟仅存一窟,坐西面东,是平面方形中心塔柱式窟,内部高约11米。塔心柱四面及周边三面墙壁上雕刻两层造像,由于自然风化及后代重妆,造像多已斑驳。

以中心塔柱为轴,中心塔柱南面下层开一个圆拱形大龛,龛(kan)内雕释迦、多宝二佛并坐;龛外两侧浮雕龙首龛楣,下有力士承托;龛外上方西侧浮雕佛传故事诸商捧食,东侧亦应有浮雕佛传故事,但在洞窟改造时被封堵在墙内;其上龛楣间浮雕坐佛二排,两侧(即中心塔柱西南角、东南角)各雕一大象驮塔(其中东南角被封堵在墙内)。上层下方浮雕供养菩萨一排六身,中间有一坐佛;其上方开一周共八个圆拱形小龛,内雕一佛二菩萨;其上又雕有一排坐佛(已残毁)。

中心塔柱西面下层开一个圆拱形大龛,龛内雕一佛二菩萨(后代重妆);龛外两侧浮雕龙首龛楣,下有力士承托,力士外侧各有两身供养人或菩萨(北侧已残);龛外上方南侧浮雕婆罗门为释母占梦,北侧浮雕释迦与诸释种试斫多罗树;龛楣间浮雕坐佛二排,两侧(即中心塔柱西南角、西北角)亦为大象驮塔。上层与南面大体相同。

中心塔柱北面下层开一个圆拱形大龛,龛内雕一坐佛,西侧残存一胁侍菩萨;龛外两侧浮雕龙首龛楣,下有力士承托,西侧残存两身供养人;龛外上方西侧浮雕释迦与诸释种试象技;东侧与南面同;其上龛楣间浮雕坐佛二排,两侧(即中心塔柱西北角、东北角)各雕一大象驮塔(东北角被封堵在墙内)。上层与南面大体相同。

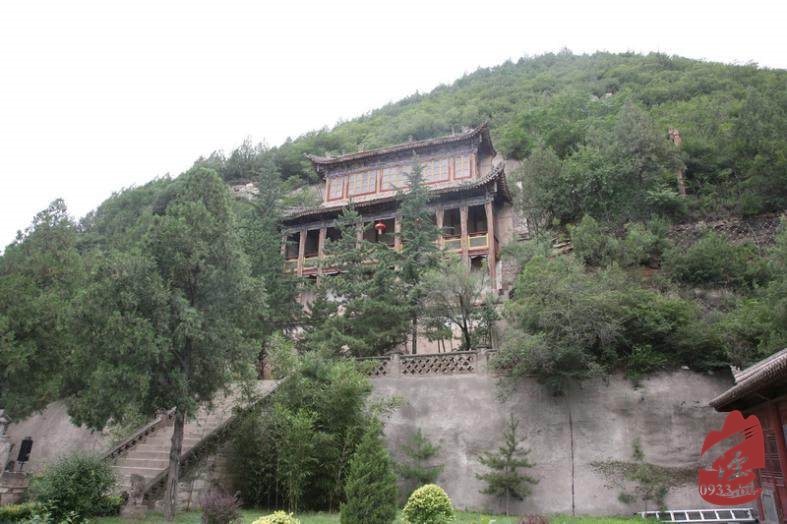

窟壁西、南、北三面造像有三层,计200余尊,主佛均为坐佛。上层为清时期改塑,均平列开一排小龛,内雕坐佛。中层为宋元时重塑,平列开三个大龛,龛内雕坐佛像,两侧各一身胁侍菩萨;龛柱为四个大面和四个小面的八角形柱体,大面分为五格,每格内雕一坐佛、二坐佛或动物,小面雕忍冬卷草纹,圆形柱础;龛楣雕有飞天。下层风化严重,仅存北魏时石雕残迹,塔柱四面开龛,为浮雕佛传故事、白象载三级佛塔等,共有造像1万余尊。全部造像形态生动,刀法朴实流畅,可见唐、宋、清修补痕迹。窟外现有清末依山建造的三层凌云飞阁,古朴典雅。

三、人文价值及研究意义

王母宫石窟的最早记载为北宋赵明诚《金石录》“后魏化政寺石窟铭”题跋,证明王母宫石窟为北魏泾州刺史抱嶷开凿的“化政寺石窟”。作为百里石窟长廊上的名窟,王母宫石窟还藏有碑碣众多,最精美的有三块:北魏南石窟寺之碑、宋陶谷重修回山王母宫颂碑、元镇海寺忽必烈圣旨之碑。

现今,王母宫石窟窟顶已残毁,但窟内存放的北魏、西魏、北周、隋、唐时期的石雕像,造像生动、严谨、栩栩如生,不仅充分显示出古代人民精湛的艺术创造才能,具有极高艺术价值和历史价值,同时作为较为珍贵的佛教文化遗存,王母宫石窟对于研究佛教艺术的发展同样具有重要意义。

相关新闻

精彩推荐

版权与免责声明

1、凡注有“网行风”或“HUGO”的稿件,均为泾川网行风版权稿件,转载请注明来源为“泾川网行风”。

2、凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

[

[

[

[