楔在回中道上的回中宫

位于泾川县的回中山

“回中”与“关中”“新秦中”一样,最早是一个地名概念。古来的地名,多有来历,比如关中指的是由函谷关、武关、大散关、萧关四个关,从东南西北拱卫的一大片区域。新秦中指黄河以南的宁夏、内蒙古一带的河套地区。依次类推,“回中”从字面意思来看,应该与象形字“回”字有关联。我一直认为,西陇山,北长城,东子午岭,南渭河,大概是“回”字外边的那个方框,中间的“口”,极有可能是先秦时期的那座神秘建筑——回中宫。其实,历史上的“回中”对应到地理上,其所含的区域,应该就是指陇山以东、渭河以北、秦长城以南、子午岭以西整个的泾河流域。

一个回中,一座回中宫,还有一条回中道,“回中”因而成为一个在历史上曾产生深刻影响的热词。翻阅史籍,我们发现,回中最早出现在先秦时,随后有回中宫,汉代才有回中道,而且回中宫至少应该在回中道上。

每次凝望地图上苍茫的回中大地,我一直都在问自己:回中宫在哪里?回中道又走到过哪里?

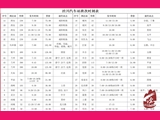

比我更性急的是一大批地方历史文化学者,从20世纪八九十年代开始,他们就已经出发,按图索骥,在泾河流过的广袤大地上寻找可能的蛛丝马迹。目前已经形成的观点,关于回中道,有陇县——泾源说、陇县——华亭说、灵台——泾川说三种;关于回中宫,也有陇县说、华亭说、泾川说三种。

这个题目的前提条件是清晰的:回中道的起点是雍城——陕西宝鸡市的凤翔,终点是萧关——宁夏固原市泾源县境的瓦亭关。凤翔在渭水之滨,萧关在颉河之源,从凤翔到萧关,方向由南而北,加上所有的选项,这条古道要依次经过汧河、达溪河、黑河、汭河、泾河和颉河。平凉历史文化学者茹坚在研究丝绸之路时,不止一次地强调过一个观点,所有的古道都不会只是一条单一的线路,而应该是由无数条大大小小的道路组成的路线网。

这个观点无疑是对的。

在史料的海洋里打捞,在现实的山川里探寻,以我的理解,回中道大概有东线西线之分。东线又分为两条,最直接最便捷的一条是麻夫道,出凤翔县城,直接向北翻越陕甘两省的界山老爷岭,由麻夫川端直向北,到达灵台县的百里镇,涉水过达溪河,向北到达什字原;另一条是出凤翔县城向东北行走,经糜秆桥,翻越老爷岭东段的羊尾关,由两亭、天堂沿达溪河的支流蒲河河谷一路向北,经灵台县城,到达什字塬。两条支线汇合于什字塬,继续向北过黑河,上太平塬,穿越古道凤口疙瘩关,再直达泾州。然后,溯泾水而上,过四十里铺、古泾阳,入三关口,穿过颉河大峡谷,到达萧关。东线必须经过泾川,故为“泾州回中道”。两条支线之中,麻夫古道最便捷,因为从凤翔到百里,不多不少正好有100里之遥,这也许是百里这个地名之所由来;稍东的一条经羊尾关、老爷岭、蒲河及灵台县城,相对平缓,却比麻夫古道多出40公里。此道人口稠密,商贸繁荣,1976年10月25日在灵台县城南蒲河川康家沟枣树台山坡出土的274枚刻着外文的铅饼,专家认定其使用年代是距今约1900年前的西汉,说明这条古道其时就已经是一条繁华的商道,回中道选择这条线路有一定的道理。

西线出凤翔后沿汧河河谷向西北,经汧阳到达陇山东麓的陇县。由陇县向北,也有两条线路,东线由火烧寨向北入华亭神峪河,过安口镇,向北过大寨塬,出马峪口到达泾河川,西行溯泾河而上,经三关口,到达萧关;西线即为谭其骧等史学家们所称的“关陇北支道”,出陇县县城,西北30里至固关镇,傍陇山而北行,沿汧河支流麻庵河谷逆流而上,穿华亭县与陇县交界处的窄石峡,经华亭县上关到华亭县城,继续向北取道山寨到泾源,再北行经和尚铺到达萧关。两条线路之中,取道火石寨、安口的古道略为平缓,行走相对容易;关陇北支道因为线路紧贴陇山,林深树密,枝蔓交柯,沟壑纵横,河网密集,道路崎岖,极难行走。

由凤翔而萧关的回中道,神秘幽远,古道稠密。2000多年前的人们,或行旅,或商贸,或军事,或探险,大抵都离不开这些神秘的路网。凝视当年古人用双脚探出来的那条条古道,取舍定夺,因人而异。论经商,凤翔—灵台—泾川道最合宜,靠近关中,路途安全,沿途多村庄,人口稠密,宜于买卖;论送信传递消息,凤翔—麻夫川—百里—泾川道最适合,距离最短,最节省时间,一人一骑纵马扬鞭,传递信息最为直接,从秦汉到元明一直是经典的驿路;论行军打仗,巡视检阅,大规模的仪仗队通行,陇县—火烧寨—神峪—安口—马峪口的古道是首选,这一路没有高山大河的阻隔,路径相对平坦,可通车马可载辎重,适合大部队运动,当年秦始皇汉武帝的西巡极有可能走的就是此道。甚至直到今天,省道212、203和宝平高速公路的通行线路,都与这条古道的走向基本一致,部分路段甚至完全重合,这肯定不是一种巧合;若论探险朝圣,最佳路线当然非关陇北支道莫属,沿途幽深的峡谷,茂密的原始森林,处处精彩。盘桓于悬崖上的古栈道,开凿于崖壁上的佛教石窟,适合安放需要慰藉的灵魂。通向静谧梵界的神秘途径,却未必是世俗人等的最佳选择。

条条道路通回中,知道了回中道,回中宫该在哪一条古道上呢?其实,这个问题古人们也一直在探究,历史上关于回中宫的具体位置,到东汉时就已经是一本糊涂账,安定(泾川)说、汧县(陇县)说、汧阳(千阳县)说都有。近年来,学界各路学者一直都在跟进研究,但由于各种原因,距离正确答案却越来越远。

也难怪,早在公元前166年,匈奴入侵安定,那座大名鼎鼎的回中宫,就被一把火烧了个精光。现在,要找到2200前的一座古建筑,草蛇灰线,似有迹又无痕,实在也是为难人的一件事。

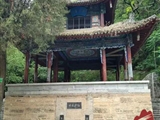

关于回中宫,史籍中最早的记录出自《史记.秦始皇本纪》:“二十七年(前220),始皇巡陇西、北地,出鸡头山,过回中。”同样的记载出现在《史记.匈奴列传》中:“汉孝文皇帝十四年(前166),匈奴单于十四万入朝那萧关,杀北地都尉卬,虏人民畜产甚多,遂至彭阳,使奇兵入烧回中宫,侯骑至雍、甘泉。”汉武帝在位期间,至少4次西巡“幸回中”。这个“回中”只是一个“点”,而不是一个区域,这个点其实就是“回中宫”。从时间上看,至少在秦代,回中宫就已经存在。秦始皇西巡从陇西到北地,路线是先“出鸡头山”,再“过回中”,至北地郡,必须经过泾川,据此就有了回中宫“泾川说”。事实上泾川确实有个回中山,就是民间传说中西王母幽会周穆王的王母宫山。

回中宫“华亭说”则从古籍中“祠五畤”的地点中找到证据。“畤”是古代帝王专门用来祭祀天神上帝的地方,指神祇到此的意思。以前通行的说法中,皆以五畤在今凤翔县南,是秦汉时祭祀天帝的处所。《史记·孝武本纪》中记载“上初至雍,郊见五畤。”张守节《史记.正义》中解释:“先是文公作鄜畤,祭白帝;秦宣公作密畤,祭青帝;秦灵公作吴阳上畤、下畤,祭赤帝、黄帝;汉高祖作北畤,祭黑帝。是五畤也。”北魏郦道元《水经注·渭水》中也记载:“通成帝建始二年(31),罢雍五畤,始祀皇天上帝于长安南郊。”可见五畤并非一人一时建成,而是先秦诸公建成4畤,汉高祖又建1畤,终成5畤,分别祭祀五帝。直到公元31年,才“罢雍五畤”,挪至“长安南郊”,可见五畤当时在凤翔。但近年来,以华亭本土学者王学礼为代表的甘、陕两省的部分学者,致力于陇山历史文化的发掘研究,结合大量实地考察,得出五畤在华亭县境莲花台的结论。他们认为汧水和汭水源头的五台山即文献中的吴山,轩辕曾建武畤于吴阳,吴阳即吴山之阳。吴山南麓莲花台的上畤、下畤,即为秦灵公所建的上畤、下畤,上畤祭祀黄帝,下畤祭祀炎帝,从此吴山成了秦汉时举足轻重的祭祀场所。为了方便祭祀,还在这里专门扩修了用于祭祀的御道,以及方便祭祀的回中道和回中宫。东汉以后,由于战争频仍,皇家的祭祀中心东移,吴山的上畤、下畤渐渐荒废,后随五畤东移于长安南郊。王学礼在吴山上发现了一块唐碑,载有公元817年唐宪宗李纯将吴山这个古代帝王专事祭祀的神坛敕封为青龙山,交由平民百姓供奉香火一事。王学礼的研究将秦汉时期一些非常重要的地理坐标进行了北移,对许多历史谜题进行了重新定义,回中道“华亭说”由此产生。

历史本身就是一座迷宫,谁走进去都有可能迷失方向。关于回中宫,直到今天大家还一直争论不休,所谓的“泾川说”“汧县(陇县)说”和“华亭说”其实都面临一个重大的难题,那就是迄今为止,谁都没有发现回中宫的遗址!

大概在10年前,一条惊人的消息在考古界流传开来:泾源县发现了秦代的回中宫遗址!实际上更早的发现始于1989年。在泾源县城以北1里的香水镇果家山,有一座被当地人称之为瓦渣子的小山包,文物考古学家在这里发现了大量秦汉时期的砖瓦、瓦当等建筑材料,其中最引人关注的是夔凤纹大瓦当,最大的一个直径为34×44.5cm,其规制远远大于同一时期的其他建筑用瓦,仅次于秦始皇陵发现的秦代瓦当中直径61cm的“巨无霸”。面对如此大的瓦当构件,人们都在猜测:是什么样的建筑,才配得上用这么大的瓦当?所以王治平、钟侃等专家学者认为,这里就是秦汉时期的回中宫!

让我们充分展开自己想象,2200多年前,秦始皇由陇西郡西巡归来,经安化峡(凉殿峡)向东越陇山入泾源县境,在此小憩,然后沿崆峒山后峡的鸡头道东行,出鸡头山,至北地郡。其时,秦始皇一行长途跋涉,翻越陇山,鞍马劳顿,到达陇山东麓的泾水源头,这里山清水秀,气候清凉宜人,始皇帝龙心大悦,下令在这里赏景歇脚。而为了休整,就在这里修建一座气势恢宏的行宫——回中宫,这是极有可能的,也是情通理顺的。

2018年盛夏时节,我和刘玉林馆长慕名前往泾源县果家山遗址,这是位于陇山东麓的一处平缓台地。刘馆长是第二次来,我是第一次到,眼前的景象让我们大感意外:一条南北走向的高速公路从台地的正中间直穿而过,遗址被硬生生地切分开来!刘馆长连呼:荒唐!荒唐!一行人惋惜之余,最后只剩下无语。刘馆长几年前和陇东学院的一位教授来时,这里正在开挖,随处可见残砖断瓦,他们还捡到几块汉代瓦当。这一次,在铁丝网围着的高速公路的西侧坡地上,我竟然意外地发现了一片薄薄的不规则的砖脊残片,一寸宽,三四寸长,上面有阳文的篆字。刘馆长说,这是典型的西汉砖,砖脊上的篆字就是证明!

那座令人魂牵梦绕的回中宫,那座刚露出冰山一角的回中宫呵,在阴差阳错中,再一次消失在无尽的历史长河中,也许这一次它真的要陷入尘烟,无所追寻!眼前的高速公路上,来来往往的车辆呼啸着一驶而过。远处,西边天际的陇山无言地耸立着,苍茫又寂静。

相关新闻

精彩推荐

版权与免责声明

1、凡注有“网行风”或“HUGO”的稿件,均为泾川网行风版权稿件,转载请注明来源为“泾川网行风”。

2、凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

[

[

[

[