泾川瑶池夜月亭:一池清水,千年月光

回山静谧,瑶池清浅。每当皓月临空,一座古亭便悄然映照水中,仿佛仍在守候周穆王与西王母那个千年未尽的约定。这里不仅是“泾州八景”中最富传奇色彩的“瑶池夜月”,更是一处融合神话、建筑与民俗的文化圣地。

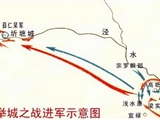

【神话溯源:从昆仑神女到人间瑶池】瑶池,亦称瑶池泉,坐落于王母宫山南麓的幽静沟谷。山岩中涌出的泉水如凝琼浆,清澈见底,入口香甜,纯净无染,且冬夏恒温,更添神秘色彩。《穆天子传》记载了周穆王西巡至此,与西王母瑶池相会的佳话:“天子觞西王母于瑶池之上”。二人畅饮对歌,离别时西王母吟唱《白云谣》,穆王则以《黄竹歌》回应,许下“比及三年,将复而野”的诺言。晚唐诗人李商隐在此地成家,畅游瑶池,遥想当年盛景,提笔写下:“瑶池阿母绮窗开,黄竹歌声动地哀。八骏日行三万里,穆王何事不重来。”诗句凄美,道尽仙凡相隔的永恒怅惘。西王母不仅是神话人物,更与陇东古戎族渊源深厚。史学家吴晗认为,西王母可能是古代西戎部族首领的神化形象。1999年,海内外学术研讨会确认泾川为西王母文化发祥地,使神话落地有了历史回响。

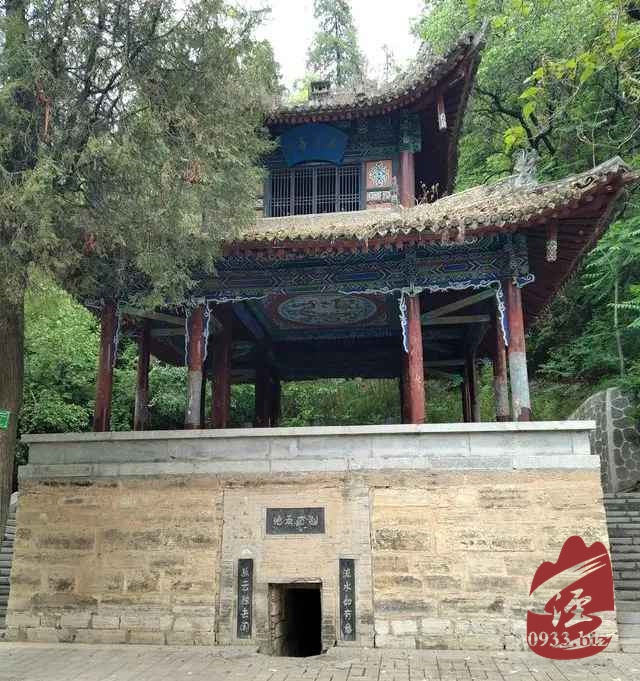

【建筑流转:从唐坊清亭到民国胜景】瑶池畔的建筑史,是一部屡毁屡建的信仰传承史。西汉元封元年(前110年),回山王母宫始建,历代延续祭祀。据《泾州志》载,瑶池“环池皆山泉,自石洞中出,喷激湍漩、缥碧涵青”,素为文人墨客倾心之地。民间文艺家宋钟鹏先生编著的《西王母文化选编》中的泾川文史资料《回中山与瑶池》一文中记述:瑶池有王母大殿五楹,座北向南,王母座像高丈许、带冲天冠、黄袍朱履,两眼平视、微带笑容,颇有女仙女王姿态。殿中央建方池,池内清溪长流。 周围树以栏栅,游人倚栏观赏,天花板上彩绘雄雌金龙两条,反射池中,水面生波,游龙翻腾。若到夜间浩月映池,尤为奇观。此乃“瑶池夜月”之胜景也。民国十七年(1928),县长张振江集资改建,将王母大殿移建山腰(后毁),池上建八角大亭,亭前修三间悬楼。七年后(1935)三月庙会后,会首景登霄募捐重修,池上加龙头吐水,建四方两层亭台、招待室、茶房各三间,并在南侧的小溪上增建虹桥、拱斗式牌坊,县长王任民题写“瑶池胜境”。同期木铁工于西山桃林共建老君鲁班殿(今已毁)。如今亭额“夜月亭”三字为明末书家王铎墨宝,两侧楹联“山外仍来青鸟使,池中如见白莲花”则由民国刘世安题写,默默述说着岁月沧桑。

【夜月奇观:明月沉璧,圣水长流】“瑶池夜月”之妙,在于自然与人文的完美交融。亭建明代,因月出中天时可直映水心而得名。每至中秋,皓月沉璧,山间池畔黛柳成荫,岚光水波,别有洞天,晶明如镜,恍若仙境。清人何汝仁诗云:“皓月盈盈射锦塘,九天蟾兔饮琼浆。兰波荡漾濯水魄,玉镜森沈摇碧沧”,正是此景写照。亭下泉水自石龙口汩汩而出,清冽甘醇,被誉为“瑶池圣水”,相传饮之可祛病延年。当代曾化验,为优质矿泉水,至今仍有无数朝圣者至此取水,寄寓一份淳朴的信仰。1946年,游士郭去呐临景赋诗:“戛珠滴玉一鑑开,更于池上起楼台。琼浆一觞情似醴,阿母何时不重来。”更添人文意趣。

【民俗传承:蟠桃盛会与金母圣诞】泾川王母宫被尊为“天下王母第一宫”,西王母庙会更是全国最早、规模最盛的民俗盛会之一。每年农历三月二十庙会、七月十八王母圣诞,信众云集,香火不绝,延续着千年不绝的民间信仰。“瑶池夜月”不仅是风景,更是活的民俗载体,承载着人们对健康、团圆与美好生活的向往。

【古今变迁:劫波渡尽,月照重生】瑶池夜月亭历经沧桑,清同治年间周边建筑多毁于兵火,唯夜月亭幸存;文革期间再遭破坏,金母殿、知客亭等古迹湮灭。上世纪九十年代,依靠民众与台胞捐资,王母大殿、金母殿等得以重建,瑶池牌坊重立,并新增日月池、九重天等景观,使古迹焕发新生。如今,瑶池境内保留明夜月亭、子孙宫、洗眼泉等十余处景观。站在亭前,但见龙口清泉依旧,中秋月影仍圆。它不再只是一座亭、一池水,而是连天接人、融古贯今的文化之桥,静静映照着千年月光。

相关新闻

精彩推荐

版权与免责声明

1、凡注有“网行风”或“HUGO”的稿件,均为泾川网行风版权稿件,转载请注明来源为“泾川网行风”。

2、凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

[

[

[

[