泾川县商周诸侯阮国文化暨灵台县白草坡M2墓墓主阮伯身份初探

《通志·氏族略》:“阮氏,商之诸族,国在岐、渭之间,周文王侵阮徂共,见于《诗》。子孙以国为氏,后汉有巴吾令阮敦。阮氏惟盛于晋、宋。”又云:“共氏,亦作恭,商末侯国。文王侵阮徂共。其子孙以国为氏……” 说阮在“岐、渭之间”。“岐、渭之间”和当前的文化遗存对应起来,就是岐山、渭河流域,即今甘肃省平凉市泾川县。

商朝(约公元前1675 年-前1029 年)前后相传17世31王,延续640余年。商朝国都频繁迁移,至其后裔盘庚迁殷(今河南省安阳市)后,国都才稳定下来,在殷建都达273年,史称为“殷”或“殷商”。在商周时代,最容易留下文字记录的是战争。从史料记载的四场战争,我们大致可以推断出阮国、共国存在的时间段。

史料记载的第一场战争,阮国、共国建立。

《史记·殷本纪》称:“修政行德,天下咸驩,殷道复兴”商王朝的第22代国君武丁时期,即约前1250年至前1192年,任用刑徒出身的傅说担任宰相,商王朝达到了最兴盛的时期。武丁对周边方国、部族发动战争,拓展了商朝版图和势力范围,使商朝成为西起甘、陕,东至海滨,北及大漠,南逾江、汉流域,包含众多部族的泱泱大国,史称“武丁中兴”。约公元前1200年前后,密须氏、虢、虞、芮、卢、共(泾川县西北)、阮(泾川县东南)等被赐封为诸侯方国。

史料记载的第二场战争,商朝的阮国、共国灭亡。

《尚书大传》载:“文王三年伐密须。(约公元前1062年)”《诗经·大雅·皇矣》载:“密人不恭,敢拒大邦。侵阮徂共,王赫斯怒。爰整其旅,以遏徂旅。”即密须人不顺从周国,态度狂傲,曾侵略阮国,攻伐共国,气焰嚣张,周文王勃然大怒,整装周军,剿灭了猖獗的密须国。周文王为了伐商,剪除自己的敌对势力,以吊民伐罪为由,整军誓师出征,一举攻灭密须国,同时灭掉阮国、共国。由此,泾川县境内的阮国、共国在商朝时期存在了约140年。因为这场战争,阮国、共国的子民均以国为氏,诞生了阮姓、共姓。

史料记载的第三场战争,西周的阮国被赐封。

西周利簋的铭文记载,“武王征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商。”约公元前1046年,武王克商后,封同姓诸侯,建立周朝的诸侯方国密国、阮国、共国。阮国归周后,被封在甘肃省泾川县;共国归周后,被封在今河南省辉县市。

史料记载的第四场战争,西周的阮国灭亡,阮人东迁。

据《史记·周本纪》记载:“褒姒不好笑,幽王欲其笑万方,故不笑。幽王为烽燧大鼓,有寇至则举烽火。诸侯悉至,至而无寇,褒姒乃大笑。幽王说之,为数举烽火。其后不信,诸侯益亦不至。”公元前771年,西周东迁。由于西周东迁之后,陇东为戎狄占领,阮人东迁。

由此,阮国在商朝存在了约140年,治地在泾川县东南,具体位置不详;在西周存在了约275年,治地在泾川县城关镇水泉寺村共池,并留下了阮陵、共池以及大量的商周文物等文化遗产。

言泾川的阮、共古国历史,必然要和泾川南侧的灵台县古密须国一并讨论,因为《诗经》的“侵阮徂共”,就是说灵台县的密须国和泾川县的阮国、共国。

1967年9月,灵台县西屯公社白草坡大队,有两个放羊的社员,他们在白草坡放牧避雨的时候,发现了一处山洞,他们用镰刀在山洞中,挖到了不少锈迹斑斑的青铜箭头,还有几个青铜兵器的残片。文物考古工作者先后从这里发掘出了9座西周墓,1座车马坑,共出土各种青铜器300多件,涵盖了当时人们生活的诸多方面,堪称“青铜王国”。

出土的9座墓中有7座已经被盗或被毁,出土遗物很少,只有M2和M9两座墓葬保存完好,出土遗物非常丰富。 依据出土青铜器的铭文,其中最重要的是1号墓和2号墓,其中2号墓和车马坑相距很近,自成一墓区。根据随葬青铜礼器的铭文,可以确定1号墓墓主是潶伯,2号墓墓主是(阝爰)伯。

潶伯、(阝爰)伯的两座墓虽然形制属于中型墓葬,但随葬品却是很多,年代约在康王和昭王时期。其中最珍贵的青铜兵器是人头銎勾戟,它长250mm,宽230mm,最让人不能理解的是,这件兵器的刺锋呈人头形,而且这个人头的形象,并非是汉人的模样,它高鼻深目,长发卷须,脸上还有W形状的刺青。文物工作者在2号墓中的其他类的文物上,找到了不少的铭文,根据铭文显示,这件诡异的兵器,应该是属于周康王时代,一位名叫(阝爰)伯的将军,这位将军曾经参与了征讨鬼方的战争。

据毛天哲考证,岐山县京当乡礼村出土的小盂鼎(今不存,拓片存) 铭文,详细记载了康王时期盂受命征伐鬼方的情况,这是青铜器铭文中所见战争规模最大的一次战役。 铭文所述乃是盂伐鬼方获胜归来告庙(王)的献俘礼,盂征伐的对象是鬼方无疑。此场伐鬼方的战争规模是很大的,俘得鬼方族首领四人,斩杀敌馘五千余,俘人众二万三千人以上,马四千匹以上,尽掳其车辆、牛羊马等,可以说是直接攻灭了一个方国。小盂鼎铭文历日是在公元前984年7月13日,是为周康王廿四年。

景颢《白草坡:穿越时空幽光的青铜王国》一文指出:“按周制分析,伯作为一邦之长,随分封而调动,他们有可能是作战将领,受周王朝或高一级诸侯节制,镇守一方。也许,潶伯是长期驻守在潶地的主官,因为一次大规模征战的需要,(阝爰)伯从外地被征调而来,协同潶伯驻防,与北方的入侵者作战。后因战事激烈,二人都以身殉职,最后周王室为了表彰他们的战功,以隆重的礼仪将他们一起厚葬在了这块亘古的黄土塬边。当然,这只是我的猜测,时间实在太过久远,真相已无从知晓。”

鬼方是曾经居住于商周北方的部落民族,该民族生性好战,嗜杀成性,曾经对周王朝发起过侵略性的战争,可最后的结果是,鬼方被周朝派出的军队打败了,最后逃亡到了南西伯利亚一带。

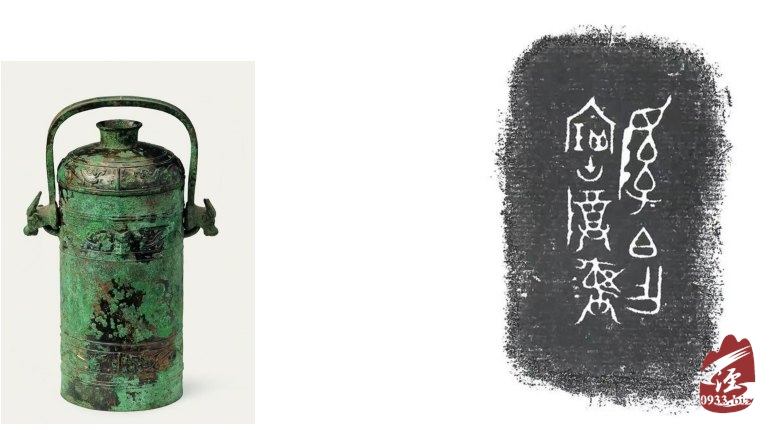

(阝爰)伯是谁?北京大学李零教授发表在《中国国家博物馆馆刊》2024年第2期的《豳地考——从地理文献和铭刻资料再思考》一文给出答案:“阝爰”,其声旁与奚字无关,乃亂字所从的左旁(亂的本字),像双手理丝,应读阮。阮是疑母元部字,亂是来母元部字,属于通假字。此阮应即《大雅·皇矣》“侵阮徂共”“侵自阮疆”的“阮”。由此,(阝爰)伯就是甘肃省泾川县商周阮国的诸侯王阮伯。之前人们都认为“阮”是一个从秦朝开始改良的字,但是对其先秦时代的甲骨文写法,从未找到答案(图1、图2),李零教授的研究结果,证实“(阝爰)”字就是“阮”的甲骨文写法。

灵台出土的(阝爱)伯提梁百与(阝爱)

伯提梁卣铭文

西周(阝爰)伯铜提梁卤是西周时期文物,于灵台县白草坡出土,现收藏于甘肃省博物馆。高32厘米,口径13厘米。卣为提梁筒形,带盖,提梁两头饰牛首,盖表饰凤纹一周,腹部饰凤纹二周。底与盖内均有“(阝爰)伯作宝阝尊彝“铭文。

在泾川县,已出土数量众多的商周时代文物,其中,1972年在泾川县泾明乡蒜李大队庄底村发现一处古墓,经文物工作者清理发掘,出土了一只铜鬲,侈口,直耳,三袋足,颈饰饕餮纹,腹内有铭文(族徽),高375mm、口径312.5mm,当时的出土“简报”定其时代为“早周”,该铜鬲现存平凉市博物馆。从当时清理发掘时的墓圹结构、有腰坑、殉狗,出土有贝币来看,均具殷商特点。在2013年8月25日于泾川县举办的“泾河流域古国古文化学术研讨会”上,专家一致认为,铭文当为阮姓最古老的族徽,同明代阮氏族谱上“阮”族徽的结构及组成元素高度吻合,系“阮”字早期的象形文字。

据刘玉林《商周时期“阮”“共”关系及阮国疆域探索》一文,阮国的疆域应东到蒲河、南到黑河、西到党原、北至红河一带,基本上包括了今泾川全境。

白草坡M2遗址出土复原场景

白草坡西周墓位于灵台县西屯镇白草坡村南两道沟壑之间的梯田中,20世纪60-70年代先后发掘墓葬9座、车马坑1座。

其中M2(二号墓)保存完好,墓室长3.35m、宽2.0m、距地表6.5m,分4层随葬鼎、顱、簋、秀、自、尊、戈、戟、镞、铃等各式青铜器。墓葬形制规格、葬风葬俗、器物风格和组合关公众号·大河三千里系等,均与周代礼制相对应。

阮伯墓出土的文物现存于甘肃省博物馆、灵台县博物馆。平凉市博物馆有复制的商周墓葬及文物出土场景,恰好是2号阮伯墓(图3)。

那么这位阮伯是商周诸侯阮国的哪一代诸侯王呢?根据出土文物,已经断代为“年代约在康王和昭王时期”,且征讨鬼方的胜利献俘日是周康王时期,公元前984年7月13日,那么这位阮国诸侯王的身份逐步清晰。

福建省永定县情网《永定姓氏》族谱:阮姓,系自偃姓,始祖出自上古时期的伏羲少子,名夫,号瑜伯,黄帝赐其阮姓。至商代阮髡,有功于商,受封诸侯国,因不忘世袭阮姓,在泾渭建立阮国。商末,周武王伐商,阮僖上书谏,武王不听,遂弃国而居。西周时期,商朝的阮国被周吞并后,阮僖之子阮訚被武王禄为大夫。仍封邑于阮国,子孙以国为姓。

周朝的皇帝依次为,周武王姬发(约在位4年)、周成王姬诵(约在位22年)、周康王姬钊(约在位25年)。由此,这位甘肃省灵台县白草坡2号墓主人、周朝将军、阮国诸侯王可能是阮訚或者其子。

相关新闻

精彩推荐

版权与免责声明

1、凡注有“网行风”或“HUGO”的稿件,均为泾川网行风版权稿件,转载请注明来源为“泾川网行风”。

2、凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

[

[

[

[