郑海龙:融合升华--甘肃泾川王母宫石窟设计思考

摘要:王母宫石窟以云网第6窟为原型而重新设计,以中心柱为礼拜中心。中心柱上层八面体结构,并不是简单地照搬北凉石塔八面体塔基外形特征,而是覆钵形塔肩由圆到方的转化结果。窟内三壁布局和造像组合方面,依据云网第6窟以及云冈二期洞店的组织秩序和原则重新设计。洞窟重新聚焦中心柱,将主龛像设罪在中心柱下层。佛衣方面首次将上衣搭肿式佛衣引入陇东,但中心柱主龛并没有采用云冈第6店的新样式上衣搭肘式,而是采用陇东地区当时流行的覆肩袒右式。总之,王母宫石窟布局规整、讲究对称,为统一设计、一次完工,石窟在设计中融合了云冈第6窟、云冈二期洞窟以及北凉石塔的诸多特点,同时参考了陇东地区的流行元素,创造出独一无二的大型中心柱洞窟

关键词:王母宫石窟、北凉石塔、云冈第6座、中心柱、坐佛、佛衣

王母宫石窟位于泾川县城西边的回中山下,此山又称回山、王母宫山、宫山。现在称“王母宫石窟与山上道教建筑王母宫以及西王母民俗信仰有关石窟坐西朝东,泾河和纳河在前交汇,西北向隔泾河与泾州故城相望。石窟为中心柱窟,前壁坍塌,清代修建三层阁楼式传统建筑作为前壁,可以登临。王母宫石窟还保存有单体佛教石刻造像和历朝碑刻。窟内北壁摆放有8件石刻造像残件,这些造像不属于原石窟,由其他地方移人石窟。石窟前院内的碑墙和三碑室保存有北魏以来的历代碑刻,著名的《南石窟寺碑》就在这里。

一、学术史回顾

(一)石窟调查与保护

1.调查回顾

清代以来,考察石窟较早的有叶昌炽,分别在清光绪二十八年(1902年)四月、光绪三十年(1904年)五月、光绪三十一年(1905年)3次途经泾川,到访过王母宫石窟,"但他是为了收集金石碑刻拓片。美国华尔纳考察队曾于1923年9月和1925年3月两次调查石窟,调查成果陆续发表。1925年,华尔纳(Langdon Warncr)在《福格艺术博物馆》(Fogg Art Mu.scu)首次向外界介绍了王母宫石窟的基本情况。P1925年10月,跟随华尔纳第二次考察的陈万里所拍摄的泾州石窟照片在北京展览,1926年记录石窟考察经过的著作《西行日记》出版。B“同年,华尔纳撰写的考察成果《在中国漫长的古道上》(The Long Old Road in China)发表。m1929年,考察队成员勒斯·H·F杰恩(HoraceH.F.Jayne)发表了《泾河流域的佛教石窟》(The Buddhist Caves ofthe Ching Ho Valley)。·两次调查活动绘制了石窟平面图,拍摄了照片,对石窟做了初步分析,并指出部分特征与云冈石窟第6窟相似。

华尔纳考察队的调查活动开启了近代对于王母宫石窟的调查和研究,但考察队在第一次调查时掠夺走了多件存放在石窟的单体石刻造像(不属于原石窟雕刻),具体数最有待进一步确认,国内学者已经注意到这批文物。王英青首次向国内读者介绍了哈佛艺术博物馆所藏的7件造像。"丁得天根据霍勒斯H·F杰碼恩发表的《泾河流域的佛教石窟》图版认为有10件磧抹造像,…但英文原文中并未具体交代馆藏情况目前至少有8件造像有据可查,其中哈佛艺术博物馆(Harvard Art Muscums)藏有7件,费城艺术博物馆(Philadclphia Museum ofArt)藏1件。另外,哈佛大学(Harvard University)还藏有华尔纳搜集的多张王母宫石窟的金石碑刻拓片。华尔纳的调查活动是为了向美国博物馆搜集藏品,本身带有侵略性和破坏性,致使文物流失美国。

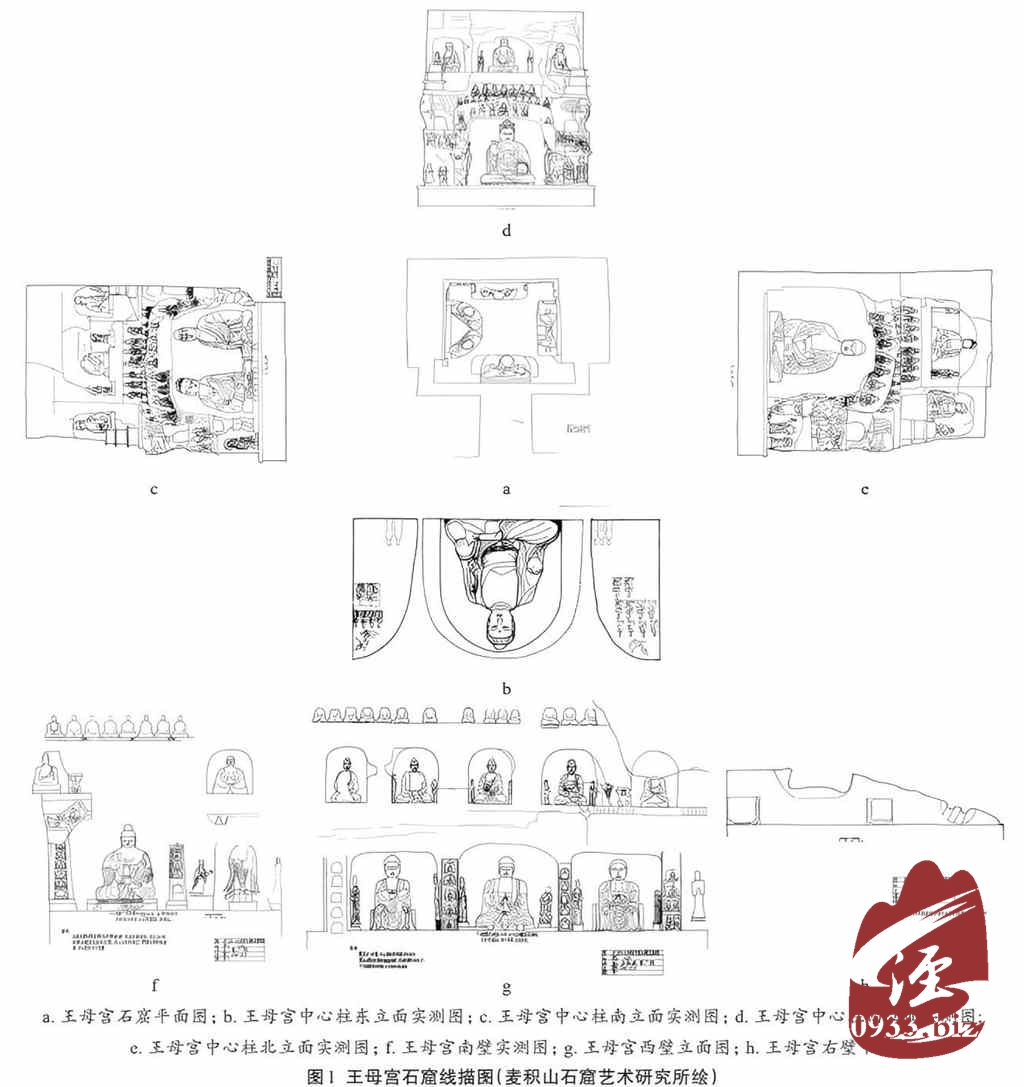

新中国成立以来,石窟调查活动步人正轨。1982年平凉地区博物馆组织专业人员调查了石窟。"1987年,甘肃省文物工作队调查了石窟,发表了《甘肃泾川王母宫石窟调查报告》四后被收录在《陇东石窟》这是真正意义上的考古学调查,也是目前学界研究王母宫石窟的基础。2006年,麦积山石窟艺术研究所承担的甘肃省文物局全省中小石窟调查为王母宫石窟绘制了更为详细的考古线图(图1)。2008年:第三次全国文物普查不可移动文物时期,泾川县博物馆对石窟的保存现状和基本情况建立了调查档案。2021年1月,在全国石寺专项调查过程中,泾川县文物管理所负责对石窟及保存的单体文物做了信息登记和资料整理,编写了石窟专项调查报告。

2.维修保护

石窟保护工作主要是对危岩体及楼阁建筑的加固和维修,目前尚未对石窟本体进行数字化信息采集。2004年至2005年,由煌研究院对王母宫石进行了危岩体加固和石窟造像、壁画抢救性修复2016年10月,针对石窟建筑修缮工程,甘肃省文物保护维修所对石窟楼阁进行了全方位的测绘2018年实施了王母宫石窟窟修缮工程,通过揭挑屋面,修补梁架,对斗拱、柱体、地面进行了修缮,重新设计了排水通道,窟檐安全性能得到提升。

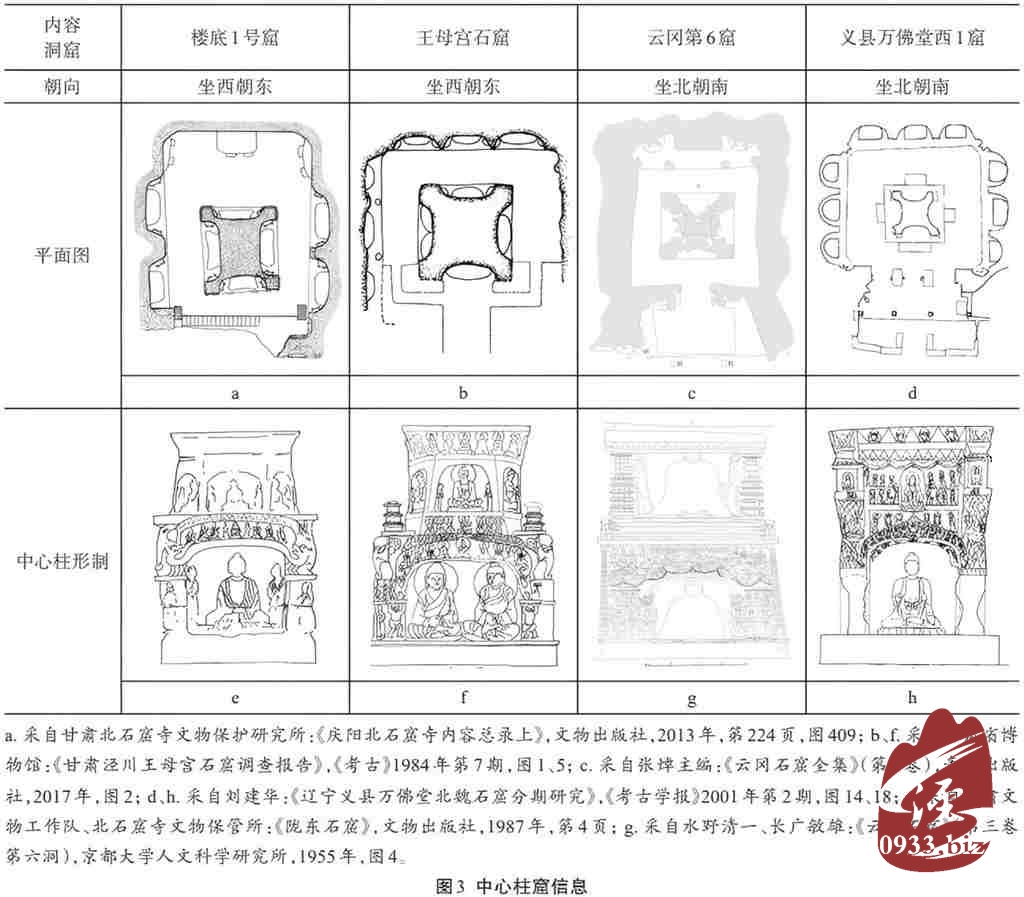

(二)石窟研究

王母宫石窟规模宏大、结构特殊、材丰畜,颇受学界重视,已有研究成果从洞窟特征来源、主与寺名、造像思想等方面进行了讨论。华尔纳考察队首先注意到中心柱四角白象驮塔源自云冈石窟6窟之后,张宝玺、暨远志、李静杰等人从洞窟形制、造像布局、题材、特征等多个方面分析了石窟与云冈石窟第6窟以及云冈石窟二期洞窟的联系,基本理清了石窟特征的来源。四窟主与寺名方面,温玉成、远志、杨晓春先后根据《金石录》所记“后魏化政寺石窟”考证王母宫石窟的窟主是泾州刺史抱,石西魏大统十六年(550年)称为“化政寺”抱史书有传,根据其活动年代,可以进一步确定石窟开凿年代。由于洞窟中心柱分两层,下层四面体,上层八面体,为首次出现,形制较为特殊,引起了诸多讨论多认为中心柱下层四面体以及中间四角白象驮塔继承自云冈石窟第6窟,中心柱上层八面体受北凉石塔影响。具体细节方面,陈晓露认为八面体佛塔源自犍陀罗,经西域、河西传至陇东,影响了王母宫石的洞窟形制。“张思宁、祁姿好认为王母宫石窟中心柱形制为上八面体下四面体,继承了北方双层方柱式塔柱形制,又结合了北凉石塔的八面体形制,同时延续了云冈石窟第6窟中间大塔四角小塔的五塔组合,为金刚宝座的研究提供了材料。"佛教思想方面,赖文英从中心柱形制和造像题材人手,认为石窟的造像思想既有对北凉涅槃学的继承,又融合了其他大乘思想的新意,对于中国涅槃学的发展“承前启后”。

前贤对王母宫石窟的研究成果丰富,但是目前石窟寺考古方面的新技术和新方法还未应用于研究和保护,石文化弘扬依然任重道远。现根据平时日常工作观察和理解,结合陇东地区另外两座中心柱窟楼底1号窟和薛李石窟第1窟,从中心柱上层形制、壁面布局与龛像设置、佛衣类型三方面分析王母宫石窟设计原理。

二、中心柱上层形制:四面体一覆钵形-八面体

学界一般认为王母宫石窟特殊的中心柱形制受北凉石塔影响。但是北凉石塔八面体塔基刻神王像和八卦符号,为何从塔基形制会上升至石窟中心村上层?以往研究忽略了从八面体塔基到中心柱上层八面体结构的演变缘由。

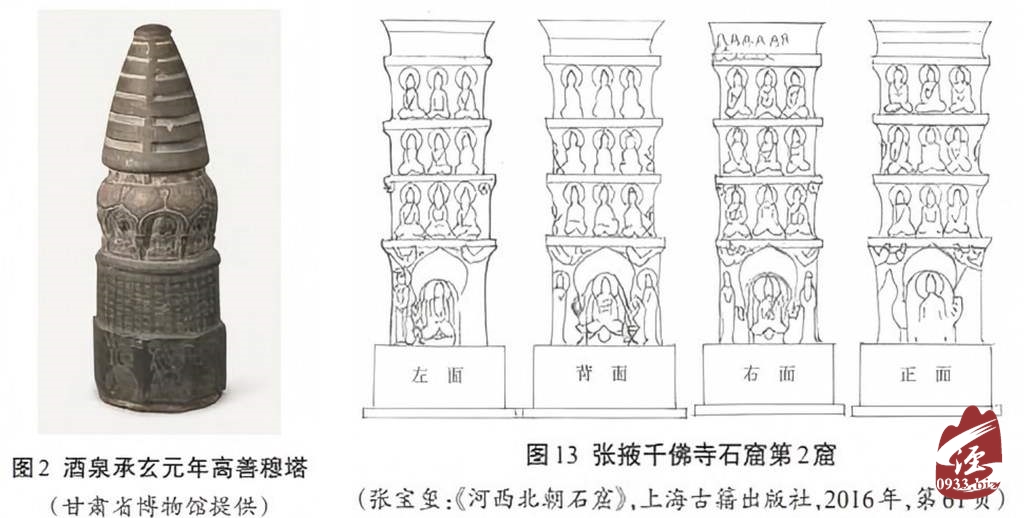

北凉石塔一般由锥形相轮刹柱、覆钵形塔肩、网柱形塔身、八面体塔基构成。钵上刻造像,多数刻一层,后期出现两层甚至三层,流行七佛与菩萨的八身像组合,个别菩萨有立姿、结跏跌坐,后逐渐固定为交脚坐并流行开来。网柱形塔身刻《佛说十二因缘经》和发愿文,塔基上多刻神王像或八卦符号等塔基底端还有榫眼,连接基座。“北凉石塔现存 14件,其中纪年像7件,以保存完整、雕刻清晰的酒泉承玄元年(428年)高善穆塔(图2)为例,如果将北凉石塔移植,首先应该选择刻七佛与弥勒苦萨的覆钵形塔肩,其次是刻字的柱体塔身,而不是刻神王像的八面体塔基。假设如此,中心柱结构就是下层四面体,上层覆钵形或网柱形,如同古印度佛塔般由方形塔基、网柱状塔身、钵形塔顶构成。这样的假设毫无违和感,还具有一定的外来样式。像这种下方上國的佛塔结构,除过北凉石塔外,在新疆塔里木盆地存有一批由土坏砖砌成的2至4世纪的佛塔,由方形塔基、网柱状塔身、覆钵形塔顶构成。如盆地南缘(于阒和鄯善地区)热瓦克佛、塔米兰窣堵波、尼雅佛塔、安迪尔佛塔、楼兰故城内佛塔,盆地北缘(疏勒、龟弦、焉者地区)苏巴什西寺佛塔、苏巴什东寺佛塔、莫尔佛塔、锡克沁佛塔。四且中心柱上层空间中间大塔四角小塔组成的五塔结构,与云冈石窟第6窟一脉相承,也与古印度中间大塔四角小塔的布局类似。

那为何王母宫石窟选择八面体形状呢?这中间应该有从覆钵形到八面体的转化。之所以用方形结构,与当时流行方塔有关。云冈石窟第6窟是名副其实的“塔窟”,不仅是中心柱窟,四角有白象驮塔,四壁也有传统楼阁式方塔,可谓“众塔林立,塔中有塔”。四)其次,云冈石窟从中心柱形制到浮雕佛塔普遍流行方形结构。云冈石窟第11窟中心柱分上下两层,第1、2窟中心柱为楼阁式塔,各层雕刻出仿木结构的屋檐和柱枋斗拱。云冈石窟浮雕佛塔经统计有64座楼阁式塔,单层钵式塔16座,中国传统的楼阁式方塔占据主流。四再者,陇东北魏流行的石刻造像塔也是四面体的方形结构,如灵台县太和十六年(492年)郭元庆造像塔。除此以外,云冈石第6窟以及二期洞窟中的八棱龛柱,上刻佛和菩萨像以及纹饰,可能代表着佛塔,龛柱与北凉石塔塔基形状接近都是八面体,也可能成为设计的参考因素,而且八面体与传统的八卦相契合,更容易被当地世族理解和接受。

稍晚的楼底1号窟中心柱在王母宫石窟基础上进行了缩小和简化,保留了上八面体下四面体的中心柱结构,简化了四角白象驮塔,省略了阁楼式佛塔,线刻白象取代网雕。而薛李石窟1号窟中心柱仅保留下层四面体。云冈石窟第6窟向外传播的过程中,西边的王母宫石窟与东边的义县万佛堂西1窟(图3)都不约而同地进行了地方化改造,主要针对中心柱上层结构改造,但依旧保持方形结构,四角刻出小型单层佛塔,与云冈石窟第6窟、王母宫石窟一样,上层构成金刚宝座塔的雏形。

三、壁面布局与龛像设置

(一)壁面布局

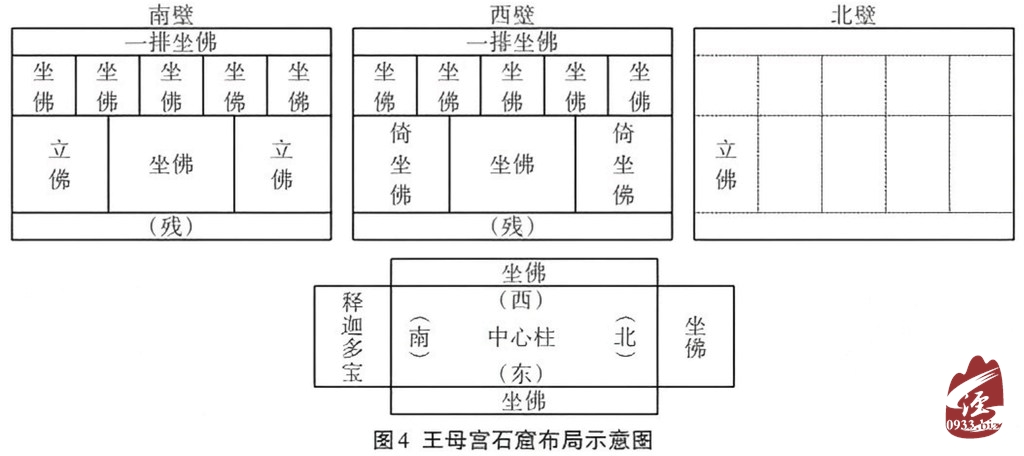

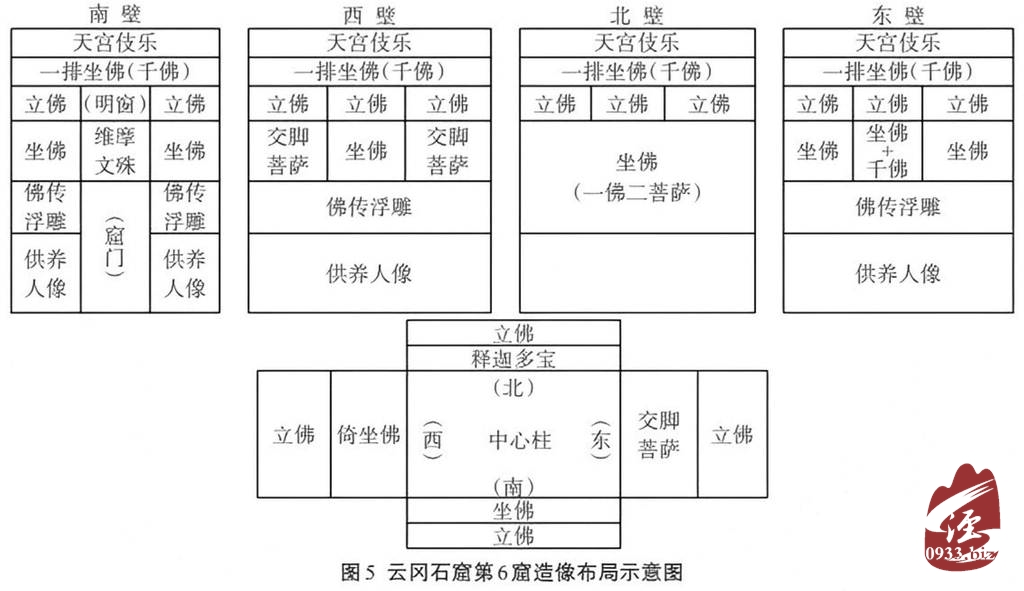

王母宫石窟由于所处岩层质地松软,穿过破碎层加之地震等地质灾害影响,以及人为毁坏,造像损毁严重。窟内前壁(东)已毁,北壁残毁严重,几乎殆尽,仅剩第三层右侧立佛。后壁(西)与南壁现存三层,后壁每层水平线略微比侧壁低,可能是受岩体结构影响而调每层之间应该有分隔的装饰带,现在不存。三壁布局相同,自上而下第一层为一排坐佛(千佛带),第二层为5个圆拱形龛,均雕结跏趺坐佛,第三层为3个益顶形龛。(图4)第三层下沿约在中心柱下层中间位置。底部壁面已毁,联想到云冈石窟第6窟以及云冈二期洞窟的布局,在此可能布局佛教故事浮雕和供养人像。

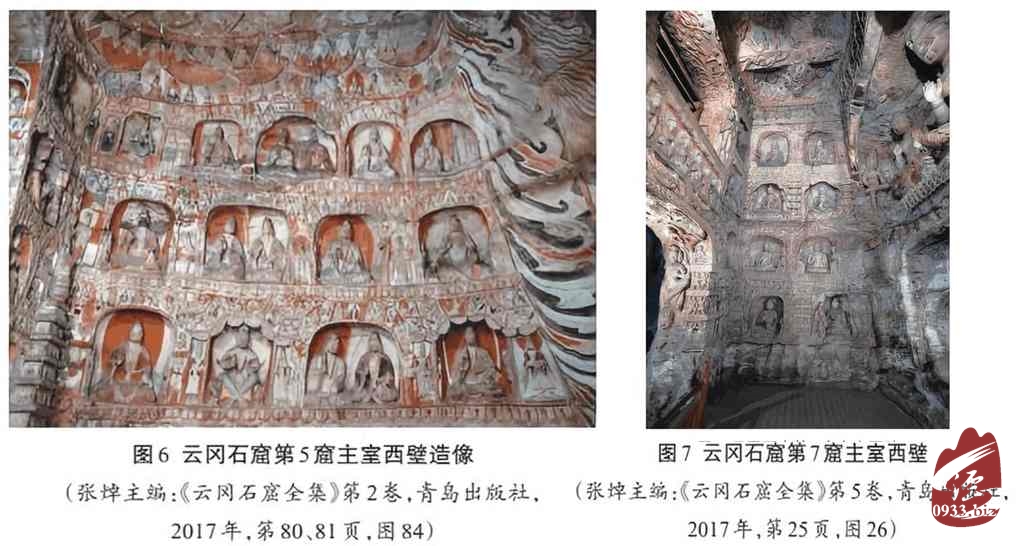

王母宫石窟整体参照云冈石窟第6布局特征(图5),“整体设计中轴贯穿,两侧对称;壁面规范齐,龛像上下分层,叙事左右连续”。但又有变化,王母宫石窟后壁与侧壁的层数、龛数相同,这种布局与云冈二期洞窟有所不同。云冈二期洞窟有前室和主室,突出纵向空间,主龛像均设于主室后壁,后壁分层比侧壁层数少,但龛像较大、装饰华丽,为主龛像所在位置。王母宫石窟侧壁第二层龛数增多至5个,与云冈石窟第5相同,第5主室西壁自上而下第一层5个龛,第二层和第三层各4个龛,第一、第三层每层拱形龛与益顶形龛交替分布,第二层全是拱形龛。(图6)而王母宫石窟壁面各层龛形单一,没有出现两种龛形交替排列。这种布局在云冈石窟第5窟也见,主室南壁(前)明窗与窟门之间各有两排佛龛上层为8个网拱形龛,下层为8个顶形龛,每层为单一龛形。云冈石窟第7、8窟主室东、西壁分多层,每层两列,除底下一层主龛像外,其余每层也是单一龛形。(图7)王母宫石窟第三层龛像并列三龛的设计,与云冈石窟第6窟主室侧壁立佛层与坐佛层龛数相同。

王母宫石窟三壁布局统一,横向分层,对称构图,并且自上而下单个龛像面积以及主尊体量逐渐增大,形成递变效果,重点突出表现第三层。这与云冈二期洞窟不同,在云冈三期出现一种正壁与侧壁布局一致,具体为北壁与东西两壁分上下两层,但仅在正壁两层开三龛,侧壁有两层每层各开两,例如第27、29、30。可以看到工匠在学握云冈二期洞窟布局规律的基础上,随后又进行了一定程度的创新。陇东地区中心柱洞窟由于洞窟规模减小,侧壁分层也同步减少,至楼底1号窟时仅在两侧壁分两层,而薛李石窟第1窟窟内三壁各仅一层。

(二)龛像设置

1.主龛像位置

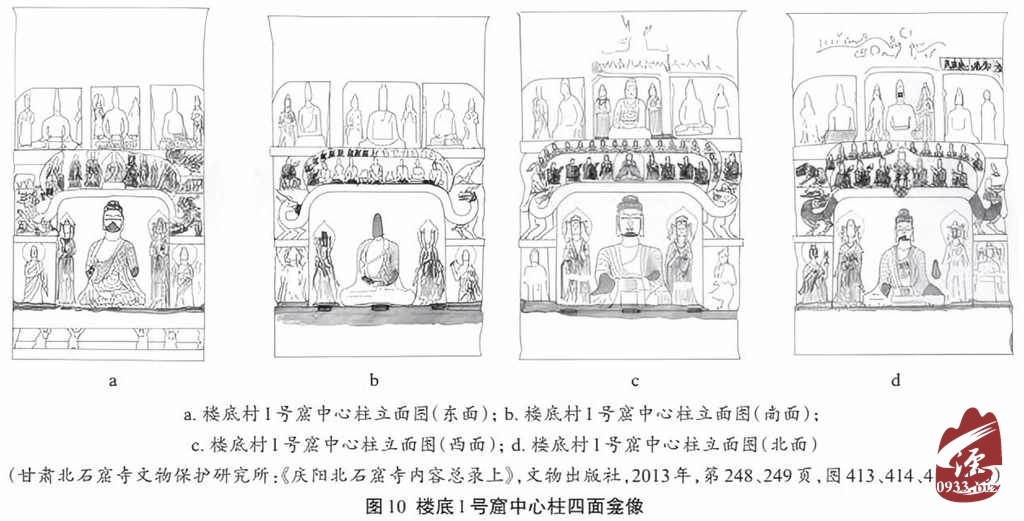

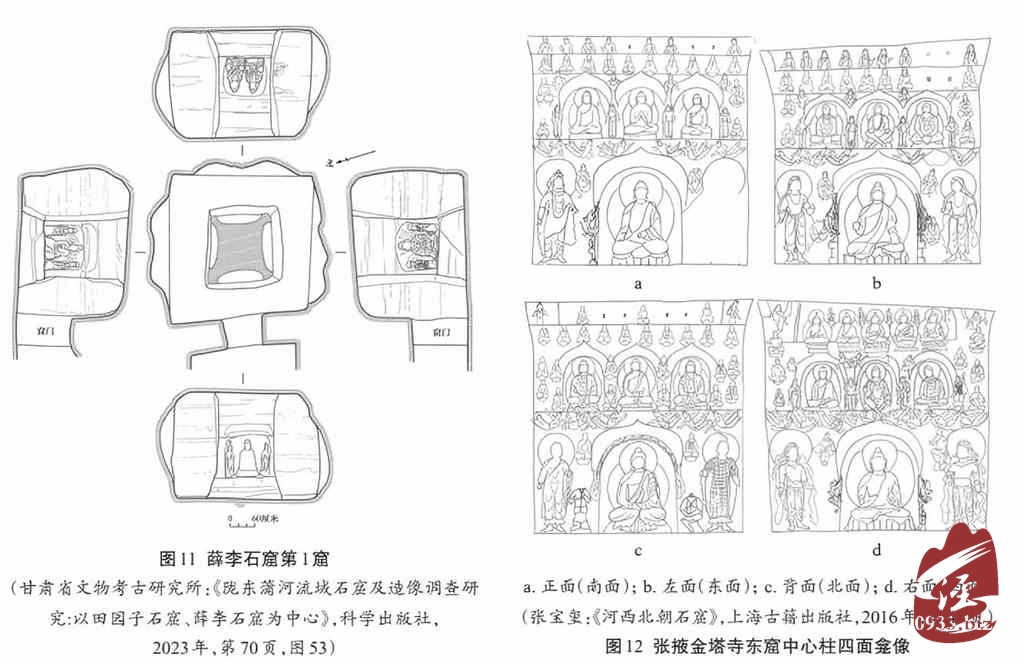

从云冈石窟第6窟到陇东北魏中心柱三窟-王母宫石窟、楼底1号窟、薛李石1号窟,主龛像的位置不同,有位于后壁和中心柱两种选择。云冈石窟第6窟的主龛像位于主室后壁,分上下两层,下层营造的一佛二菩萨是整个洞窟装饰最为华丽、造像体量最大的龛像。整个洞窟的设计重心在后壁,先礼拜整个洞窟的主龛像以后,再礼拜观者视觉平行区域的中心柱下层空间,所以佛传故事的起点位于主室后壁相对的中心柱北面,…而不是进人窟门后首先看到的中心柱南面。王母宫石窟选择回归中心柱,将主龛像设置在中心柱下层,其礼拜的视觉重心位于中心柱。之后出现的楼底1号窟中心柱形制沿用王母宫石窟的新设计,但主龛像再次回归洞后壁,雕刻了一佛二菩萨像,均为立姿,高大挺拔,比整个洞窟的高度略低。薛李石窟1号窟设计又再次回归中心柱,而且从窟门到中心柱再到后壁的轴线上再次出现了释迦多宝二佛并坐,又回到了云冈石窟第6窟的原有设计。

2 龛像设置

王母宫石窟不见交脚菩萨或交脚佛,中心柱上层八面体来源于北凉石塔,且与北凉石塔流行的七佛与交脚菩萨也一同引进。但采取坐佛替换交脚弥勒菩萨,构成七佛与坐佛的组合,并且每尊佛配置胁侍苦萨。

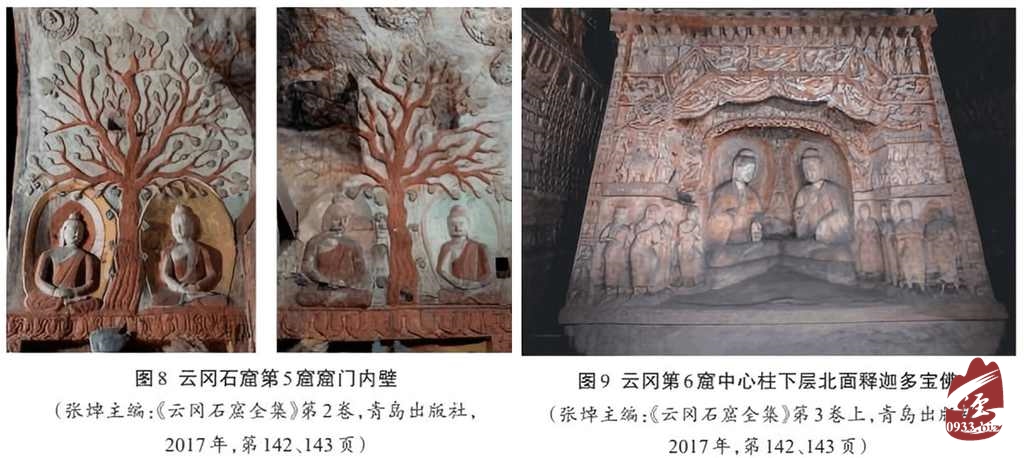

云冈石庙第6窟中心柱下层东面交脚弥勒苦萨西面倚坐佛,这些在王母宫石窟均被结跏跌坐佛代替,中心柱下层造像组合为坐佛+释迦多宝+坐佛+坐佛,而且释迦多宝并没有像云冈石窟第6一样安置在洞窟中轴线上。由于王母宫石窟中心柱下层空间大,且三壁布局相同,礼拜的主龛像在中心柱下层四面,与云冈石窟第6窟的主龛像位于主室后壁的布局不同,释迦多宝二佛并坐像时未遵循云冈石窟第6窟的设置。此外,释迦多宝二佛双手结禅定印与云冈石窟第5窟南壁(前)窟门内壁上层的苦提树下佛禅坐手势相同(图8),这属云冈石窟释迎多宝佛中的特例,而云冈石窟第6窟释迦多宝二佛并坐(图9)为云冈石窟同类题材常见的石手施无畏印、左手与愿印。

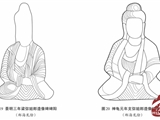

楼底1号窟中心柱四面均为坐佛,并且两侧配置胁侍菩萨,外还有供养菩萨、供养人、外道等(图10),与云冈石窟第6窟、王母宫石窟一脉相承。薛李石窟第1窟中心柱四面各开一龛,四面造像组合与王母宫石窟一致,均为坐佛,具体为坐佛+坐佛+释迦多宝+坐佛。((图11)北魏太和年间的义县万佛草西1窟中心柱下层四面四龛也是结跏跌坐佛,不见迦多宝佛。这种组合多见于河西张掖地区早期中心柱洞窟,中心柱一般分多层,塔基之上的一层为主龛像位置,如金塔寺东(图12)和西窟以及张掖千佛寺石窟第2窟(图13),中心柱塔下层四面龛内都是结跏跌坐佛。楼底1号窟与义县万佛堂西1窟,以及河西早期中心柱窟四面主龛像流行坐佛,在造像组合上与云冈第6窟不同,河西石窟可能通过王母宫石窟影响了楼底1号窟和薛李石窟。

王母宫石窟后壁、侧壁第三层主龛像组合与云冈石窟第6不同。第6窟后壁分两层,上层为3个华盖龛的立佛,下层为洞窟主龛,大型的益顶形龛内雕结跏跌坐佛,两侧为胁侍菩萨;王母宫石窟后壁头倚坐佛+坐佛+倚坐佛组合,中间仍旧为坐佛,但整铺造像组合与云冈石窟第19窟相同。王母宫石侧壁主龛像组合为立佛+坐佛+立佛,与云冈石窟第5第20窟造像组合相同,之所以选择这样的造像组合与云冈石窟第6窟侧壁两层主龛像的布置有关,将其上、下融合即可构成王母宫石窟侧壁主像组合。这两种造像组合倚坐佛+坐佛+倚坐佛和立佛+坐佛+立佛中,云冈石窟第19窟、第5窟和第20窟中间为高大的主像,而王母宫石窟每壁三龛基本等大,主尊体量接近,整体趋向平衡。

在云冈石窟坐佛、立佛、倚坐佛、交脚弥勒可以组成多种三尊像组合,一类为对称组合,以云冈第一期为例,第16窟为坐佛+立佛+坐佛,第18立佛+立佛+立佛,第19倚坐佛+坐佛+倚坐佛,第20窟立佛+坐佛+立佛。一类为非对称组合,如第17窟立佛+交脚弥勒+坐佛。这两类组合在云冈一期洞中突出中间佛像,形体高大、地位突显。在云冈二期洞更是常见,加人了释迦多宝、半跏思惟菩萨等,组合更加丰富,中间主既有体量较大者,也有三者趋于一致的。云冈石窟的对称组合影响了王母宫石窟的壁面造像设置,而且这样的造像组合(倚坐佛+坐佛+倚坐佛和立佛+坐佛+立佛)在云冈第三期洞也有,尤以倚坐佛+坐佛+倚坐佛组合比较常见,如第27窟正壁下层、第 29正壁下层等。王母宫石与云冈石窟第6窟关系密切,但从洞形制、壁面布局、像设置以及礼拜起点等方面有所不同,根源是洞窟的造像思想和佛教信仰的不同造成的。

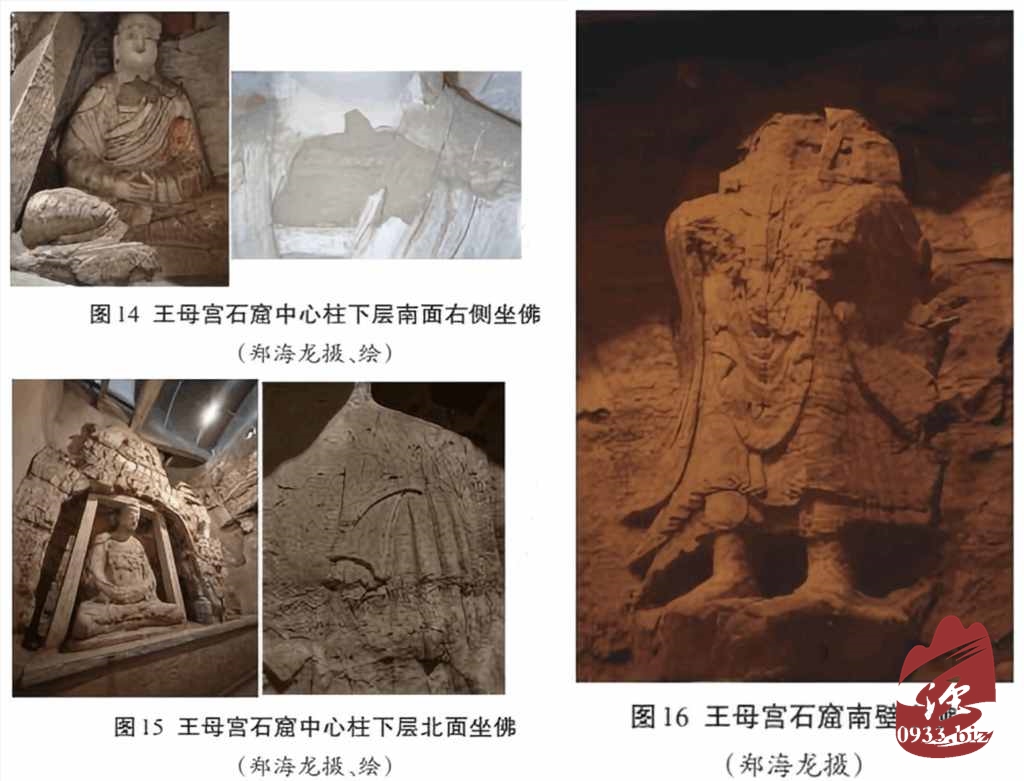

四、两种佛衣类型:汉式风格与新旧样式

王母宫石窟大一点的造像都经过后代覆泥、施彩,原貌改变很大,但是从局部泥表脱落后的原迹来看,洞窟内至少有覆肩祖右式和上衣搭肘式两类佛衣。中心柱下层南面右侧坐佛(图14)和北面坐佛图 15)的胸前可以看到斜向的“之”字形折带纹,应该是覆肩袒石式。具体披覆形式为上衣自身后通双肩,佛衣右端半包右肩臂从腋下绕过,向上搭左肩,胸前衣缘有“之”字形的折带纹,与云冈石窟第 20窟的大佛佛衣相同。上衣搭肘式佛衣又称双领下垂佛衣,或双领下垂褒衣博带式佛衣,上衣自身后通双肩,右衣角自右肩臂径自绕过胸前搭左肘,中衣露胸通肩式,或与上衣一致搭左肘。该种佛衣体现于南壁第三层左侧立佛,佛头残,胸前衣带下垂,底端见三层佛衣,下摆外撇。(图16)

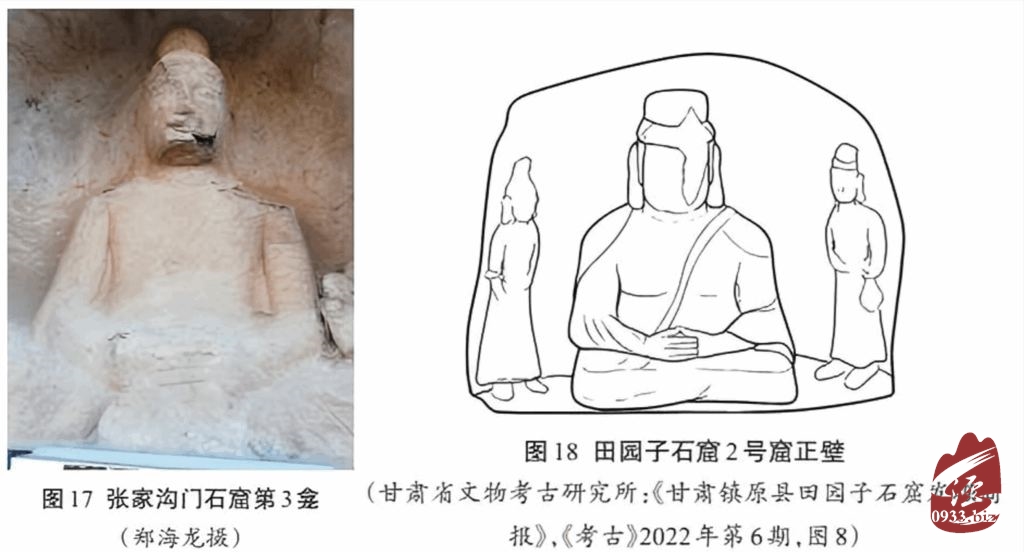

云冈石窟第6窟佛像着衣均为新样式上衣搭肘式,但这种佛衣在陇东地区发展比较缓慢。陇东北魏太和年间石窟造像流行覆肩祖右式,如太和十五年(491年)至二十年(496年)的合水张家沟门石窟,(图17)保全寺第8、9、13龛等,镇原县田园子石窟2号窟正壁主尊。"(图18)单体造像也常见,如灵台县太和十六年(492年)郭元庆造像塔,以及附近的长武县太和三年(479年)刘元天背屏式造像主尊等。四上衣搭肘式最早在王母宫石窟出现,但没有出现在洞窟的主龛像位置,而是出现在洞窟次主尊。随后,在楼底1号窟和薛李石窟第1窟的中心柱造像上才出现上衣搭肘式,并且数量增多,地位逐渐抬升。楼底1号窟中心柱下层东面坐佛着覆肩祖石式,中心柱南面、西面坐佛着搭肘式,中心柱北面坐佛着上衣搭肘式,胸前系带下垂。如果算上中心柱上层的通肩式坐佛,其出现了4种佛衣类型,较为特殊。后壁主龛像的立佛应该用功最甚,是当时最流行的类型。遗憾的是后壁分化严重佛衣类型难辨。但其中心柱上的佛衣类型就有4种可以看到当时设计者的纠结,亦反映出当时是佛衣类型演变的转折期,新旧样式共存。薛李石第1中心柱四面各开一龛,有三面坐佛均着上衣搭肘式,一面模糊不清难以判断。

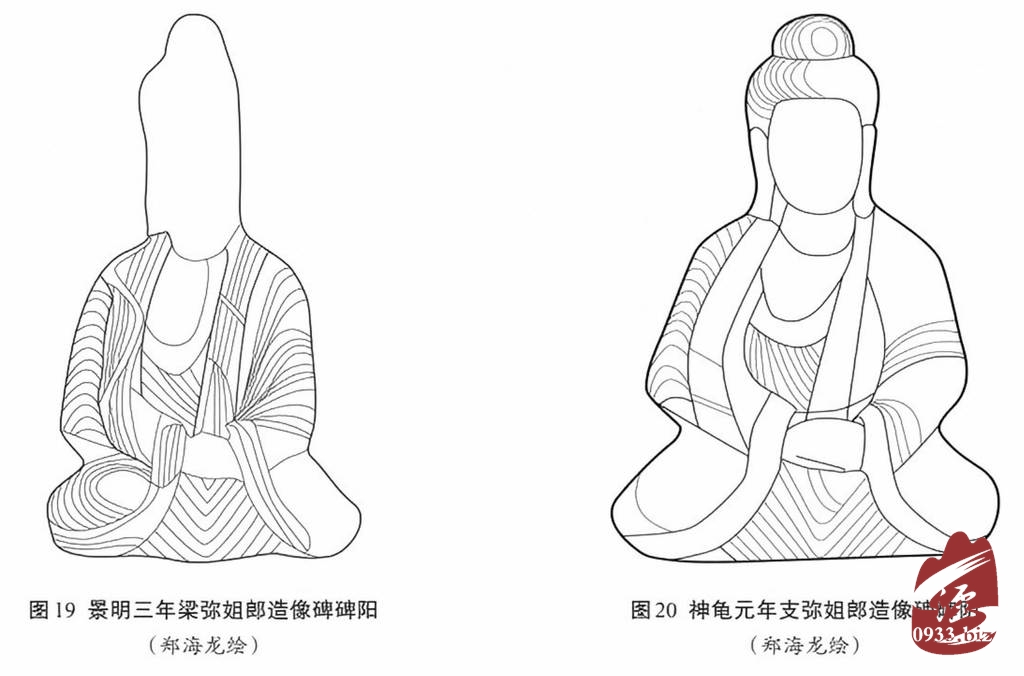

云冈二期洞窟佛衣出现上衣搭肘式,但陇东北魏太和年间石窟中多见覆肩祖右式,单体造像中的小型背屏式造像、造像塔多见通肩式。上衣搭肘式佛衣在永平年间才迎来大爆发,泾州刺史奚康生开凿南、北石窟寺七佛造像才统一采用上衣搭肘式,至西魏都比较流行,北周造像碑中依然有不少。上衣搭肘式是一种汉化风格浓郁的着衣方式,佛衣右衣角搭左肘是由于丝绸制作佛衣容易从肩部滑落而搭左肘,又称“象鼻相”,是佛律所禁止的。这种佛衣首先在南朝产生,后影响到平城和洛阳,进而传播到陇东地区。在北魏孝文帝改革的影响下,佛教造像也逐步受到影响,至宜武帝永平年间这种佛衣才开始在陇东地区流行开来,至北周仍大量出现。地方造像对于新佛衣样式的接受需要时间适应,伴随新样式的产生,旧样式不会迅速消失,甚至在局部地区演变较为缓慢,比如泾川太平镇发现的景明三年(502年)造像碑(图19)和神龟元年(518年)造像碑(图 20)形制、布局、题材、特征相近,四主尊均有覆肩祖右式,而神龟年间很少见到这种佛衣。泾州刺史将上衣搭肘式佛衣带到陇东地区,但是遵循当时陇东地区流行疫肩袒右式的佛衣,将上衣搭肘式布置在洞窟次要位置,而中心柱四面的主像仍旧采用本地流行的覆肩袒右式。

结语

王母宫石窟布局规整、讲究对称,为统一设计次完工,石窟在设计中融合了河西造像、云冈石窟第6窟和云冈二期洞窟的特点。首次将大型洞的设计方法、开凿经验带到泾州,开启了北魏泾州刺史开窟建寺的风潮,后续诞生了南石窟寺、北石窟寺可称泾州刺史三窟,是当时泾州最高等级的佛救寺院,也是泾州北魏佛教造像艺术的代表。从王母宫石窟独特的八面体中心柱形制,到南石窟寺的七佛与弥勒菩萨题材,泾州石窟不断与河西造像产生关联。不仅仅因为十六国时期河西佛教兴盛,更为重要的是西晋灭亡,世族衣冠南渡,河西地区虽为偏隅之地,但保存有汉代以来的“中原文化学术”儒学兴盛繁荣,泾州世族仰慕河西学,故而在佛教艺术方面借鉴了受河西汉学传统影响的北凉石塔,7并融合平城、洛阳的佛救艺术,创造出独特的泾州刺史三窟。

参考文献:

[1]蔡湖全.叶昌炽《缘资庐日记》与陇右石窟[A].石窟寺研究(第三辑)[C].北京:文物出版社,2012

[2]Langdon Warner.Chinese Expedition 1923-24,Fogg Art Museum, Vol. 2, No.1 ,1925, pp. 2-18.

[3]陈万里.西行日记[M].北京:朴社,1926.

[4] Langdon Warner. The Long Old Road in China, Garden City, New York: Doubleday, Page& Company, 1926.(关)兰签·华尔纳著,姜源译.在中国没长的古道上[M].乌鲁木齐:新人民出版社,2001.

[5]王冀青,莫洛宏斯基.关国收藏的敦炆与中要艺术品[.较学刊,1990(01):116-128

[6]丁得天.泾川佛救考古研究[D].兰州:兰州大学,2016.

[7]郑海龙.甘肃省泾川县北魏至北宋佛救道址调查与研究[D].兰州:西北师范大学,2018.

[8]哈佛大学 Chinese Rubbings CollectionEB/0L]. 同址 https://curiosity.lib.harvard.edwchinese-rubbings-collecton.

[9]平凉地区博物馆编.平凉文物(内部资料)[M.平凉地区博物馆印,1982.

[10]张宝玺,甘肃泾川王母宫石窟调查报告[.考古,1984(07):622-626.

[11]甘肃省文物工作队,北石启寺文物保管所.陇东石窟[M].北京:文物出版社,1987

[12]a.张宝鱼.北魏太和期的中心柱窟[A].云冈石窟研究院.2005年云冈国际学术研讨会论文集(研究卷)[C].北京:文物出版社,2006:519-524:b.赞远态,泾州王母宫石窟座主及开凿年代者[A1. 救煌研究院,2004年石窟研究国际学术会议论文集(下)[C].上海:上海古籍出版社,2006:923-936:c.李静杰.陕北陇东北魏中晚期之际部分佛教石窟造像考察[A].麦积山石窟艺术研究所.麦积山石窟研究[C].北京:文物出版社,2010:328-346.

[13]a.温玉成,中国石窟与文化艺术[M1.上海:上海人民关术由版社,1993:177:6.暨远态,泾州王母宫石窟窟主及开凿年代考[A].敦煌研究院.2004年石窟研究国际学术会议论文集(下)[C].上海:上海古籍出版社,2006:923-936;c.杨晓券.从《金石录》的一则题跋推测甘肃泾川王母宫石窟的开凿者与开凿时代[.教研究,2008(01):35-37.

[14]陈晓露.从八面体佛塔着犍陀罗艺术之东传门.西域研究,2006(04):63-72.

[15]张思宁,祁姿好,北朝中心柱窟形制发展脉络初探.中原文物,2023(03):81-89

[16]赖文英.泾川王母宫石窟造像思想探析.较炆学辑刊,2011(02):140-149

[17]暨远志.五--六世纪河西石窟与河西佛救[A].星云大师,《法藏文库)中国佛教学术论典84[C1.高雄:佛光出版社,2003.

[18]赵骨超.形制、图像与布局:云冈石窟浮塔的流变[.南京艺术学院学报(关术与设计),2021(05):112-120.

[19]张宝复.北魏太和期的中心柱座[A].云冈石应研究院,2005年云冈国际学术研讨会论文集(研究卷)[C1.北京:文物出版社,2006.

[20]张坤主所.云冈石窟全樂(第3卷)[M].青岛:青岛出版社,2017

[21]]张华.云冈石窟佛塔调查研究[.云冈研究,2023(03):1-11.

[22]暨远志.北朝泾州地区部族、世族石的類别、分期与思考[A].麦积山石窟艺术研究所.麦积山石窊研究[C].北京:文物出版社,2010.

[23](日)八木春生.云冈石窟第三期诸窟的编年[,云冈石窟研究院院刊,2014:24-45

[24]常青.云冈石窟第6座锦传故事雕刺再研究[.关术研究,2023(02):15-24.

[25]李静杰.陕北陇东北魏中晓期之际部分佛救石窊造像考察[A].麦积山石窟艺术研究所.麦积山石店研究[C1.北京:文物出版社,2010.

[26]甘肃省文物务古研究所.陇东蒲河流城石窟及造像调查研究:以田园子石窟、李石窟为中心[M.北京:科学出版社2023-

[27]刘建华,辽宁义县万佛堂石窟考古报告[A].考古学集刊(13)[C].北京:中国大百科全书出版社,2000.

[28]宿白.平城实力的樂聚与“云网模式"的形成与发展[A].中国石窟寺研究[C].北京:生活·读书·新知三联书店,2019

[29]郑国移,魏文斌.甘肃合水保全寺石宏调查简报[A].石窟寺研究(第二)[C].北京:文物出版社,2011.

[30]郑国移,王博文.甘肃镇原县田园子石窟发概简报[川.考古,2022(06):62-81

[31]金中.海外及港台藏历代佛像珍品纪年图鉴[M].太原:山西人民出版社,2007

[32]刘双智.陕西长式出土一批北佛救石造像[J.文物,2006(01):65-81

[33]甘肃北石窟寺文物保护研究所.庆阳北石窟寺内容总录[M1.北京:文物出版社,2013

[34]赏泳.佛像袈裟的披着方式与“象鼻相"问题门.教研究,2008(02):35-42.

[35]郑海龙.甘肃省泾川县2020年新发现北朝佛救造像碑研究[.故宫博物陇院刊,2023(03):133-146

[36]陈寅恪.隋唐制度测源略论稿[M1.北京:商务印书馆,2011.

[37]杨子星.形制、图像与铭文:北凉石塔设计的文化变构|,形象史学,2023(04):161-179.

相关新闻

精彩推荐

版权与免责声明

1、凡注有“网行风”或“HUGO”的稿件,均为泾川网行风版权稿件,转载请注明来源为“泾川网行风”。

2、凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

[

[

[

[